強化自然保護地監管。建設全省自然保護地“天空地一體化”生態監測網絡體系,加強監測數據集成分析和綜合運用。建立完善湖北省自然保護地生態環境監管工作制度。定期開展自然保護地人類活動遙感監測和實地核查,深入推進“綠盾”自然保護地強化監督。嚴格執法監督,加強自然保護地生態環境綜合行政執法。定期開展自然保護地生態環境保護成效評估,強化評估成果運用。

開展生態系統狀況評估。建立生態狀況定期遙感調查評估制度,生態保護紅線、縣域重點生態功能區生態狀況遙感調查評估每年完成一次。依托生態保護紅線監管平臺和“天空地一體化”生態監測網絡體系,組織開展全省生態狀況調查評估。以生態系統樣點實地調查和生態系統關鍵參數地面觀測為基礎,建立覆蓋全省的動態監測(評估)體系,評估全省生態系統格局、質量、服務功能等生態系統狀況及其變化,定期發布生態狀況變化調查評估報告。

第三節 實施山水林田湖草一體化保護修復

加強森林生態系統建設與保護。全面推行林長制,保護森林資源。實施封育保護、生態移民、舍飼圈養,擴大退耕還林還草規模,繼續推進大規模國土綠化、天然林保護、公益林建設,加強水土保持林、水源涵養林和防護林建設。實施造林綠化工程,深入推進長江、漢江和清江流域宜林地造林綠化,加大省界門戶造林綠化力度,到2025年完成造林綠化120萬畝。實施森林質量提升工程,重點加強長江、漢江、清江沿線和大別山、武陵山、秦巴山、幕阜山區森林質量提升和天然林保護,到2025年完成森林質量提升520萬畝。推進湖北長江和湖北漢江兩大森林城市群建設,到2025年建設國家森林城市3個、省級森林城市13個、森林城鎮75個、森林鄉村100個。加強森林撫育和退化林修復,堅持用養結合,合理降低開發利用強度。全面停止天然林商業性采伐,嚴厲打擊亂砍濫伐、非法開墾占用等違法行為。

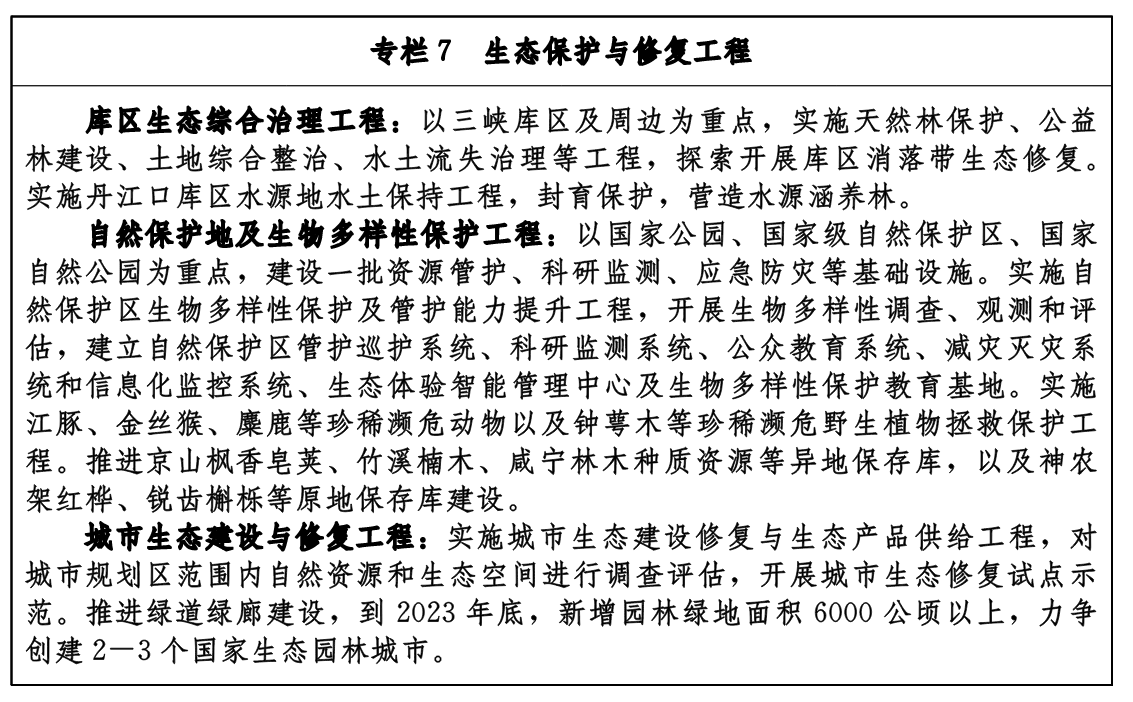

實施重要生態系統保護和修復重大工程。全面推進長江三峽地區山水林田湖草生態保護修復工程試點建設。以“三江”流域、“四屏”地區、“兩庫”為重點,積極開展山水林田湖草生態保護修復工程試點申報建設。大力實施河湖和濕地保護修復、退耕還林還草、退田還湖還濕、水土流失和石漠化綜合治理、土地綜合整治、礦山生態修復等工程。提升丹江口庫區等重點區域水土保持與水源涵養功能,加大三峽庫區和大別山區水土流失治理力度,實施清潔小流域建設和坡耕地綜合整治,建設長江、漢江、清江綠色生態廊道。2025年底前,新增水土流失治理面積8000平方公里。加強十堰市、恩施州等巖溶地區石漠化綜合治理,強化歷史遺留礦山生態修復。

第四節 推進城市生態系統保護修復

開展城市生態環境調查評估。加強城市陸域生態調查評估,對城市山體、水系、濕地、綠地等自然資源和生態空間開展摸底調查,摸清全省城市陸域生態系統本底,找出生態問題突出、亟需修復的區域,有針對性地開展生態治理。積極推進城市體檢。

加強城市山體保護與修復。注重保護城市山體的自然風貌,禁止在生態敏感區域開山采石、破山修路、劈山造城。根據城市山體受損情況,因地制宜采取科學的工程措施,消除安全隱患,重建山體植被群落,恢復自然形態。在保障安全和生態功能的基礎上,積極探索多種山體修復利用模式。

增強城市綠地生態功能。科學規劃布局城市綠環、綠廊、綠楔、綠道,推進生態修復和功能完善工程,提升城市品質。因地制宜規劃建設或改造一批“口袋公園”,優化城市綠地布局,均衡布局公園綠地,推動濕地公園、雨水花園等海綿綠地建設,推廣老舊公園提質改造,打造公園城市。通過拆遷建綠、破硬復綠、見縫插綠等,拓展城市綠色空間,到2025年,全省城市建成區綠地率達到36%以上。

第十一章 加強農業農村污染治理,有力促進鄉村生態振興

嚴格保護農業生產空間和生態空間,加大農業面源污染治理力度,深入推進農村環境整治,加快推進農村生態環境基礎設施建設,提升農村生態環境監管能力,打造生態宜居美麗家園,有力促進鄉村生態振興。

第一節 加強種植業污染防治

深入開展化肥農藥減施增效。深入實施化肥農藥減量行動,完善化肥農藥使用量調查統計制度,加強農業投入品規范化管理,建立健全投入品追溯系統,確保化肥農藥使用量只減不增。深入推進測土配方施肥,探索綠色種養循環農業工作機制,加大新型肥料產品研發與推廣力度,大力推廣側深施肥、種肥同播、機械深施、水肥一體化等高效施肥技術。推廣低毒低殘留農藥,大力推進綠色防控技術。探索以循環利用與生態修復相結合的方式治理農田退水。支持新型經營主體、社會化服務組織等開展肥料統配統施、病蟲害統防統治等服務。到2025年,主要農作物綠色防控覆蓋率達到45%,主要糧食作物統防統治覆蓋率達到45%,測土配方施肥技術覆蓋率穩定在90%以上。

加強農業廢棄物資源化利用。在鄂西北、鄂東等種養密集區域,探索整縣推進秸稈、農田殘膜等廢棄物全量資源化利用。鼓勵開展農膜回收綠色補償制度,推廣普及標準地膜、生物可降解地膜、機械化撿拾回收,推進地膜源頭減量。健全完善農膜、農藥包裝廢棄物回收處理體系和長效機制,推動生產者、銷售者和使用者落實回收責任。到2025年,農膜基本實現回收,廢舊地膜回收利用率達85%,農田白色污染得到有效遏制。健全秸稈收儲供應體系,培育壯大一批產業化利用主體,提升秸稈商品化收儲和供應能力,建立秸稈利用補償制度,完善秸稈綜合利用長效機制,到2025年,全省秸稈綜合利用率達到95%左右。

第二節 強化養殖業污染治理

強化畜禽養殖污染防治。科學劃定養殖業適養、限養、禁養區域。編制實施縣域畜禽養殖污染防治規劃,推動種養結合和糞污綜合利用,規范畜禽養殖禁養區劃定與管理。加強畜禽規模養殖場配套糞污處理設施建設。加強規模以下養殖戶畜禽污染防治,在畜禽養殖大縣散養密集區,加快建設糞污集中處理中心,規范貯存、處理和利用。到2025年,畜禽糞污綜合利用率達到80%以上,規模養殖場糞污處理設施裝備配套率穩定在97%以上。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317