為滿足日益增長的污泥產生量,2015年以后,石洞口污泥干化焚燒二期工程、白龍港污水處理廠污泥處理處置二期工程及竹園污泥處理處置擴建工程陸續啟動并建成落地。

另一個由上海市政院設計的上海市松江污水廠污泥處理處置工程,又與前三大項目不同,根據松江區的實際情況,工程主要采用了好養發酵工藝進行污泥堆肥。

這一處理規模為120t/d的污泥項目也是在2011年投建的,工程總建筑面積約超過了1萬平方米。

傳統堆肥工藝往往都存在厭氧發酵現象,難以解決臭氣的問題。松江污泥處理廠地理位置又很特殊,就夾在大學校區和居民區中間。建設初期,如何除臭成了頭等大事,對技術設備和除臭的要求更高。

此時,陳同斌及其團隊聯合中科博聯共同開發的智能控制工程技術和設備,已經在污泥領域得到了很好的實踐應用。通過公開招標,最終松江項目選擇了中科博聯的智能好氧發酵技術設備,并挑戰性的將污泥的混料、發酵、除臭、倉儲與項目的辦公場所放在了一起。

2012年1月項目正式投入了運行,當年年底項目進行了驗收工作。項目驗收時,驗收人員一致認為,項目完全沒有異味,完成的質量非常高,幾位辦公人員甚至還在廠區內喝起了咖啡。

松江項目通過DBO模式,由上海市政府出資建設,又考慮到污泥產品的消納需要對接下游企業,是企業在探索污泥歸土路徑上的重要突破。

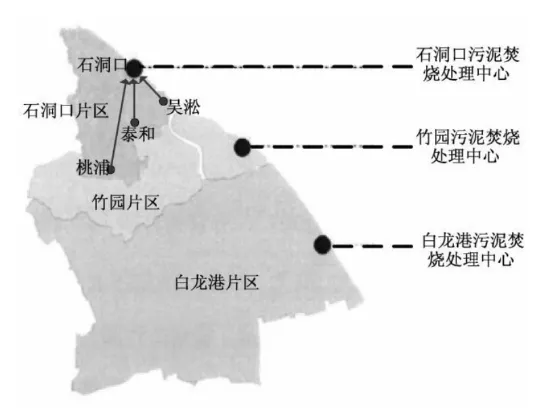

最新公示的《上海市城市總體規劃(2017-2035年)》,在延續上海六大區域分片處理格局的基礎上,提出“5010”的總體布局,即規劃50座城鎮污水處理廠(含初期雨水處理廠)、10座污泥處理廠。其中,石洞口、竹園、白龍港和杭州灣沿岸四大區域以集中處理為主,規劃9座城鎮污水處理廠、5座污泥處理廠,污泥焚燒處理后建材利用。嘉定及黃浦江上游、崇明三島區域采用屬地化分散處理,規劃39座城鎮污水處理廠、5座污泥處理廠,污泥焚燒處理后建材利用,崇明區等泥質較好的城鎮污水處理廠污泥可采用好氧發酵后土地利用。

上海的《規劃》將污泥處置技術路線作為戰略規劃確定了下來,加上政府高度重視,《規劃》內容應該很快會陸續落地。

(四)二三線城市的污泥“救贖”

如同引燃了導火線,緊隨大中城市污泥問題爆發的腳步,全國二、三線城市污泥問題迅速顯露。而在大中城市引進國外技術解救污泥圍城的背后,高額運行成本和對運營管理能力的要求,讓這種模式在二、三線城市的推廣和復制成為難題。在地方主政者為污泥問題苦惱的時候,以無錫國聯、中持環保為代表的一批企業,結合地方特性,摸索方式方法,為二、三線城市污泥問題的解決找到了突破口。

以“上海”為代表的大中城市,由于污泥問題率先爆發,成為最早一批探索污泥處理處置路線的開拓者。但很快,大城市污泥圍城的難題隨著污水處理規模的不斷升級,逐漸延展到了二、三線城市,也催生了二、三線城市污泥處理處置市場的發展。

隨著市場的延伸和逐步爆發,污泥也從“談處理”走向了“談處置”。

2009年的標志性政策——《城鎮污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》中規定,“污泥處理處置的目標是實現污泥的減量化、穩定化和無害化;鼓勵回收和利用污泥中的能源和資源。堅持在安全、環保和經濟的前提下實現污泥的處理處置和綜合利用,達到節能減排和發展循環經濟的目的。”

同時達到無害化、減量化、安全穩定化、資源化四方面要求的項目,是污泥處理處置領域一直追求的高階項目建設。但在實際的推進過程中,的確也是困難重重。

在污泥問題爆發的早些年間,出于經濟上的壓力,以石灰攪拌實現含水率下降及穩定化的路線,由于低成本特征,曾是污泥處理的有效路線之一,但由于增量問題,以及對污泥泥質的徹底毀壞導致后續處置受限以及違背循環經濟的原則,也逐漸走向了消亡。

如前文講述,早期經濟條件相對較好的大中城市,最開始通用的方式是對國外技術的引進,也成功實踐了多個項目案例,如上海石洞口污泥干化焚燒項目、上海白龍港污泥消化項目等。

國外技術的引進,在我國污泥問題急速發酵的階段,效果立竿見影。但在具體實踐過程中,很多問題也暴露出來。如上海石洞口污泥干化焚燒項目,就曾在適應中國污泥的復雜成分方面發生了一些問題,后續又針對存在的問題,進行了完善工程的建設。

不僅這些,高額運行成本和運營管理能力等限制因素,也在后續二、三線城市污泥處理處置市場爆發中更快顯露出來。

成本的重要制約,成為污泥路線選擇的最主要因素。在所謂的高階項目中,采用國外技術的BOT全成本(即全面考慮建設成本和運行維護費用的生命周期全成本)大多都會超過500元/每噸80%含水率的濕污泥),攤到每噸污水中接近四毛錢,對于全國平均不到一元的污水處理費用而言無疑過高。

從2009年之后的市場發展趨勢來看,即便我國對環保重視和政策性資金的支持在不斷上升,但類似高階項目也多出現在北、上、廣等一線發達城市的30萬噸以上的大型污水處理項目中,這些地區的污水廠體量符合高階項目的規模經濟需求,并具有示范項目的性質,為未來的技術發展提供模板。

多年的污泥處理處置實踐,讓我們看到,簡單引進國外的技術,存在無論是技術、造價還是管理等各方面表現出與中國國情適用性不足的明顯問題。

2010年左右,很多二、三線城市的污泥問題被倒逼著爆發,它們對污泥處理處置的需求大且急。

但讓人感到欣慰地是,在這一階段,國產技術為主體的高階污泥項目在二、三線城市的大型污水處理廠中找到機會,包括國內也在自主研發具有中國特色的高階處理處置路線。如無錫國聯、中持環保等很多企業,在這個時期,不斷成長起來,并進階為行業代表。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317