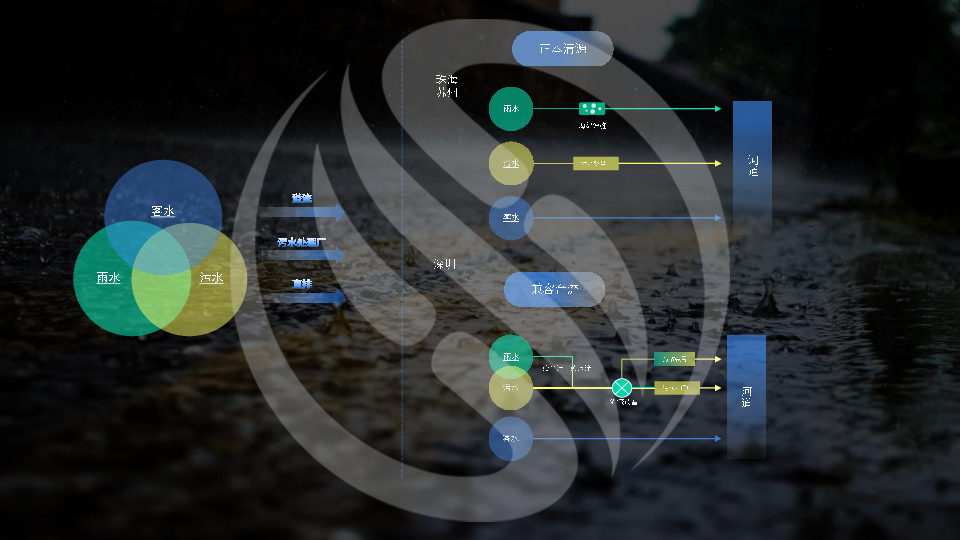

從去年起,我們就開始討論管網中存在的三種水:客水、雨水、污水混流的問題。由于排水管網中三種水的混流,除了流速慢污染物沉積,也造成了污水溢流、直排以及污水被稀釋等問題。也就是造成當前污水收集率低和污水處理廠進水濃度低等現象的復合因素。

早年間針對污水溢流的問題,國內大部分觀點是將合流制管網改成分流制管網,以減少雨季溢流的污水對水環境的影響,但這個看法最近已經發生變化。從統計數據上來,我國所謂的“分流制”管網已經占到了大多數,但實際上水環境的問題依然存在,而排水管網質量、管網混接錯接以及管網管理等原因所導致的污水的直排、客水的滲入等問題的嚴重性已經遠遠超過了排水體制(即合與分)本身優劣的問題。因此,首先還是要解決污水直排的問題,即使在分流制體系下,由于錯接混接,造成污水進入雨水管網或者溝渠的現象大量存在,這是當務之急要解決的問題。另外,業內普遍的共識是要將客水“趕出”排水管網,因此在糾正混接錯解的行動將與一部分趕客水的任務同時進行。

但除此以外,對于當前排水體制選擇,是否有必要堅定在300mm以上降水線選擇分流制全面改造,或是合流制管理好了也能很高效,而分流制改不動或管不好會也會陷入僵局?目前看尚無定論。

附相關閱讀:

七、兩種壓力下的兩條路線

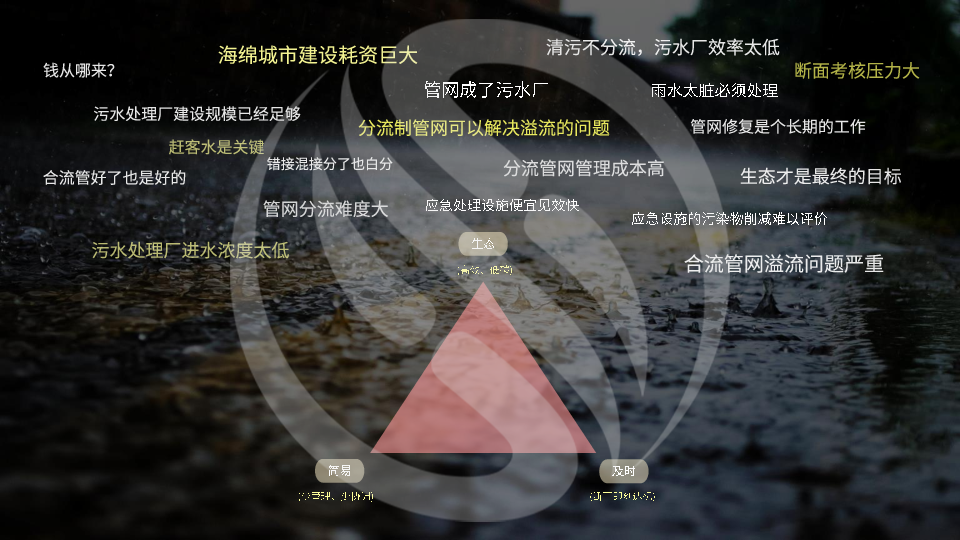

交織在幾不可能三角

探討管網的問題,實際上還是要與水環境質量的改善或是斷面考核達標作為根本導向,如果“三股水”存在混合導致污水和被面源污染的“初期”雨水不經處理的直排入河道,勢必在污水廠擴容達標之后依然持續帶來黑臭和斷面考核不達標等問題。實踐中,可以看到方曄老師在珠海的實踐(相關閱讀請點擊:珠海水控方曄:用系統思維破解城市水問題),實際上是走向純粹的分流,可稱之為最純正的“正本清源”模式,這種模式最具生態性,但同時離不開前端充分的海綿系統對雨水徑流污染的削減,珠海具備這樣的條件。他們花了更多的力氣在前端末梢,希望結合海綿城市的建設讓雨水能夠通過海綿的作用來最大程度的凈化,實現自然凈化的雨水和客水直接能直排到河道,保持濃度的污水進入污水處理廠,三股水完全分開。

而在大部分像上海(相關閱讀請點擊:唐建國:用國際視野打造上海市中心城雨水排水規劃)、深圳等這樣的中大型城市,實際上是合流和分流并存的狀態,尤其是老城區合流制管網改造困難復雜,而幾十年來的新城區建設或者新的管網建設又采用分流制(但是管理不善),這其實是我國大多數城市排水管網的狀態,合流制和分流制并存,甚至多處出現“混流制”的不佳狀態,部分城市摸索選擇“兼流并蓄”的路線。但有的地方可能是在得過且過被動應付。

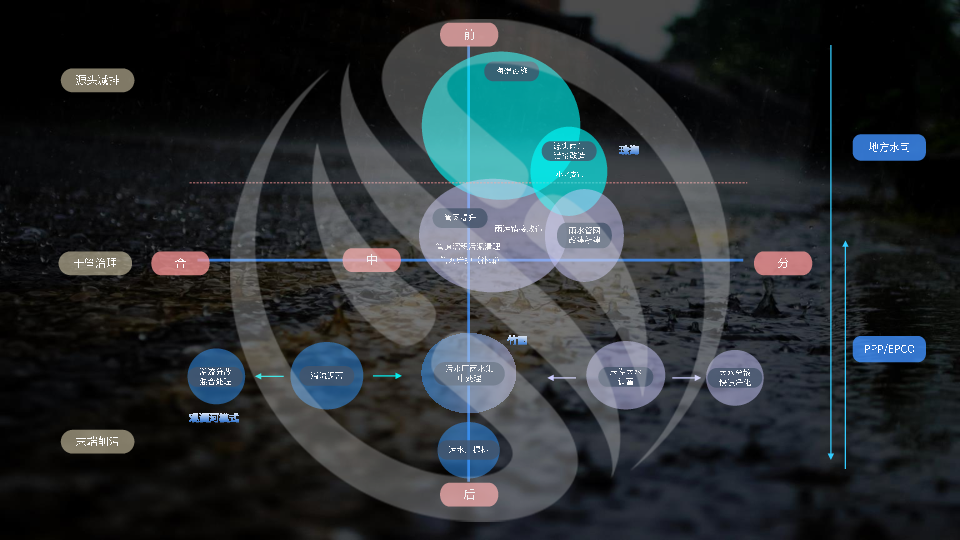

為概括全國不同城市的情況,我們用這張二維圖梳理了 “十四五”期間相對全面的城市水環境治理總需求,圈的大小表示各類項目總的資金需求。在斷面水質考核和提質增效文件的雙重壓力下,項目需求從源頭“分類”收集滯凈到干管維護整修到末端削污調蓄都有分布。比如,在前端一些有條件的城市希望做全分流,結合綠化改造做好海綿,同時在源頭小區末梢排水管網改造和維護上花更多的力氣,如珠海,也包括蘇州等。即前面所說的“正本清源”。這部分的工作量繁瑣,總投資很大,時間周期也非常長,政企界面的協調糾葛非常復雜,包括后期的管理,從長期看對于提質增效幫助很大,而短期應對斷面考核并不能立竿見影。但是,從長期來而言,對污水處理廠效率提升、河道分散生態補水效果以及利用自然的力量和百姓對生態景觀的獲得感,這種路線都有很高的生態價值。

應對斷面考核的壓力以及PPP模式下,在末端發力是較常見的情況,在各類EPCO和PPP項目中,由于考核的壓力,都可以看到對截排的重視,以及通過溢流調蓄、CSO控制等手段來配合合流制系統完成治理任務。這并不是說就一定不重視前端的改造優化,比如深圳,既對小區管網進行改造,也在末端投入了大量的工程。對于存在合流分流甚至混流的大型城市,不能指望分流改造短期內全面完成,甚至是否全面改造也未達成共識,所以各處同時發力的情況在大城市也較多,我們可以用“兼流并蓄”來描述他們的路徑選擇。

但是這樣的路徑其實也并不是完全清晰的,提高污水收集能力,包括雨水的集中處理能力,是盡量提高進水濃度,還是盡量收集處理濃度并不低的雨水?在斷面考核壓力下,比如深圳,在觀瀾河國控斷面監測點位一公里之上設置10-25萬噸的雨污混流水處理站來保證斷面達標(相關閱讀請點擊:合流制溢流(CSO)污染的控制思路及治理措施—深圳探索),這個應對環保部門的考核的做法非常的有效。因為即便完成完全的分流制并且管理的很好(實際上這也非常困難),也會因為削減雨水徑流污染的海綿沒有空間,依然要在末端處理雨水,否則有可能一場雨帶來的路面和雨水管中積存的污染導致河道立刻返臭,那么投入巨大的資源去改造分流再加上后期維護難度,是否值得?這也就是我們當前的非常大的爭議點,國際上也是一樣,這是我們認為合流制對于大型城市的適用性的出發點之一。左健老師介紹的日本排水系統管理的先進經驗,有很多地方是值得我們思考和借鑒的(相關閱讀請點擊:湖南大學教授左健:日本下水道體系建設—制度、技術和思考)。

在中段有些事情是一定要做的,而且兩種路線從某些角度而言可以共享,比如雨污(包括客水)的錯接混接改造,管道漏損、清淤等維護工作,這一部分建設任務是大家共享的。當然,趕客水中的管網非開挖修復以及提升流速,所需要的投資也是非常大的,時間也需要很長,效果也不能迅速體現,然而又是繞不過去的任務。可以肯定的是,在未來4、5年中,技術型企業將會發現很多項目機會,比如廈門安越、武漢中儀的管網修復技術和設備(相關閱讀請點擊:廈門安越廖寶勇:非開挖修復技術實踐與發展 ;中儀股份鄭洪標:排水管道隱患排查與修復綜合技術應用與思考)在未來管網的維護和治理中都會有很大的空間,尤其在未來結合智慧化的管理需求。

從商業模式角度,我們畫出一條紅線,在整個流程中,從前端到后端明顯的在紅線上方的更適合地方水司來操作,因為這些工作的任務邊界非常模糊,時序長,資金投入量也難以估計,而項目內容會根據各地的情況,甚至是各個區、各個小區的情況而完全不同。因此,在前端(尤其是小區內)正本清源的源頭改造,以及海綿城市的建設往往不能通過PPP或EPCO的“會戰式”的模式來完成。但是在主干管部分到后面的提標改造、溢流調蓄以及沿河的雨水、污水分散處理等相對集中的、規模化的項目,更容易通過PPP的模式來開展,當然地方水司也可以介入。

在面對前述兩種壓力下,繼續全面鋪開的建設任務,到底選擇哪一條路線?兩種路線之間會不會有沖突和浪費?改造或維護會不會不能堅持?政府將用什么樣的方式來實施,怎么找到資金?這個在南北方又有所不同。對于雨水的處理需求,對于低濃度污水的處理,在分散式的快速凈化裝置以及污水處理廠集中處理都會有新增的技術創新機會。但對于重資產公司的A方陣乃至三峽集團,都要逐步面對相對復雜的商業模式發現或重塑階段。

無論是正本清源還是兼流并蓄,這兩種大的邏輯的不同選擇,都在面臨一個新的幾不可能三角的艱難選擇,而在經費來源有限、融資渠道狹窄和管理機制不暢等等的不利背景下,兩部委不同的考核方向,又可能會使得地方在選擇時首尾難顧捉襟見肘。如果說依靠海綿凈化,分散雨水,更多的借助自然的力量,必然是一個生態和低碳的選擇,但是在這種情況下,一方面周期長,另一方面資金成本高,并且很多地方沒有建設的基礎。此外,想要建立好一個純粹的(全面的)分流系統,管理是非常復雜的,不光是一次性建設投資的問題,長期的維護管理的成本、以及整個協調的工作量都非常大。對于當前斷面達標考核的緊迫性而言,無法滿足大部分城市的要求。這就是為什么當前很多地方政府還會選擇在河道布置一些雨污混流處理站,在一定程度上,能迅速的解決斷面考核達標的問題。但是如果我們不做海綿或前端的管網治理和維護,只考慮后端的處理是否可行?短期來看,達標可能比較快,但一定不是低碳的和高效的,大截排肯定是不可取的,污水處理廠也是低效率的,應對CSO,如果選擇提高截留倍數,在現有處理能力下提高污水處理廠的負荷率,不但會與當前提標升級的技術產生沖突可能也會與環保部門的監管制度產生沖突。所以,即便是兼流并蓄的路線,在技術和投資上都存在著不生態不低碳甚至實際上也可能造成很多投資的重復建設和資源浪費。

因此,在斷面達標和提質增效的兩種壓力下,在地方的不同實踐中,一方面我們的問題逐漸清晰,一方面路線卻依然充滿爭議,這個可以在不同城市、不同企業、不同專家那里都聽到,正如彈幕中提到的種種問題,相信未來幾年在我們的論壇上還會繼續探討。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317