近年來隨著環境容量的減少,環保意識的提高,環境監管的趨嚴,污泥處理處置市場巨大。但是,污泥處理處置的技術路線、管理模式、產業鏈還沒有形成經濟有效的固定模式。在2019(第十一屆)上海水業熱點論壇上,中信環境技術有限公司(以下簡稱“中信環境技術”)技術總監劉建林博士以“探索新形勢下污泥處理處置解困之路”為主題,分享了中信環境技術的在污泥處理處置方面的經驗和布局,建議提倡源頭減量,采用分散式的污泥處理工藝,在污水廠內做到最大減量。其次,污泥能源化、資源化是大方向,但是要平衡全產業鏈的總成本。污泥的市場現狀為新技術的應用創造了契機,行業要大力開發和應用高效低耗新技術。

中信環境技術的五大環保業務領域

中信環境技術的五大環保業務領域

以下內容根據劉建林現場分享整理:

劉建林博士

污泥處理處置面臨的困境與挑戰

由于長期以來行業內“重水輕泥”現象的存在,污泥的處理處置問題一直未得到很好的解決,也有行業人士指出,污泥的問題簡直是年年談,但年年在。劉建林認為,目前我國污泥處理處置主要存在三大困境:

一,污泥的產生量正逐年增加。據E20研究院數據顯示,2020年城鎮濕污泥產生量將攀升至5292萬噸。

二,污泥處理處置路線看似有很多選擇,但是受諸多客觀因素限制,實際上可選的路線很有限。如我國的污泥處理處置技術路線基本成熟,然而污泥處置存在的問題卻越來越嚴峻。

三,污泥處理處置成本呈上漲趨勢。以2017年全國濕污泥產生量11.86萬噸/日為標的,按成本相對較高的處理工藝焚燒方式進行測算(建設費用50萬元/噸),也只需累計投入約593億元。但根據住建部統計年鑒中的數據顯示, “十二五”期間我國污泥的固定資產投資只有110億元,僅完成了31.7%的指標,預計“十三五”末投資額達到113億元,仍然不能完成目標投資。

隨著污泥處理處置問題的日益突出,行業內對污泥問題的重視程度也在不斷強化,在政策的大力推動下,污泥處理處置也在不斷掙脫以往的束縛。但劉建林也指出,這對污泥處理處置來說既是機遇也是挑戰。

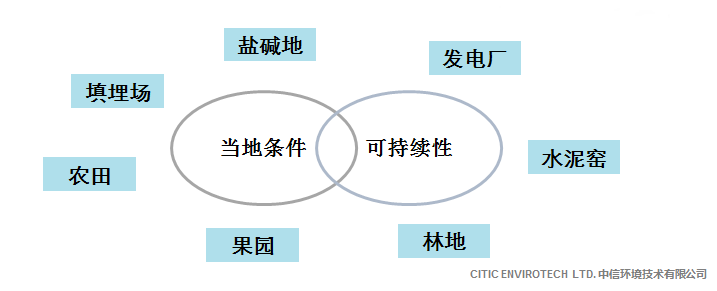

第一個挑戰是污泥最終的出路問題。污泥處理的最終產物,無論作為廢棄物,還是作為資源,都要最終進入環境,有個相對長期的棲身之處,穩定而無害。但由于運輸距離的限制,一般需要在當地解決。劉建林表示,這就需要考慮到當地的條件以及可持續性問題。如焚燒處理,就要考慮當地是否有發電廠或者水泥窯廠;填埋處置,就要考慮土地可供填埋利用的可持續時間。

第二個挑戰是產業鏈的完善。污泥的源頭是污水,從污水的產生、收集、傳輸、處理到污泥的廠內處理、廠外處理及處置,涉及多方參與,各自利益和重點不同,很難形成一個完整的產業鏈條。如污泥農用市場,雖然《農用污泥污染物控制標準》已于今年6月1日正式實施,但污泥農用長期以來的困境在于“肥料登記證”的獲取。與農業部的現行有機肥標準(NY525-2012)相比,新污泥農用污染物控制標準(A級)在多個指標要求上尚有距離。《標準》具體實施落地還有很長的路要走。

第三個挑戰是經濟性的挑戰。污泥從產生那天起,就是“負資產”。無論是能源化還是資源化,增加的價值與處理成本相比都是比較小的。那么這個“成本”由誰來承擔也是目前行業內較常討論的話題。

污泥處理處置的新技術路線探索

事實上,我國污泥處理處置早已形成了幾條主流技術路線,如深度脫水+填埋技術(過渡性)、干化焚燒+填埋/再利用、好氧發酵+土地利用、厭氧消化+干化+土地利用。

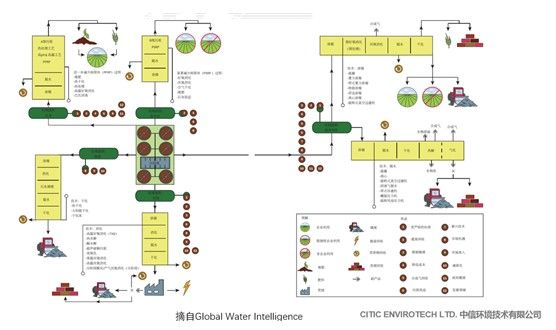

論壇現場,劉建林分享了一張摘自Global Water Intelligence的圖表,該圖表對污泥處理處置的技術方向做了簡單的總結:第一種是資源化利用,如土地利用或者農用。第二種是填埋,這也是目前行業內比較常用的方式之一。第三種是焚燒,焚燒實際上是對污泥的減量化處置,相對是最安全和最穩定的,對環境來講也是最好的選擇,但是成本也很高。第四種是能源化,傳統的能源化方向主要是厭氧消化,沼氣用來發電或者是用來作為污泥干化的熱源。第五種是新技術方向。

過去幾十年,發達國家也有很多污泥處理處置的經驗可以參考,劉建林介紹,發達國家的污泥處理處置大概經歷了三個階段:

第一階段,污泥資源化處置,將污泥作為肥料,用于種植、土壤改良等,但由于污泥中存在已知和未知污染物的危害的不確定性,所以在歐洲國家也有禁止的做法。

第二階段,污泥的能源化處置,主流工藝是厭氧消化,厭氧最大的特點就是有機質的轉化率比較低,特別是在國內的污泥當中,無機質含量比較高,有機質含量少的情況下,這不是一個好的選項。

第三階段,目前在發達國家提倡污泥能源化還有資源化。但劉建林也提出了幾個問題:首先要能源化,在整個污泥的處理過程當中,能量是否能夠實現自平衡?第二,資源化的產品有多少市場價值?第三,污泥處理過程代價是多少?第四,是否有完整的產業鏈?

劉建林表示,污泥處理的本質在于,以盡可能低的成本減少污泥的量。他用一張圖詳細剖析了污泥的組成和減量措施(如下圖):

編輯:李曉佳

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317