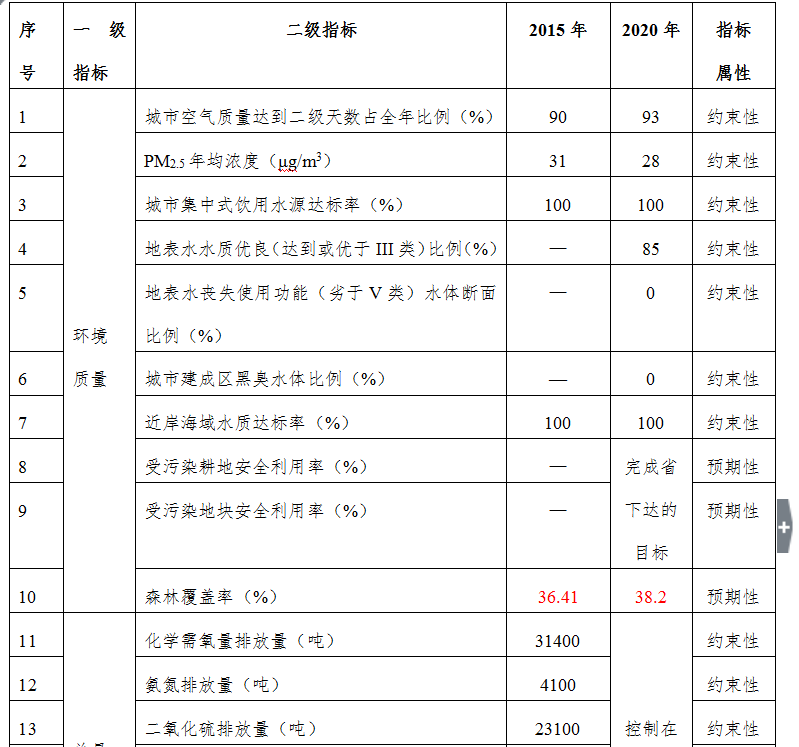

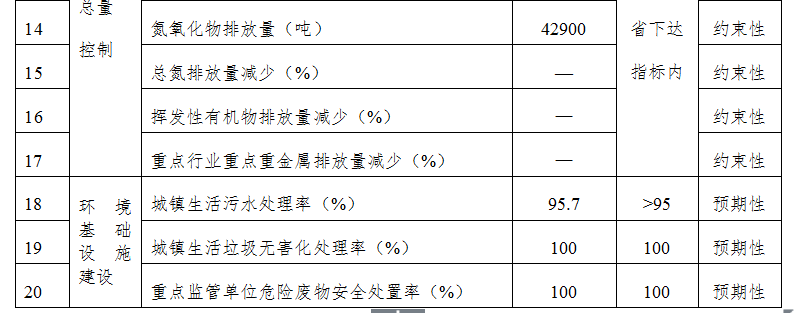

表1 珠海市環境保護“十三五”規劃目標指標

三、主要任務

(一)加強污染整治力度,改善環境質量

1、執行“水十條”,改善水環境質量

(1) 強化水環境功能區劃,明確水生態保護

嚴格執行“水十條”、《廣東省地表水環境功能區劃》,全面貫徹《水污染防治行動計劃》和《南粵水更清行動計劃(2013~2020年)》,加快編制《水體達標方案》。建立水資源、水環境承載能力評價體系,實行承載能力監測預警,已超過承載能力的要實施水污染物削減方案,加快調整發展規劃和產業結構。切實推進水污染防治工作,加強水環境綜合整治,力爭地表水環境質量達到相應功能區要求。

(2) 加快建設污水處理及配套設施,提高中水回用水平

遵循提高效率、城鄉并重的原則,繼續推進污水處理廠及配套管網建設,至2020年,實施污水管網全覆蓋工程。對于現有合流制排水系統應加快實施雨污分流改造。城市的排水管網、中水回用設施、供水設施要與污水處理廠統籌安排、同時建設。加強對污水處理廠的監督監測工作,完善在線監控系統聯網,實現污水處理廠的實時、動態、全面監督與管理,確保污水穩定達標排放。2020年珠海市城鎮污水處理建設目標為:污水處理總規模為100萬立方米/日,城鎮污水處理率達到95%以上。

出臺中水回用管理規定,提高水的循環利用效率和污水再生回用量。目前珠海市的中水回用工作大多在工業行業開展。“十三五”期間須建設市區污水處理廠深度凈化處理工程和中水回用示范工程,鼓勵建設凈水和回用水兩套供水系統,推進出水的深度處理,增強脫氮除磷效果。2018年起,單體建筑面積超過2萬平方米的新建公共建筑,應安裝建設中水設施。試點建設中水回用示范小區。在城市建筑屋頂、城市道路、廣場綠地等安裝雨水收集和綜合利用設施。對于排水水質性質與生活相近的污水,可排入城市污水處理廠,處理后的部分再生水參與水資源配置。工業生產、城市綠化、道路清掃、車輛沖洗、建筑施工以及生態景觀等用水,要優先使用再生水。以“中歐低碳三年行動計劃”為契機,學習、引進國外先進中水回用技術。強化建筑工地綠色文明施工,規范工地污水管理,科學設置排水溝,并按規定處置泥漿和廢水排放,沉淀池需定期清理并與市政排水管網相接。

(3) 加強飲用水源地保護,確保供水水源安全

構筑多水源保障體系,完善供水系統布局,實現水資源的高效、安全、優質供應。加強對現有的平崗泵站、竹洲頭泵站、黃楊泵站、廣昌泵站、洪灣泵站、南門泵站、大環泵站等取水泵站上下游飲用水水源區的保護。擴建竹洲頭泵站、黃楊泵站、廣昌泵站,建設平崗至廣昌原水供應保障工程、擴建西區水廠、南區水廠,完善廣南梅原水管建設,聯通竹銀水庫-黃楊泵站、南屏水庫-洪灣泵站,新建橫琴高位水池。加快水廠整合優化和升級改造,全程監管飲用水安全,提高供水水質。到2020年,全市自來水供水規模達125萬立方米/日以上。積極完善凈化水管網系統建設,保證集中式飲用水源水質達標率維持在100%,保障群眾身體健康。同時積極進行全市備用水源或應急水源建設工程。

(4) 推進河涌綜合整治,消除黑臭水體

全面推進內河涌整治,確定落實全市190余條河涌責任人及工作任務。公布現有黑臭水體名稱、責任人及達標期限。到2017年底,珠海全市61條重點河涌截污整治要達到地表水IV類質量標準,并完成33條小河涌綜合整治工程,消除12條建成區黑臭水體。積極執行《中山珠海兩市跨界區域防洪及河涌水污染綜合整治合作協議(2015-2020年)》, 2016年底,應實現流域生活、工業污水100%納管排放,2017年實現“水清、岸綠、景美”的建設目標,至2020年穩定保持在Ⅲ類水水質。提升前山河、天沐河、黃楊河的生態景觀,完成野貍島公園生態修復工程等多個工程。到2020年底,全市190余條河渠水質基本達到相應水功能要求,優良水質斷面比例達到80%以上,跨市河流交界斷面達標率達到90%以上。綜合利用各種技術手段,全面啟動中小河涌整治和生態修復工程。做好配套親水設施,營造優美的濱水環境,實現河涌水體生態系統的全面恢復。加強對水質達到或者優于Ⅲ類的水體保護,制定實施生態環境保護方案。

(5) 加強近岸海域污染控制,恢復水體功能

加大對工業、市政管道等污染源直排入海的環境監管力度,減少和控制入海河流攜帶的污染量,防治海域氮、磷、石油類和重金屬污染,實施氮排放總量控制。加強紅樹林、珊瑚礁等典型生態系統的保護與建設,實施近海增殖放流和人工漁礁投放等措施,修復重建海洋生態系統。積極治理船舶污染,2018年起投入使用的沿海船舶執行新的標準,其它船舶于2020年底完成改造,經改造仍不能達到要求的,限期予以淘汰。加強海岸工程、海洋工程和傾廢區污染防治管理,編制港口、碼頭污染防治方案,加強海上溢油及有毒化學品泄露污染事故應急防備及處置。加強各類海洋項目的環境監管,嚴格控制海洋養殖污染,確保海洋資源利用合理有序、海洋環境保護切實加強。加強海岸和海洋自然生態系統保護,確保海岸生態和海洋資源的多樣性。

(6) 建立合理排水系統,推行海綿城市建設

貫徹落實《珠海市海綿城市總體規劃》和《珠海市海綿城市建設工作三年行動計劃(2015-2017)年)》。因地制宜采取低影響開發建設模式,有序推進全市范圍內海綿城市建設進程,實現城市雨水自然滲透、自然積存、自然凈化的目標。建設珠海水資源協調控制、優化配置的新格局,建立“控源、截流、治污、回用、導排”五位一體的水環境安全保障體系,建成“優質蓄水、清潔提水”高質量供水系統。推進建設橫琴新區、西部生態新城海綿城市示范區,推行低沖擊開發模式。對于新建的相關交通設施,在兩側種植行道樹,提倡建設生態道路,在快速路、主干路中央建設下凹式綠化帶,成為多個“蓄水池”,減輕城市內澇。公園綠地內步行系統、廣場和停車場等硬質鋪裝應采用透水材料,新建和改建項目透水鋪裝率分別不低于60%和40%,到2020年,建成區水域面積率達到9%以上。

編輯:程彩云

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317