流域生態系統管理一直是我國環境管理領域的一個重點。隨著環境治理工作的推進,公眾對于環境治理效果的期望越來越高,促進以點為基礎的環境治理項目產生出整體的流域治理效果應該成為流域管理工作新的常態。流域治理因為跨區域、跨部門,比單個城市的環境治理更加復雜,更具挑戰性。隨著我國重點領域投融資機制的改革、大資本時代的到來,以及環境信息公開與公眾參與的強化,流域治理面臨新的社會與政策環境。在此背景下,我們對流域治理的特點與管理的難點進行了梳理,并從流域治理的管理體制、水資源費政策、政府購買公共服務、流域治理的系統設計層面提出了幾點建議,供業內參考。

一、流域管理的新常態

(一)投融資體制改革深入影響流域治理

一直以來,環境治理主要是地方的事權,正如我國《環境保護法》中所規定的,“地方各級人民政府應當對本行政區域的環境質量負責。”中央主要是在上層制定生態功能區劃、總量管理等,運用三同時制度、環境影響評價制度、排污權交易等各種行政、經濟手段推動管理。環保的管理思路也主要是不斷對地方政府加壓。然而,事權和財權的不對等在環境管理領域非常明顯。在財權上,屬于中央職權范圍內的事務資金相對充足,而地方政府職權范圍內的事情資金相對缺乏。除了轉移支付之外,環境治理百分之九十的事權屬于地方政府。過去,地方投融資平臺的很大一部分資金,被地方政府用于各地水務、垃圾處理、生態修復等。

而從黨的十八大以來,我國行政體制一直在發生大的變化。2014年11月,國務院發布《國務院關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》(國發〔2014〕60號)。此前,國務院亦發布了《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發〔2014〕43號),財政部發布《財政部關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》(財金〔2014〕76號)。隨著這一系列文件的出臺,我國投融資體制進入改革的快車道。《國務院關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》文件中,很多條款都與環保產業直接相關,直接涉及基礎設施、環境保護與生態建設領域的投融資體制改革。《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發〔2014〕43號)等文件發布后,地方投融資平臺的清理,無疑也將改變地方政府環境保護、流域治理投融資來源的結構,對環境治理結構與流域管理都產生深刻的影響。

(二)越來越多的公眾參與直接影響環境產業發展

越來越多的公眾參與活動直接影響環境產業的發展。《中華人民共和國環境保護法(2014年修訂)》第五章專門對“信息公開與公眾參與”作出了具體的規定,為公眾參與提供了明確的法律保障,公眾依法享有獲取環境信息、參與和監督環境保護的權利。回顧過去,PM2.5治理的出現就是在公眾參與的推動下形成的管理共識。此外,公眾對于環境治理的效果也提出了更高的要求,不僅僅只關注COD、BOD等減排指標,而是直接關注環境治理的效果,關注能否“下河游泳”,能否看到“藍天白云”。信息公開、公眾參與、公眾對于環境治理效果的渴望成為環境治理領域大的趨勢與大環境。

(三)資本市場推動環境治理產業的發展

隨著新三板的擴容、上市核準制向注冊制的轉變,大資本時代將到來。一批科技企業有望迅速上市,發展壯大,成為治理環境的重要力量。而目前,資本市場對環保產業有很高的預期。這也將有利于增加環保企業的融資溢價能力,擴大環保領域的資金來源,加強環境產業的力量。

二、流域管理不同于市政管理的三大難點

具體到流域管理,它具有不同于市政管理的三大特點:

(一)流域的問題涉及到多個業務部門。流域治理與市政、環保、生態、水利等不同專業、業務都息息相關。真正治好一個流域,需要各個學科、專業、業務之間相互配合。

(二)流域管理涉及到行政區劃的問題。我國的行政管理靠縣級以上人民政府依行政區劃進行治理。而流域的問題卻是一個跨行政主體的問題。不是簡單的誰的孩子誰抱走,誰的區域誰負責就能解決。雖然我國已經存在流域管理的機構,但目前這些流域機構主要是水利部的直屬機構,屬于事業單位。流域的環境治理還缺乏一個職能齊全的、權限充分的流域機構來負責協調各行政區劃相互之間的分工與配合。依靠現有的機構,經常是事倍功半。

(三)流域治理還涉及時間跨度的問題。并不是把流域內現在的點源污染都治理好了,就能還社會一個清澈的環境。我國還有很多的淤泥、土壤污染等歷史遺留問題,這些問題由于時間的流逝而常常找不到治理的責任主體。

這些特點造成流域的管理問題、科技問題比城市環境治理問題、農村環境治理問題更難、更復雜。管理的難點主要體現在:

(一)跨部門協同。跨專業意味著跨部門,地方政府如何有效協調各個部門的工作。流域治理既需要專業之間的分工負責,也需要有效的協調與配合。

(二)跨區域協調。與歐洲國家的行政體制不同,我國的行政體制不是基于民主的單體聯合而成,而是基于中央授權的分散制,下級機構主要對上級機構負責。行政管理系統在中央是條狀管理,到各行政區域又是塊狀管理。如何將條塊化的行政管理協調起來是流域管理的第二個難點。

(三)感性與理性的結合。科學以理性話題為主,而公眾往往以感性感知為主。在移動互聯網時代,社會的感知、感性的傳播比以往更快、更廣,環境管理、流域治理也更需要考慮公眾對于效果的感知。隨著信息的公開,地方政府所面臨的環境投訴將可能比以往更多,承擔治污項目的環境治理企業也將面臨更大的治污責任風險,而不再僅僅是排污單位面臨排污的風險。財政支持的科技立項項目也將面臨更多的監督。如何理性與感性進行結合,促進環境治理面向效果是流域治理的另一大難點。

三、對流域管理的幾點政策建議

(一)構建流域管理統-分-統的管理體制

政府行政管理包括宏觀調控、市場監管、社會管理、公共服務等多個方面。而在環保行業,市場監管比較少,社會管理、公共服務、宏觀調控是政府行政管理的主要職能。社會管理職能主要指國家通過流域生態功能區劃、總量控制、三同時制度、環評制度等依法進行管理。社會管理的基本原則是依法管理,法無授權不可為。公共服務職能主要是指提供污水處理、垃圾處理等公共服務。2013年9月,國務院發布《關于政府向社會力量購買服務的指導意見》,而環保部也在起草采購環保公共服務的指導意見。在市場化條件下,政府將在能社會化采購的范圍內開展環保服務的采購,甚至包括科技服務、環評、規劃等等。隨著政府采購公共服務法規政策的完善,政府采購環保公共服務的機制也將建立起來。資源調控職能包括移民、流域基金、水資源調節、轉移支付、產業調控,價格補貼等等。

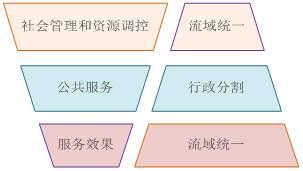

在流域范圍內,我們提倡將流域作為一個整體來管理,并不意味著流域所有的問題、事務都由流域主管部門進行管理。我們認為在資源調控、社會管理方面,應該在流域層面進行統一的調控與管理,由上級授權,建立起流域管理委員會,作為各行政主體的民主協調委員會,承擔流域資源協調與環境保護職能,統籌流域管理事務。但是對于公共服務,在我國的行政體制下,應該依行政區劃進行分割管理,由各地方政府進行提供。在統一服務效果的層面,通過PPP等模式,加強為流域提供專業化服務的供給,通過流域化服務的公司,實現分割的行政采購在服務效果和服務水準上的統一,最終建立起“統-分-統”的三級管理體系,如下圖所示。

圖 1 流域管理的三級管理體系圖

以法國Adour-Garonne流域管理機構為例,Adour-Garonne流域管理機構是1960年代法國在傳統的部門水管理模式在面對涉水的經濟、社會、生態環境等復雜問題無法有效解決的背景下成立的。Adour-Garonne流域管理機構作為中央政府的派出機構,負責從流域空間上進行涉水問題和事務的管理,主要目的在于流域資源管理。隨著涉水事務的增加,流域機構的職能也逐步擴展到水生態環境、提供優質供水等領域。但具體的水污染與水環境質量問題,則由Adour-Garonne流域內各地市政政府負責。地方政府采購的公共服務可以由威立雅、蘇伊士這樣的專業公司負責實施,通過專業化的水服務公司實現產業鏈、治理效果上的統一。

(二)推進政府采購公共服務、合同環境服務

促進環保公共服務提供的形式有多種,如特許經營、政府采購公共服務、合同環境服務等。特許經營是指政府授權企業在市政領域推行經營性的項目,如自來水、燃氣、公交等,政府定價或者進行價格監管,由服務企業向公眾提供服務,并直接向公眾收費,是政府采購公共服務的一種重要形式。政府采購公共服務是指政府通過財政以及收取相應公共服務的行政事業性收費,并通過公開招標等方式采購運營或者工程為主的公共服務。隨著我國財政體制的改革,地方政府通過跨年度財政列支,為地方政府采購需要長期運營的污水處理、垃圾處理等市政服務提供了可靠的資金保障。合同環境服務是指以環境效果為導向的市場化服務。市場服務主體的收費以服務效果為導向。環境治理可以分為二級開發,環境規劃資金的籌備、各個專業環節的整合、各個項目的系統把控,稱之為環境一級開發商。在一級開發之后,才有二級開發商,清淤、種樹、污水處理、垃圾處理等屬于二級開發。以前政府做一級開發商,做集成商,企業做二級開發商。未來面對環境效果的把控,應該有專業化的公司,為中央、地方政府或者流域機構提供面向效果的一級開發服務。環境產業鏈也將上移。未來5-10年將出現真正面向流域效果,不僅僅是科技效果的標桿項目,為流域管理提供示范。

(三)完善水資源價格定價制度

我國的水價格包括資源價格、工程價格與環境價格。其中,工程價格是基于工程成本而產生的;環境價格是基于修復的,如污水處理費等,不僅要涵蓋現實的污水處理價格,還需要涵蓋歷史的環境修復價格。而資源價格是基于一個流域水資源的稀缺程度、珍貴程度而產生。隨著我國水質型、水量型缺水的嚴重,水資源定價變得必不可少。水資源在一個流域進行統一配置、統一定價,通過資源價格來約束流域內各地方政府的取水、用水與水資源保護。同時,水資源費也是流域管理資金來源之一,通過改革與完善水資源費制度,將有效補充流域治理資金。

(四)流域治理進一步面向效果,需要系統化的設計

流域治理還不能有效實現由點到面的整體效果的主要原因之一是流域問題還缺乏系統的梳理與分析,沒有系統地面向效果地設計流域管理與治理問題。以我國污水處理為例,我國污水處理標準越來越高,但是卻還有20%的污水直排。直排污水混入水體,造成水體依然黑臭,成為影響我國流域環境治理效果的一個重要因素。相比于升級改造,直排污水沒能受到應有的重視。促進流域的環境保護,需要環保治理、流域治理更多地面向科技效果、感知效果,需要對流域的治理問題做出系統的診斷分析。

(本文根據傅濤在2014年12月22日“水生態功能區管理應用暨生態流域模式建設學術研討會”上的發言整理。)

編輯:任萌萌

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317