在建筑和景觀方面,項目團隊將單一功能的基礎設施轉變為容納城市生活的容器。在自然地景共享開發方面,團隊通過建立共享開放的自然地景,以坡狀斜向路徑鏈接多維空間主體,形成立體起伏的連續綠化體系。作為蘇州河、濱河一線的重要組成部分,團隊深刻領會蘇州河、黃浦江空間段的海派文化精髓,結合泵站所處蘇州河中段特色,打造多元文化和復合功能。建筑立面以“地下室頂板”的觀念打造泵站主體建筑的屋面,通過鋪裝工程,包括跑步道、活動場所的設置,豐富了濱河立體公園的體驗。

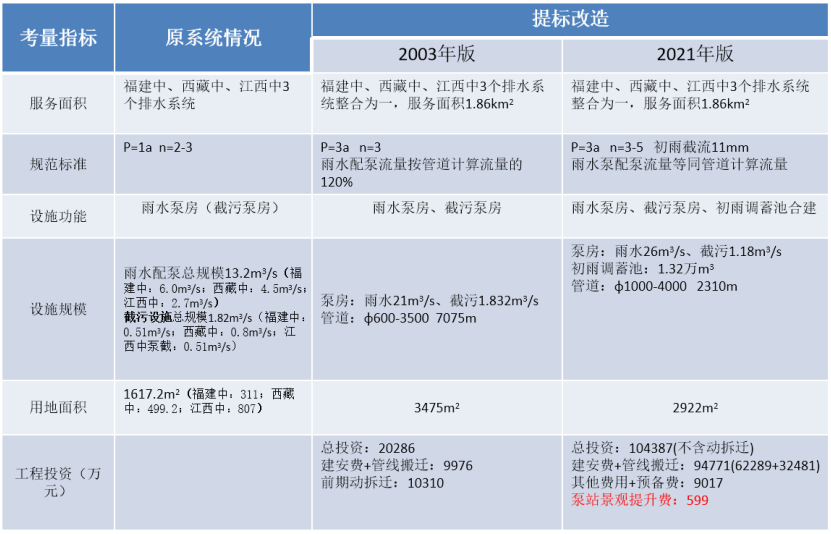

本項目經歷了兩次工程建設啟動,在服務面積不變的情況下,將三個小型排水系統整合為一個大型系統,暴雨防御能力從一年一遇提升至三年至五年一遇,并實現初雨截流11mm的標準。整體設施通過技術創新和功能疊加,從原來的雨水泵房、截污泵房到雨水泵房、截污泵房、初雨調蓄池合建,通過設施體量的增加,完成了功能和規模的雙提升。整個項目用地面積不到3000m2,泵站景觀提升費用599萬元,僅占整個建安費6.2億元的1%,這項投資相當劃算。項目整體方案也到了上海市發改委的大力支持,并將景觀費用納入工程投資預算,這在之前是沒有過的,開創了同類項目的先河。

三、城市排水系統建設面臨三大突破

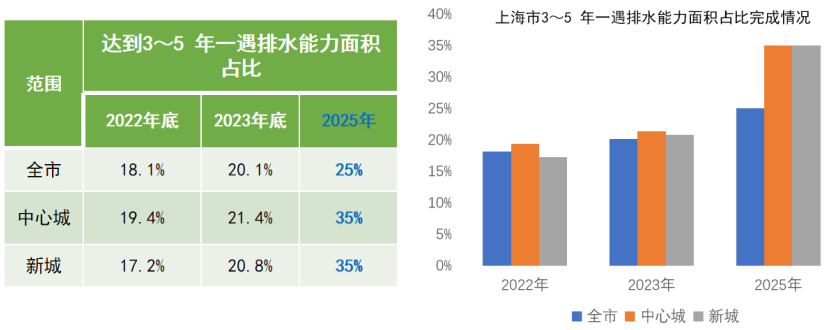

未來,上海市在排水系統建設上面臨艱巨任務。隨著2035規劃的出臺和“十四五”計劃的深入實施,系統建設體量非常大,具體而言,目標是上海市整體達到25%的區域具備三年到五年一遇的排水能力,而中心城及新城地區則需達到35%。但是因為泵站建設落地推進困難,實際進展與目標之間仍存在較大差距,截至2023年大概只有20%左右的完成率。未來還需要更加努力地推動排水系統與城市空間的深度融合,加速實現排水能力的提升目標。

上海市政排水設施的未來,首先要與整個城市發展、與國際大都市的地位相匹配;還需要與城市的宜居性、生態環保、創新活力以及高品質生活等方面相融合。這需要在用地指標上進行更多的復合利用,通過功能的多元化疊加,不僅滿足設施本體功能,還要適度考慮景觀、建筑設計,努力改變市政排水設施“工業化”的單一形象,讓其成為城市建設中一道亮麗的風景,真正惠及廣大市民。

參考和借鑒國外市政設施,不少國外的市政排水系統,已經打造成獨特的藝術展示載體,以未來主義與藝術雕塑形式呈現。

隨著城市開發程度的提高,過去建設城市市政設施依靠傳統的增加排水設施用地、供給,提高設計規模的模式變得越來越難,公眾意識的提升使得排水管道設施的選線和施工變得更為復雜,甚至導致部分項目難以順利推進。

未來,排水系統與城市空間相融的建設策略有三方面的突破:一是基于生態景觀的復合,二是基于文化精神的復合,三是基于城市功能的復合。未來的排水系統可以提升城市價值,這些策略的實施,有助于實現城市排水設施建設與城市發展需求同步,讓我們的城市既有“里子”又有“面子”。

編輯:趙利偉

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317