3、當居住區有實際生活污水量變化資料時,可按實際數據采用。

4.3.11 若鎮區存在合流區域,則應考慮部分截流量,污水收集處理設施輸送、處理能力應按雨季規模進行校核。

4.4 污水處理模式

4.4.1 污水處理模式有:集中處理模式、分散處理模式、納管處理模式、集中處理與分散處理組合模式。

4.4.2 污水處理模式的選擇應遵循“因地制宜、分類施策”的原則,宜集中則集中,宜分散則分散。

4.4.3 鎮區規模較大、城鎮化水平較高、人口密集的,宜采用集中處理模式。鎮區相鄰間距較近的,可采用跨鎮集中聯建模式。有條件的鎮區應充分考慮周邊村莊污水統一收集處理的需要。

4.4.4 鎮區規模較小、城鎮化水平不高、居住分散或地形條件復雜、污水不易集中收集的,宜采用分散處理模式,可采用單戶或多戶污水處理模式,推廣小型化、分散化、生態化處理設施。

4.4.5 鎮區多數住宅相對集中、少數分散的,可采用集中處理與分散處理組合模式。

4.4.6 鎮區位于城市(縣城)或園區污水處理廠周邊、人口集中、地理和施工條件滿足輸送污水至已有集中式污水處理廠的,宜采用納管處理模式。建制鎮應根據實際條件,合理規劃污水收集系統。

4.4.7 鎮區規模較小、以農業為主的,在生態環境部門允許的條件下,近期可參照《河北省農村污水治理技術導則(試行)》,采用黑、灰水分別處理回用。遠期應采用適宜的污水收集處理模式,建設生活污水收集處理設施。

4.5 污水收集管網規劃

4.5.1 污水管道平面位置及高程應結合鎮區地形、豎向規劃、排水去向、地質、地貌、道路交通、施工條件以及養護管理方便等因素綜合考慮確定,按照接管短、埋深合理的原則敷設實施。

4.5.2 污水收集管網系統應以重力流為主,盡量不設或少設中途提升泵站。

4.5.3 污水管道規劃應盡量減少穿越河道、鐵路及高速公路等。

4.5.4 污水管道及中途提升泵站應按規劃期內的最高日最高時流量設計,按現狀水量復核,并考慮鎮區遠景規劃發展的需要。

4.6 污水處理廠站規劃

4.6.1 污水處理廠站的選址應符合國家法律法規及相關規劃要求。

4.6.2 污水處理廠站選址應根據下列因素綜合確定:

1 設在污水收集范圍的地勢較低處,便于污水自流入廠。

2 設在建制鎮水體的下游。

3 廠區地形應不受洪澇災害影響,污水處理廠防洪標準不低于建制鎮鎮區防洪標準。

4 便于處理后出水安全排放或回用,出水排放宜無提升。

5 便于污泥集中處理和處置。

6 在建制鎮夏季主導風向的下風側。

7 工程地質條件和交通、運輸條件良好,供水、供電方便。

8 少拆遷,少占地,與周圍居民區或廠房等的衛生防護距離滿足環境評價要求。

9 有擴建的可能。

4.6.3 生活污水處理廠站應按遠期規模確定規劃用地,規劃用地指標可按《小城鎮污水處理工程建設標準》(建標148)確定。

4.6.4 污水處理廠站應設置衛生防護用地,衛生防護距離應符合建設項目環境影響評價要求。衛生防護距離內宜種植高大喬木,不得安排住宅、學校、醫院等敏感性用途的建設用地。

5 污水收集系統設計

5.1 一般規定

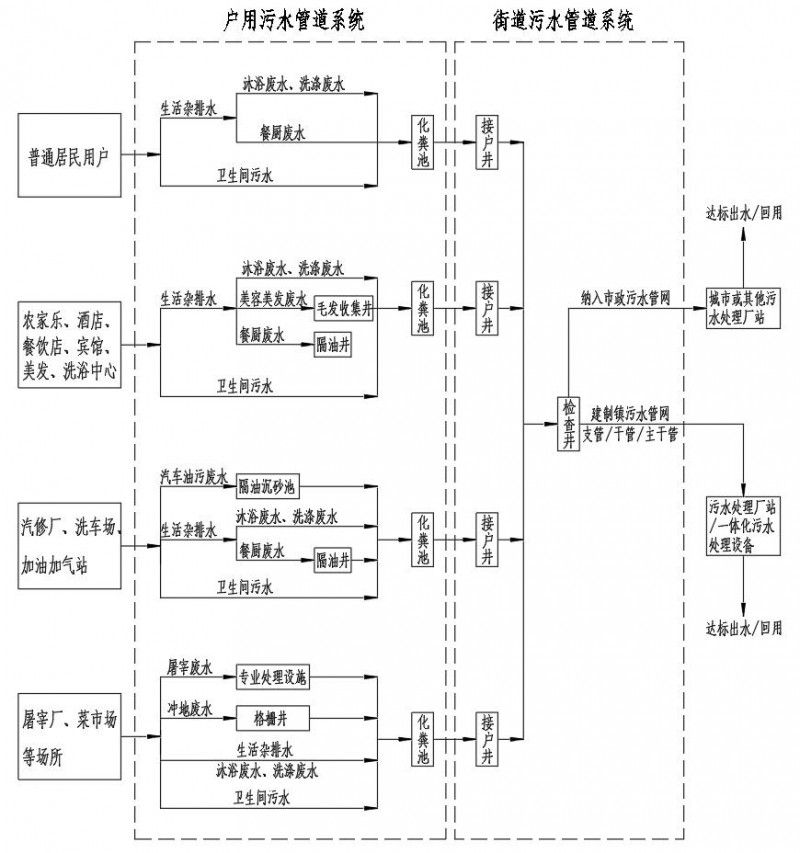

5.1.1 污水收集系統包括主干管、干管及支管。用戶產生的污水經戶用污水管道系統收集后,通過接戶管接入街道污水管道系統。污水收集系統框架可參照圖5.1.1。

圖5.1.1 建制鎮污水收集管網系統示意圖

5.1.2 生活污水收集系統的建設,應符合鎮國土空間總體規劃要求,并與自然經濟條件、居民生產生活習慣、人口流動、自然環境、地形地貌、經濟發展、施工條件及運維管理水平等條件充分結合,統一規劃、合理布置、分期建設。

5.1.3 非生活污水采取有效預處理措施處理,經排污主管部門及污水處理廠運營單位驗收通過后,方可接入建制鎮污水收集管網系統,其水質應符合《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962)。排污單位應定期向排污主管部門及污水處理廠運營單位提供具有資質的檢測機構出具的水質檢測報告,并接受排污主管部門及污水處理廠運營單位監管。

5.1.4 鎮區工業企業排放的含重金屬或難以生化降解廢水以及有關工業企業排放的高鹽廢水,不得排入市政污水收集管網。

5.2 污水管道

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317