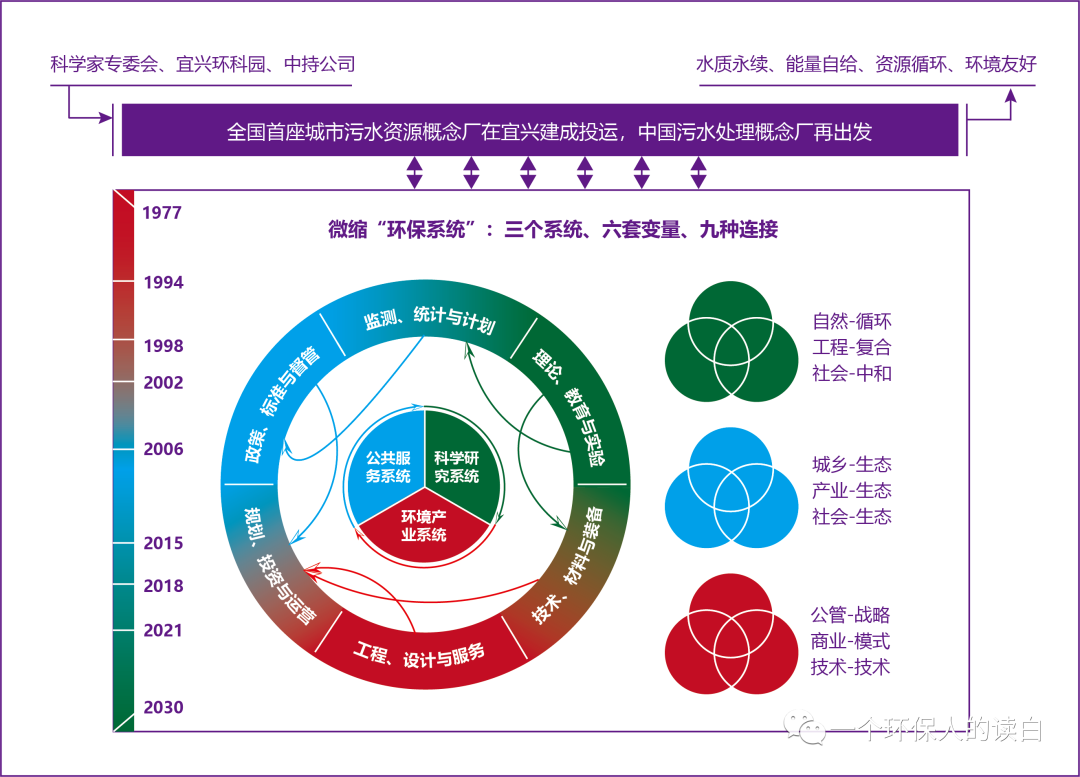

“宜興廠”中的“硫自養、多效沉淀等”自然是其中的突出代表,但我三圈里的“技術”資產甚至不一定是有形的,也可以是無形的理念概念、行政手段、金融手法等。

比如本文閱讀“污水處理概念廠”,“系統性、結構式”的意義要遠大于其任何一項有形“技術”。

這編織過程,需要“產-學-研-用”的絕佳配合,非常依賴企業的“連接”能力,如中持在“宜興廠”故事中的創新實踐,個人認為是“產業系統”最佳表現之一。

看,它已著手連接未來。

政策:環保系統的時間邏輯

行文至此,由污水處理概念廠引發的系統探索接近尾聲,還剩下最后一個“小小”元素。

在文中,我曾多次要給某某某加上時間尺度。

其實就是系統模型中最重要的結構模塊之一,劉潤叫滯后效應,彼得·圣吉叫延遲效應。

我卻只喜歡稱之為時間。

相對前兩個已成書的命名,“時間”更中性,它有時正派、有時反派,是任何系統都要受到的強大挾持,沒有誰能逾越。

所以與其對抗閃躲,倒不如中性視之,做好設計讓時間親自推進。

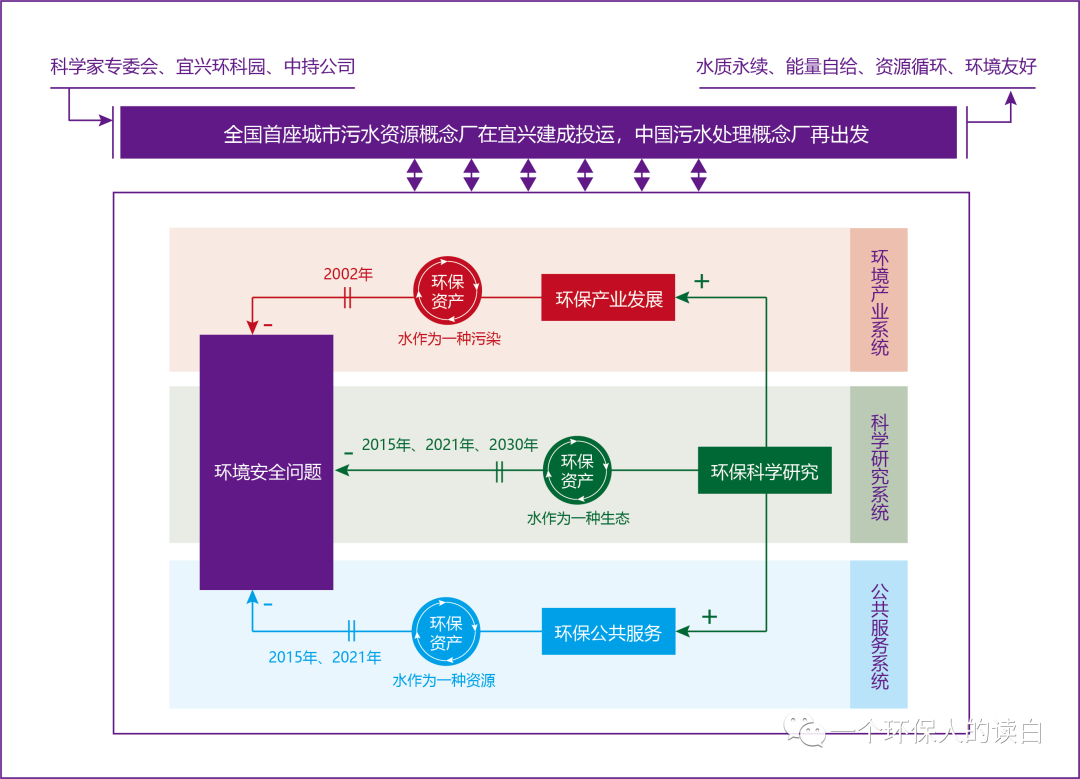

我觀察中國的環保系統,遵循著某種“政策-時間”規律,但我一時還說不太清道不太明,要到另一本書中深度學習了。但有三個“時間”現象,很值得即刻回味。

第一是時間點。

比如“2002年”,對上一代環保從業者,是一個極富回憶的節點,我所寫過的市場化起步/MBBR引入中國/工藝包開始推廣/民營企業擴張幾乎都在這同一時間出現,一定不是偶然,或者也許,所有事件都直接或間接和特許經營政策的驅動相關?

第二是時間段。

比如2015-2018那段瘋狂的故事,有人扶搖直上、有人大廈將傾,有人厚積薄發、有人人走堂空,仿佛環保40年能夠一股腦壓進這一點點時間里。

你可以找到很多故事主人公,大小是非、各有各的精彩,但不論主觀行為如何,結果都和那客觀的PPP政策有撇不清的間接或直接聯系。

第三是時間周期。

時間“點”和“段”發生于各自的周期之內,有如2002-2018PPP的兩個周期;有如1994-2021污水行業的三個周期;有如2015-2021水環境斷面提標周期。

在每一個周期之內,資源和資產會完成一輪存量更新。

這周期的背后,即是時間的政策邏輯——通常表現為適度超前或一定滯后。

在概念廠的時間軸中,引起我注意的有四個時間點:2015、2018、2021、2030。

現在回看,2015水十條-2018三年行動計劃-2021污水資源化文件,這三個時間點、兩個時間段、一個時間周期內,斷面考核策動了一整輪的新建提標、提質增效、由點及面、浩浩蕩蕩的資產更新運動。

打好基礎的2021年,污水處理概念廠在冷風中摸索了8年之后,終于迎來了屬于它的東風。

以之為始,2021-?-2030,是否會是新一輪周期?屆時“概念廠”是否還如它初心時的模樣?

或許只有時間才能知道時間的答案。

“概念廠”在宜興稍事停留,即將衍生更多路線,由環保系統中更多的成員推動繼續向前。

假如2030年真的如我們所愿,達成目標的也不見得就是“宜興廠”這批人了,但他們自2014年發動的這場系統性、結構式創新變革,毫無疑問是歷史級的一筆。

作為行業的學習者和摯愛者,要向所有的他們,致敬!(完)

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317