“中”字第二訣便是術業全、精有法。

我讀中持的營銷戰略,就是從來不宣講戰略。客戶、技術、服務才是其官方品牌語言,看上去實在不像個“水業十大影響力品牌”該有的樣子。

我讀到一本最新的技術產品樣冊,其創新成果被統歸到三個體系中:

以概念廠為代表的未來水廠建設運營技術體系

工業園區污水處理技術體系

綜合有機廢棄物處理利用技術體系

每個體系都既包含“全案”的系統解決方案,又突出“專精”的高端技術產品;在“全案”與“專精”之間,設計和實施要剛剛好合適——這非常難做到,是我說環保“科學經營”企業的共性特色。

“中”字第三訣即是一切恰到“好”處。

規模-不大不小

資產-不輕不重

服務-不多不少

模式-不中不外

創新-不急不緩

增長-不快不慢

品牌-不熱不冷

中是灰度、中是連接。

在我的視野里,能將“文化、戰略、業務、經營、品牌”踐行統一如此的企業,中持是絕對的佼佼者。

這種戰略素養和執行力為其構建了遒勁有力的根系,使貌相低調無華的它煥發著清翠、繁茂的創新枝葉。

從區域到流域

早在概念廠之前、2008年甫一成立,中持就講述了一個行業至今流傳的好故事:“為中小城市實現環境夢”。這句slogan讀起來已不再新鮮,但背后高超的戰略水準依然讓人驚艷。

中小城市怎么了?

有實力,為什么要做選擇?有資源,為什么不先擴張?

農村包圍城市?避開擁擠賽道?

我來到了產業視角下的“大城市VS中小城市”。

個人思考,其核心區別在于所處政治、社會、商業環境的復雜細分,最終反映在公共管理界面上的資產稟賦——地方政府的責權背景、財政背景;經濟發展情況、工業布局情況;城市基礎設施現狀和規劃;統計年鑒、五年計劃、地方標準、執法難度等。

“大-中小”之間的這一類差異決定了“現狀和目標”間的差距,進而導引著企業資源的投入和能力模型的構建。

中小城市或工業新區的未來,是在公共服務中突顯“連接”作用,即特定區域內的網絡化特點——

規劃與建設運營之間;

工業與市政污染源之間;

城市與鄉村環境之間;

產業與社會服務之間;

本地化與專業化運營之間;

污水與其他環境服務之間;

資金供應與缺口之間。

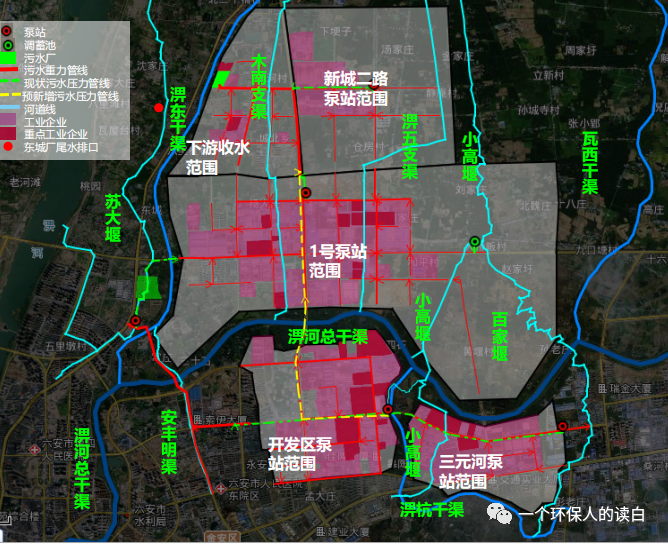

(圖片摘自中持公司資料:IES案例)

此段思考與“宜興”篇章幾乎一一對應,而中持的戰略起始要早到2008年,它難道是跑著迎接未來的?

2008年,公司成立;

2011年,公司戰略聚焦,提供中小城市水環境綜合服務;

2012年,創新IES工業園區整體服務商業模式,覆蓋園區污水產生、治理、到回歸水環境一體化全流程服務;

2014年,中持首次提出城鄉生態綜合體理念,并牽頭組織“概念廠”的落地建設;

2016年,開發區域有機廢棄物綜合解決方案;

2018年,提出環境大建設理念。

個人理解,這一路的發展脈絡,都只源于“中小城市”那一個戰略決策。

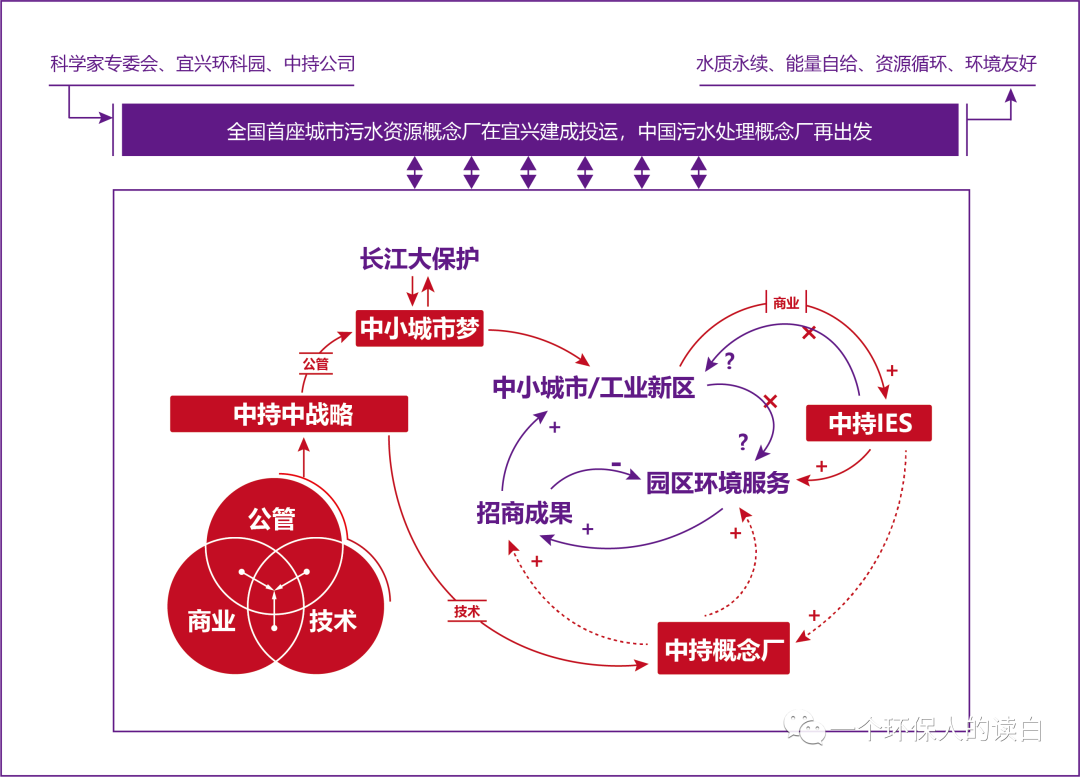

2021年,中持集團戰略南移,未來將擔當“長江大保護”的主力軍;從區域到流域,變化的是服務范圍、不變的是已打磨精致成熟的技術和商業模式。

“中小城市”“公共服務”的創新連接,將繼續作為“長江大保護”的思想基石。

公管-商業-技術

在中小城市和工業新區,由于招商/入駐工業企業的類型、數量、經營情況多變、善變,環境服務變成一件頗復雜的工作。政府/園區管理者頂層設計、前期規劃、建設監管、后期運營等統籌管理能力受到全方位考驗。

我所理解的中持IES商業模式,即是一個小型I方陣的意味,應不僅適用于工業園區,也可以作為區域或流域城市污染治理的模板。

它的“價值主張”呈現為區域公共服務(城市/園區)的軍師或管家特色。

即:頂替政府部門實施“統籌”工作,改變以往“被動服務”關系為“協助管控”關系,提供咨詢、設計、執行與管理等一站式綜合服務,以園區為例——

園區企業排污情況

園區管理情況現狀

企業排污管網和計量

企業排污行為和收費體系

園區管理信息化平臺

環保運營資產

再生資源管理等

我這里“公管-商業-技術”模型引自E20研究院薛濤院長,他用來分析洞察水務市場創新的底層邏輯。

我思考產業系統中能以一己之力進入三圈中心區域的企業實在少數,中持是最有代表的一個:

在公管圈,定義中小城市、獨創IES模式;

在商業圈,將企業做到相當的體量規模;

在技術圈,既能獲得國家科技獎、又能打造暢銷產品系列。

我所理解的“概念廠”等三大技術體系,是貫徹“公管”戰略、服務“商業”落地的一整套能力模型。

它并沒有偏愛哪項技術或產品,也未指定“四大追求”必須經由哪個技術才能實施;在某個地域、某個時間、某個需求中,何種技術最合適、便編織何種技術。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317