這是它們由“輔助者”向“策動者”成功切換的標志。

當然,我無意、也無力做這樣的溯源,因為過程而非結果更值得學習關注。已很顯然的是,科學家們正在全力改寫以往“學術資產”無用或為他用的固有結構,探尋主動的、有針對性的、可實踐的環保科學引領。

比如故事中曾多處提到的“循環”概念,雖然是在宏觀工程產品中展現的,卻需要經由微觀科學系統才能實現。

環保這門應用學科,在表層與其他系統間做融合很困難;但在底層,由自然科學架起系統與系統之間的循環連接非常自然。

比如氮、磷營養離子游走于工業、農業、服務業三大產業系統;又如碳的循環同時覆蓋電力、能源、化工、電子、制造幾乎全部的工業系統。

又如在微生物作用下的“有機-無機-單質”化合物循環,或如在熱力、壓力催化下的“固-液-氣”三相六變循環。

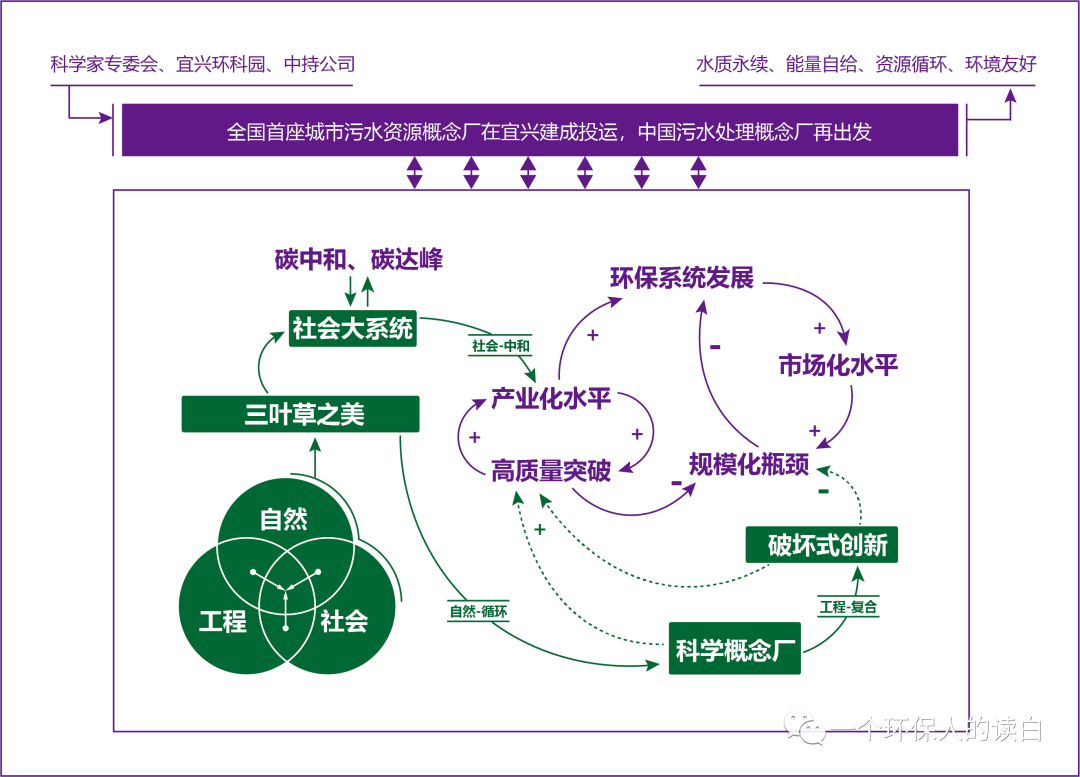

這自然科學層面的“循環”是三大子系統實現各自“循環”的最基礎,是完成每個涉及社會系統性融合課題的底層連接。

2.工程科學-復合連接

“工程、技術應用”是環保本然的學科邏輯,但現狀是,大多數工程技術都還沒有形成“效應”;更多還是由政策、模式、關系、價格等因素決定一套理念或一項技術“發展還是不發展”。

規模化積累是上一階段的主題,顯然即將遇到瓶頸。

下一階段“高質量”目標下,三個子系統中技術的“資產效應”都將逐漸顯現,既要求產業、公共服務系統實現自我“造血”——創新升級,更需要來自科研系統的“輸血”——產學研用。

而最佳契合點,個人認為是我從一些優秀案例中學習總結的“多學科復合”,那是“破壞式創新”經常發生的特征。

“宜興廠”中的“智慧-環保”、“材料-微生物”、“離心-沉降”,“耦合高級氧化”等復合技術與工藝,都是典型的示范。

我發覺類似的“復合式”成功實例大多都有天然的“學術”背景:一方面說明了“科學研究”在技術創新中的確定作用,一方面又看清,這些個案的成功很難由其他個體簡單復刻。

而“宜興廠”的“產-學-研-用”機制和形式,或許就是人們期待已久系統性“復合連接”的答案。

3.社會科學-中和連接

為實現“生態”目標,環保資產要融入整個社會系統而不能只留在末端。我借用雙碳領域的“中和”二字來表達這樣相似的一種連接。

循環-復合-中和:循環是乘法、復合是加法、中和是除法;循環就像生物演化、復合好比物理改性、中和類似化學燃燒。

比如讓污水廠與雙碳做“中和”,絕不能僅僅理解為節能省電,更不是在池子上裝塊光伏作“概念”,而是發電、熱泵、堆肥等與其他產業系統連接而形成“總”中和。

又可如“宜興廠”第三葉的設置,讓環保資產與科學普及、濕地公園、服務場所、健身步道、教育基地、城市會客廳等其他公共服務系統連接而做“全”中和。

這是另一種意義的“資源化”。

僅有依靠本學科知識技術的普及是不夠的,需要管理學、經濟學、傳播學等社會學學科的深度融合。

科學家專委會將上述三個連接的探索集中示范在了宜興廠中,但只是階段性的成果、還有很多工作要做。

比如,排放標準和技術路線雖有超前引領的動機,但成本結構、評價體系、穩定情況是否也隨著“連接”的改變而完成了系統性優化?

進一步,超高標準意味著相對成本的劇烈升高,一方面很期待由科學研究系統推動顛覆性技術的涌現;同時更現實的是普及一個具有底層科學依據、又能簡單應用的“總生態效益”計算體系。

在這種體系里,財務僅僅是成本的一種表現而已,還要結合碳、氮磷、能源、資源等效益,還要納入老百姓的感知。

三、環境產業系統——中持中戰略

我總結前兩位系統的流派風格:一個“超”現實、一個“超現實”。

在三大子系統中,“產業”本身即是“連接者”角色,這要求它既能高屋建瓴、又要腳踏實地;短了任何一端都無法完成任務,要么空乏創新力、要么徒剩想象力。

相信自2014年即關注概念廠的學習者很多像我一樣,有關于那過于超前引領的構想能否落地的疑慮。

作為壓軸環節,中持公司的出場讓人頓感踏實無比。

在“宜興廠”故事中,它是“護航者”角色,負責規劃設計、要素集成、建設制造、服務維護,提供踏實可靠的技術落地能力。

我從這家公司的品牌中讀到一個“中”字,個人理解是其企業文化的源泉。

“中正于所行之道,持久于所務之業”(官方語)

它竟如此特別,在近乎完全西式的商業環境中走出了“中庸”國風。

有趣的是,我讀中持企業戰略,恰也在個“中”字,便私自給它取名叫“中戰略”;當然這個“中”,引自“中持”的“中”,也自“中庸”之“中”。

“中”字第一訣是業務全能、多元。

中持的全能和其他相似規模級別的企業多有不同,在扎實的橫向延伸下,還積極挖掘了產業鏈縱深上的堅實壁壘,是典型的網狀業務戰略。

在E20環境平臺所劃分的IABCD五個產業方陣中,除了B(區域水司)之外,中持一司身兼四角——

I 方陣:參與大股東長江大保護業務

A方陣:中持投資運營業務

C方陣:中持技術方案業務

D方陣:中持智能裝備業務

“全能”是為了盡量完整地響應客戶訴求,“多元”是為了更加持久地實現自我價值,但“完整、持久”不等于“品質”,于是全能之下,需要有選擇、有針對的戰術戰法。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317