碧水源募集的資金主要用于加大研發投入和擴大膜組器生產基地。上市將使碧水源有能力對抗GE、西門子兩大巨頭,并能打入海外市場。

其實在上市前,碧水源已經贏在商務在競爭中占據上風。2009年,碧水源在膜生物反應器領域占有國內市場60%以上的份額,而GE、西門子兩大巨頭還未及其零頭。

碧水源上市后,結束了它之前無外力加持的純自然野蠻生長,中國市場上MBR的諸神之戰迎來了階段性的結局:碧水源在MBR工藝技術、膜組器設備技術和膜材料制造技術三大關鍵領域的自主研發提高了MBR的性價比,實現了對GE、西門子等巨頭的逆襲。“資本驅動、政策借力,市場模式創新”是碧水源實現這個逆襲的三大法寶,而且環環相扣節奏緊湊,薛濤在上述咨詢項目的對標研究中,為GE的時任副董事長John Rice提供了這樣的總結性結論。

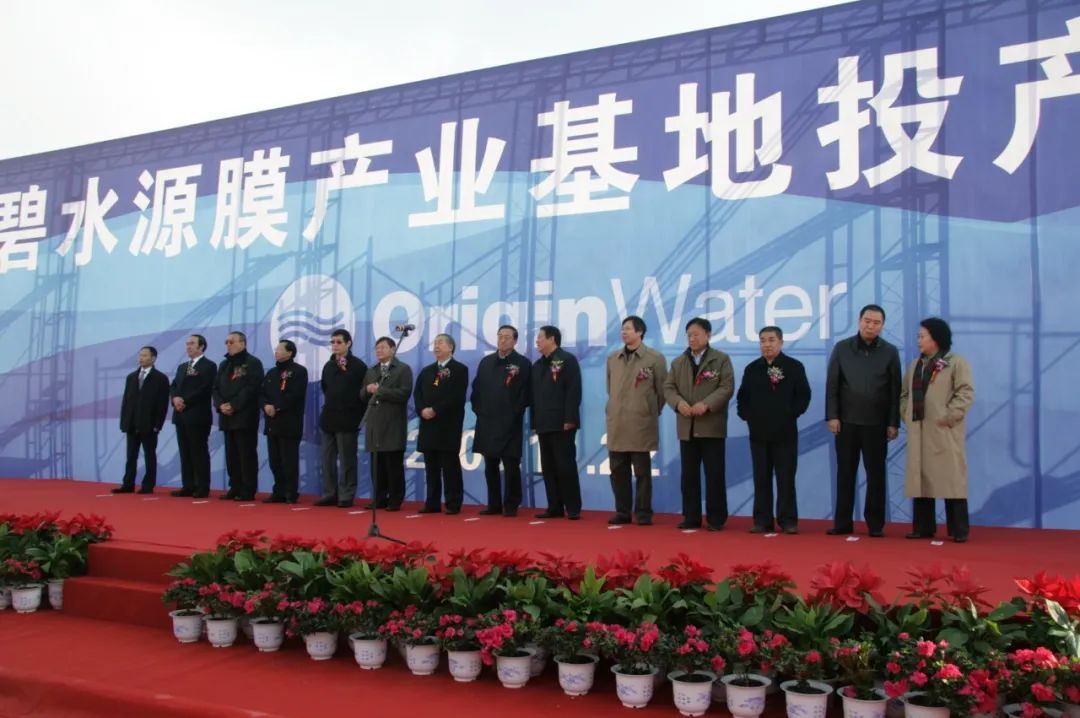

2008年11月,碧水源膜產業基地投產

膜絲生產車間

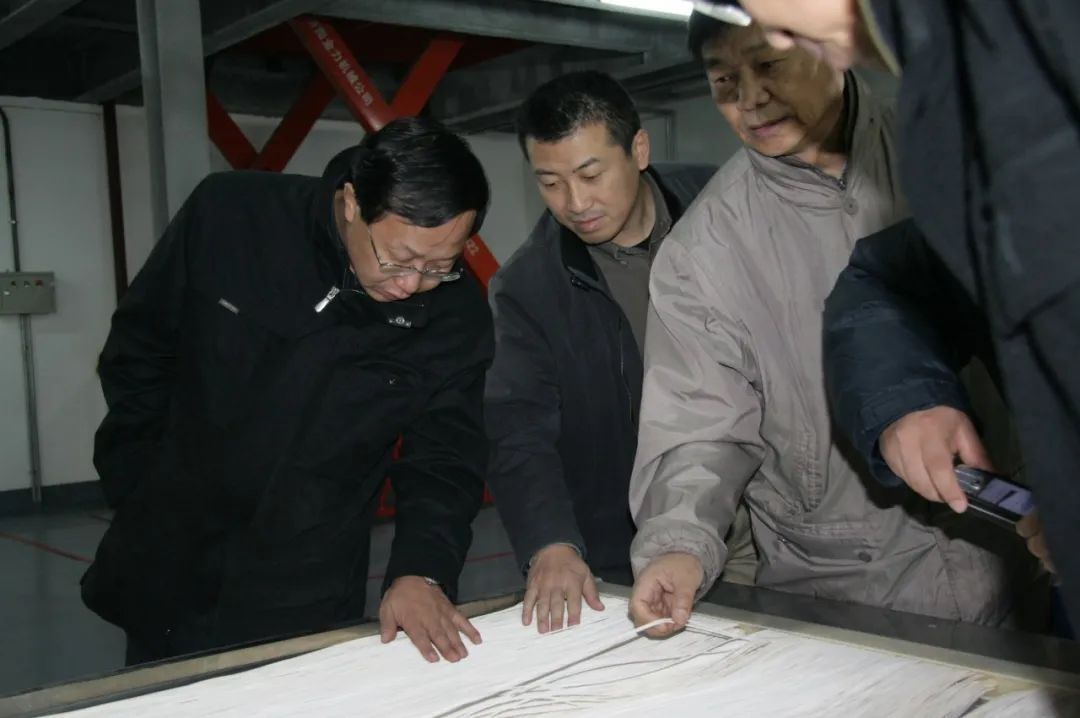

行業人士查看膜絲

03奧運之戰

2008年北京奧運會,我國為了將自己最好的一面展現給世界,大興土木建造場館,同時也會把家里打掃干凈,用好酒好菜認真招待客人。新華社此前曾報道,申奧成功,北京市將另外拿出二百億用于治理污染、改進基礎設施和修建比賽場館。

奧運項目一度是GE、西門子、碧水源等競爭的重點。

2001年,碧水源成立,2002年,膜生物反應器產業化獲國家創新資金立項,同年中標國家大劇院水處理工程,2003年,完成我國關于膜生物反應器的技術標準,并頒布執行。

據伴隨文劍平創業的何愿平回憶,直至2006年,碧水源的日子仍甚是艱苦:在北京西四環的四季青地區租了四間房,用著三條腿的辦公桌,二十幾位志同道合的伙伴常常一人頂十人使。

過年的時候公司開茶話會,就向別的單位借一間稍大點的會議室,買點花生、瓜子,大家坐在一起講講公司現在的困難、未來的出路;結束后再找個小飯館吃一頓。所有人的月工資都是3600元,一年苦干到頭,沒有假期也沒有獎金,靠的就是大家想做一番事業的熱情和沖勁。

但事后看,2005、2006年正是碧水源的轉折之年,所有的艱難都是黎明前的黑暗。

碧水源在市場上尋找機會的同時不忘“教育同行”。它的工程技術人員經常在中國水網發表專業論文,并在論壇上和同行交流。但它屢次“挨罵”,MBR也被認為是不接地氣,不適合中國國情。這也是2006年前后的事。文劍平還為此曾專門請中國水網記者去他的辦公室,以一口濃厚的湘音,講述他的MBR夢想,認為行業和網友的責罵需要科普糾正。

2005年前,碧水源為社區、寫字樓等做了不少項目,但很多都收不到錢。能保證及時的銷售回款,是碧水源愿意與政府合作的原因之一(誰能想到十多年后,政府也開始拖欠了),所以,單純從商業角度來看,進軍市政污水處理也是一個必然選項。

2005年,此前名不見經傳的碧水源,中標萬噸級以上規模的MBR污水資源化工程——北京密云再生水廠(4.5萬噸/天),同時成為2008北京奧運指定水處理技術提供單位。

看起來是一鳴驚人,但走到這一步,碧水源也經歷了幾年歷程,并非一擊必殺、華麗奪標,主要還是靠此前的業績積累,最后終于鞏固了地盤。

MBR在當時的污水處理領域是一個比較窄的技術路線,在我國大干快上的污水處理投資建設時代,并不是主流模式,不太受待見。

更鮮有人敢將造價上億元的項目交給注冊資金只有兩百萬元的碧水源。“這是一項替代技術,市場非常大,只要量上去了價格自然就下來。”為了擴大“膜”技術的使用量,文劍平四處接活,但大多是一些幾百、幾千噸的中小項目。

“一定要接到一個對水處理要求極高的上萬噸的大項目作為切入口。”為了突破最艱難的一步,不服氣的文劍平削尖了腦袋到處打探。終于,他迎來了最重要的節點——北京密云再生水廠。

對于水處理,密云相關部門有自己的小算盤:“我們花上億元治水,可治好的水都流到別處去了,對密云有什么好處呢?”心領神會的文劍平提出一個誘人的方案——密云可以把治好的水攔截起來,兩邊做成水景觀,促進兩岸的房地產發展。這恰好撓到了密云相關部門的癢處。憑著這套“打法”,文劍平陸續打通順義等北京區縣水利部門的任督二脈。

密云這個MBR樣板工程,從爭取北京市政府的項目立項、評估到論證就歷時了一年多,政府的小心翼翼不無道理,因為在當時,全世界都還沒有這樣大級別的項目先例;更讓政府部門擔憂的是,密云是北京水源地之一,萬一失敗的話,可能面臨極為嚴重的污染后果。慶幸的是,北京市政府“只做再生水廠,不建污水處理廠”的觀念和創新理念正與碧水源的項目宗旨相符合,在技術獲得政府方面認可后,項目得以啟動。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317