結合對行業的深入觀察和理解,E20研究院認為碳減排需要從三個維度進行系統考量:政策強度、跟蹤評價、國際認可。三個維度必須同時滿足,某個領域的碳減排工作才能有效推動;如果三角缺一甚至缺二,就會造成碳減排推進過程緩慢,這也正是當前很多細分領域面臨困境的原因。其一,政策強度,只有當政策的發起方以及政策規定本身足夠嚴格、清晰的時候,碳減排才有充分的約束力;其二,跟蹤評價,比如,業內有一個一直在討論的話題,說污泥做成肥料回歸土壤應該能實現碳減排,因為理論上土壤的有機質得到了增加,植物也獲得了養分,但其實整個過程涉及很多的細分領域和不同的學科,目前尚未開發出相應的碳核算的方法學,給跟蹤評價帶來了困難;其三,國際認可,像過去CDM機制很火的時候,當時國內很多有碳交易價格的產品在國際上都能得到快速推進,所以,如果我們自己開發的技術和模式在國際上沒有成為主流,就會限制它的商業價值和應用前景。

碳減排三角的思路在珠海水控集團王杭州總的發言中也有所呼應(相關閱讀:請到中國水網查看:“雙碳”背景下,供水企業綠色低碳發展的途徑)。對于供水行業來說,安全一定是首要考慮的因素,這是和污水處理等其他行業不一樣的地方,任何碳減排路徑的引入,不能對供水安全帶來不確定性的影響;其次,簡單,管理、評估、或者選擇技術方向的選擇上相對簡易、明了;再次,能實現較好的減碳效果。顯然,在當前的條件下,三者同時達到非常困難。例如,現在很多在設備選型時傾向于選擇流量和揚程偏大的水泵,用這個三角就能很好的解釋原因,一方面基于對安全的考慮,另一方面可能是由于采購流程相對簡單,由此帶來了對低碳的犧牲。如果既要安全、又要減排,那它的管理一定是復雜的。因此,想要同時實現“安全-簡單-減排”三角,還需要從系統的升級、管理的迭代、智能的應用等多方面持續發力。

下面,我們展開探討一下碳減排三角在供水領域中的具體體現和面臨的挑戰,對應三角中“兩兩交集,但另一要素無法滿足”的情形。

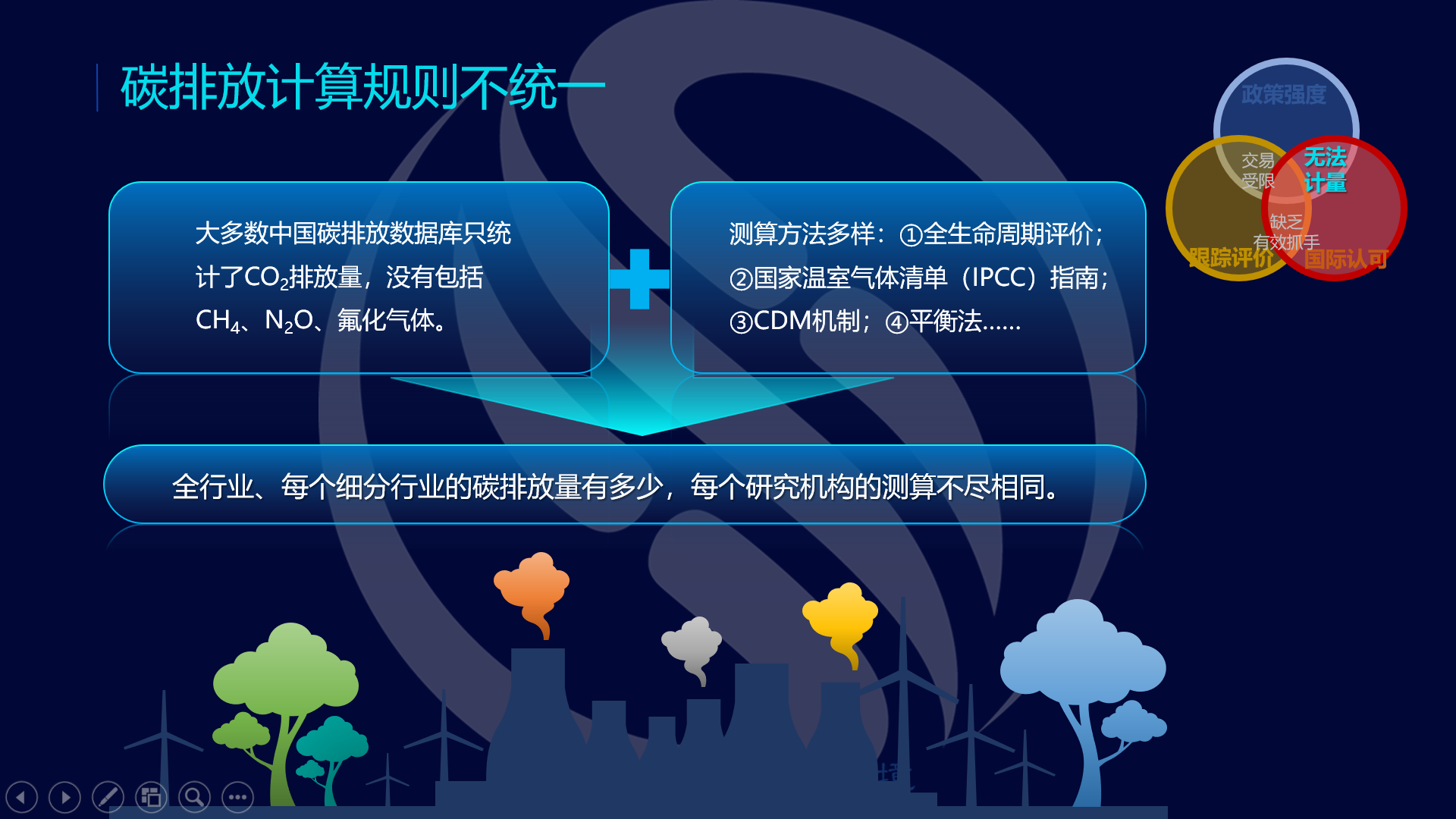

首先,碳排放計算規則不統一。當前,大多數中國碳排放數據庫只統計了CO2排放量,沒有包括CH4、N2O、氟化氣體,使得碳排放的計算并不全面。同時,碳排放的測算方法有很多種,①全生命周期評價法、②國家溫室氣體清單(IPCC)指南;③CDM機制;④平衡法……每種方法各有優劣。因此,全行業、每個細分行業的碳排放量究竟有多少,每個研究機構的測算都不盡相同,而這些底層的數據不詳和測算邏輯不清、邊界不明,制約了碳指標的形成和交易,使碳減排變成了“鏡花水月”。

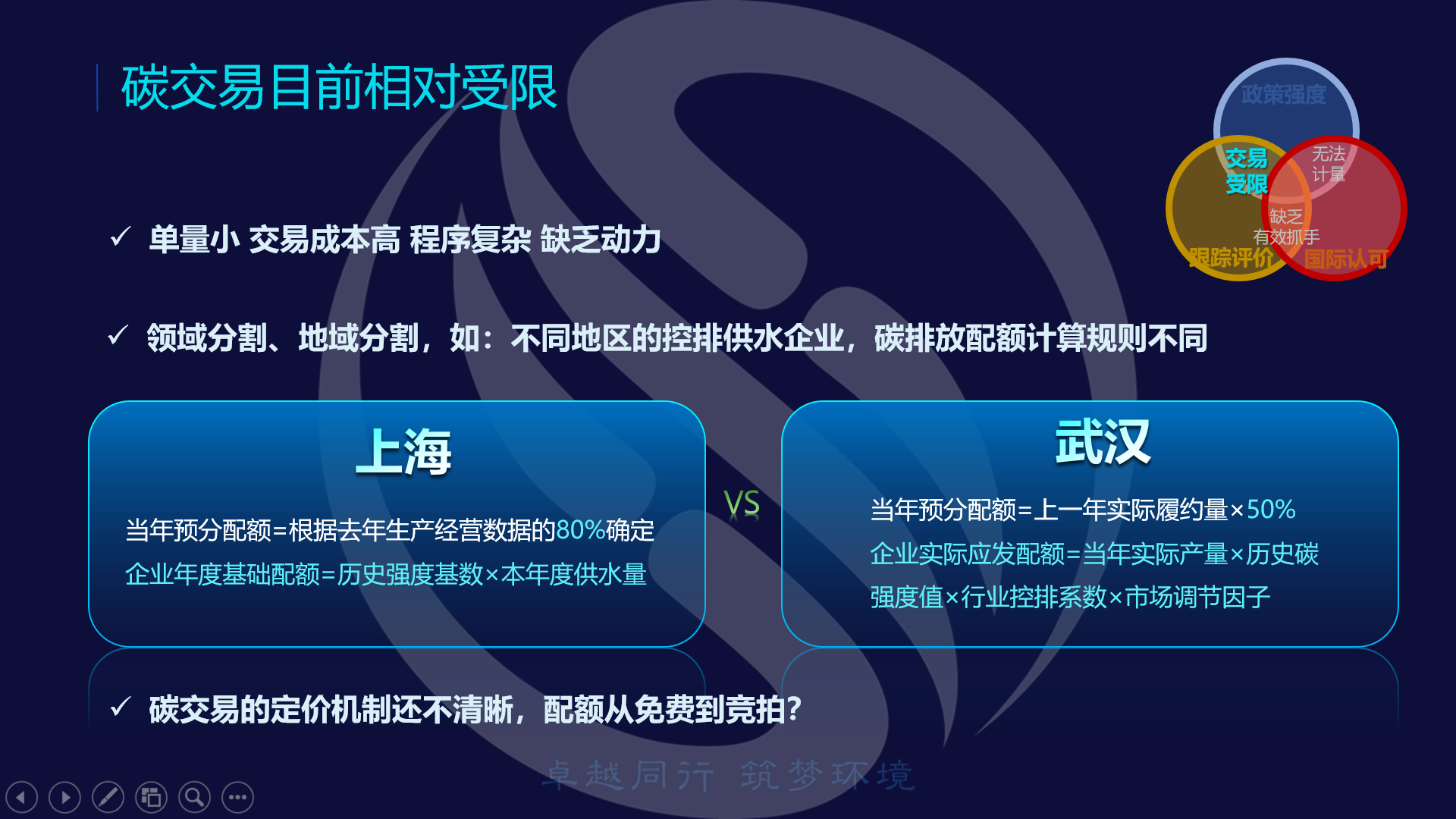

其次,碳交易目前處于相對受限的狀態。一方面,很多供水(以及水務環保)業務中單體項目的碳排放量太小、太分散,碳交易的開發收益較低,對應的程序卻相對繁瑣,折算下來碳交易的成本較高,導致市場上缺乏快速推進的動力。另一方面,當前的碳交易還處于試點探索階段,存在領域分割和地域分割的現象,也就限制了交易的范圍和規模。例如,不同地區被納入控排名單的供水企業,它們碳排放配額的算法不同,圖中以上海和武漢為例進行說明。此外,碳排放和碳交易的定價機制還不完善。在起始階段,大家都認為應該是免費的配額發放給企業,隨著時間的推進和減碳的深入,當市場運行機制更加健全之后,可能會走向競拍的模式。當然,這些都需要一個發展過程。

第三,現有降碳政策的力度還不充足,沒有形成剛性的要求和約束。展開來說,目前的各項政策并未對碳排放量進行限制,或者給出直接的減碳指標,比如近期下發的《城鄉建設領域碳達峰實施方案》(建標〔2022〕53號),對于供排水、污水處理、生活垃圾處理領域的目標任務均是通過提高基礎設施運行效率、減少浪費、提升資源重復利用率的角度來體現的,還未轉化成對減碳的強制性要求,也沒有對技術方向的選擇提供一些指引和參考。預計還需要一定的時間讓政策制定者接收到產業的反饋。隨著高耗能行業低碳轉型的有序推動,水務環保產業的碳減排也將逐漸被提上議事日程。水務環保單體項目的碳排放量雖小,但項目數量多,加起來具有一定的影響作用,適合政府有關部門從整體層面對行業制定統一的監管要求,對其碳排放量和能源消耗進行約束,以加速推動本行業碳減排的落地進程。

03控碳路徑與措施詳解

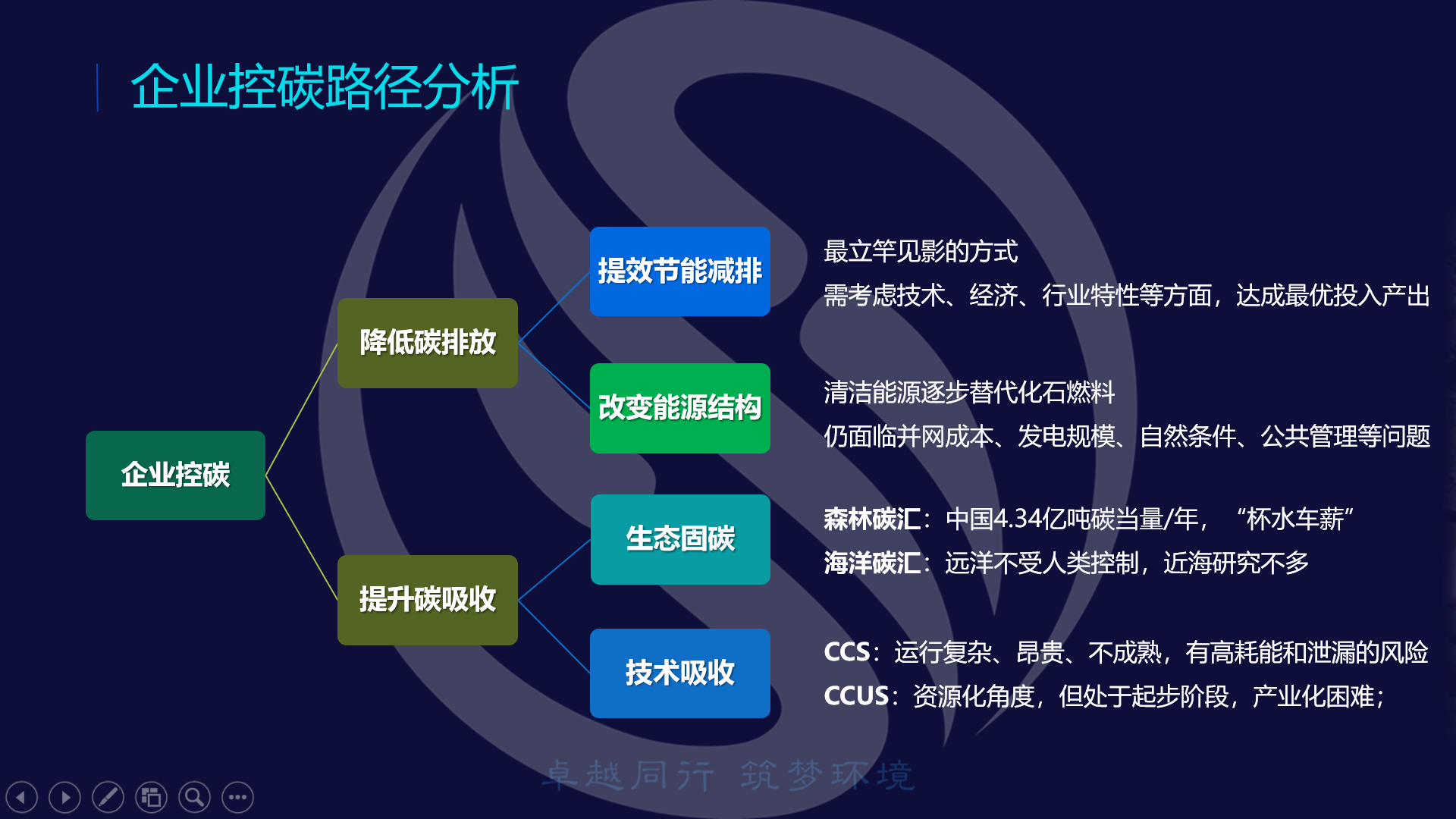

E20供水研究中心認為,從邏輯上分析,企業控碳的路徑不外乎2×2四種,首先第一層,兩種選擇:降低碳排放或者提升碳吸收,再分別演化出第二層:①提效節能減排、②改變能源結構、③生態固碳、④技術吸收四種方式。在落地實踐中,企業控碳需要找到“突破點”和“切入點”,而現有的能源結構變化需要時間的積累,這就決定了“提效節能減排”是企業控碳最常見、最容易實現、最立竿見影的方式。但也需要綜合考慮技術、經濟、行業特性等多方面的問題,從而達成最優的投入產出比。近些年,可再生能源對化石燃料的替代性不斷增加,相信在未來,隨著清潔能源面臨的挑戰(公共管理、自然條件、發電規模、并網成本等)逐步被解決,能源結構變革對控碳的貢獻度會大幅提升。生態固碳方面,森林碳匯對于碳排放總量來說是遠遠不夠的,好比“杯水車薪”,目前只能作為一種補充手段;而海洋碳匯,人類對它的認知還比較有限。技術固碳方面,比如碳捕獲、封存技術(CCS)以及碳捕獲、利用與封存技術(CCUS)都還有各自的局限性,有待進一步研發和孵化。

回到開篇威立雅零碳供水的案例,其實就是通過前三條路徑實現的:降低能耗藥耗、清潔能源替代、植樹造林補充。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317