那么,技術型企業的困局根源在哪里?傅濤分析,困境分為以下幾個方面。

一是模式困境。大部分技術型公司的主流模式是EPC,少量是“EPC+O”模式。受制于設計規范,技術必須要通過設計院、工程總包商、業主的認可,才可以使用。新技術還要有案例,沒有案例設計師不敢用。標準沒寫進去,也做不了。把新技術寫入工程的招投標文件中,有圍標嫌疑,不寫進去,新技術又推廣不出去。以上種種都倒逼新技術必須“成熟”。

二是技術內涵。比如活性污泥法是已有百年歷史的開源技術,沒有技術門檻。技術型環境企業只能做工程和投資,靠勤奮、靠壓價、靠墊資。規模越大,墊資越多,愈演愈烈。

三是產業性質。環境工藝技術公司的本質是專業包工頭,就像工人在用戶家里生產,做的是“專業包工”。水務行業像是一個做散裝與拼裝的行業,大部分水務企業不是在賣產品,而是在做工程,做項目,99%的技術型公司是奔著項目和工程來的。因此,價值交換的載體不是產品,而是工程和項目。這就很容易理解為什么現在有幾十家工程性央企的涌入,會首選環境領域,因為環境產業根本沒有技術門檻。“央企的資金實力強,可以墊資,技術型企業只能做二包工頭、三包工頭,但是他們又號稱自己是技術型公司,所以環境產業是一個很可悲的行業。”

工程化和項目化帶來的產業困境是什么?

其一,店大欺客。水務行業門檻低,同業多,競爭激烈。墊資加大,賬期加長,應收賬款越做越多,越對技術成果缺乏敬畏。是不是本來就沒有值得敬畏的技術?本來有一點,但是無法持續進行下去,因為將資金墊進去搞研發,項目連成本都收不回來,工資都發不了,這就會導致研發折戟。

其二,雙塔效應。20年前,傅濤曾提到“產業化鴻溝”一詞。鴻溝的一頭是科技界,尤其是高校,另一頭是產業界。科技界與產業界相互站臺,卻無法聯手。大量科技研究單位迷戀于國家科技投入,困于工藝探索,終于示范工程。企業受制于短期項目,自嗨于淺層技術復制。滿墻的專利,卻保護不了知識產權。

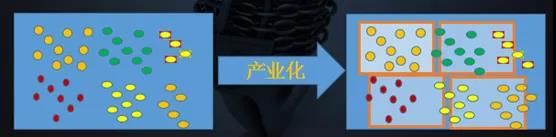

其三,創新束縛。標準化保障了穩定和質量,但是不是也束縛了創新?而標準化的成效取決于產業化的程度。如果沒有完成產業化,直接進入標準化,也能保證質量,但是會束縛創新,沒辦法放開手腳。

其四,技術企業被迫轉型。個別技術公司好不容易跨過中等收入陷阱,上了市成為領跑的技術專業公司,但依然被迫轉型,因為他們沒有解決對工程化的根本依賴。為了做大必須并購,從而跌進投資的陷阱,跌進墊資的陷阱,難以實現持續技術投入。其實,他們最終實現了控制權的轉移,根本不再是技術公司。純國有企業應該做國家命脈的事,專注資產、資源、資本,民營企業應該在“專精特新”上去發展,這是分跑道的。

其五,質量和工期。無論衣服還是汽車,最高端和最低端的一定是定制的,高端汽車是定制的,農民自己做的衣服也是定制的。中間的部分應該是工業化、產業化,最經濟的一定是工業化生產的。如果把所有的東西都定制化,就會造成成本過高。所以環保行業的報價很貴,比很多行業的產業化要貴。另外,質量不穩定,不是所有的設計師都是大師水平的。資源浪費嚴重,造成工期延長和不低碳的結果。

同時,我們還面臨新的危機。首先,建設高峰已過,新項目變少。其次,支付能力變差,經濟增速降低,政府支付能力下降,又必須給下游的設備公司付錢,工程公司夾在中間,被兩頭擠壓,需要墊付大量的資金。第三,利潤變低,依靠工程利潤,被上下游擠壓,只剩下應收賬款。

技術產品化水平是產業化水平的標志

那么,水務行業的高質量發展路徑在哪里?傅濤指出,行業缺乏的不是工程,不是項目,而是產品。技術產品化水平是產業化水平的標志,產業化是橫在技術領域和產業領域的鴻溝,這個鴻溝需要用技術的產品化來填平,必須在產品上謀出路。

什么是產品?產品是價值交換的標的物,為特定用戶的特定場景而打造。產品有以下幾個特點:

第一,標的。產品是明確的交付標的,有名稱有品牌有定位。很多技術型公司只有技術公司的名稱,沒有產品的名稱。

第二,客戶。要有特定客戶和特定場景,不是被動而寬泛的工程招投標。

第三,定價。產品是以客戶價值定價的,以差異性定價的,不是以成本核價。

第四,交付。交付要有明確的交付時點,不是漫長而彈性的現場加工。

什么是技術產品?有特色技術所支撐的產品,我們稱之為技術產品。技術產品有以下特征:

技術內涵:圍繞產品迭代升級,有持續的技術研發。基于產品的研發和基于項目的研發不同,基于項目的研發是提供解決方案,研發時間很短。基于產品的研發是永續的,產品從第一代開始,不斷迭代升級。產業化程度高的產品,研發周期都是瞄著產品來的。如果我們把科研都做成了示范項目導向,是很可悲的。遺憾的是,水務行業大部分的研發都是項目導向,不是客戶導向,這造成了大量國家資金的浪費。

服務標準:產品標準一定是服務標準和使用標準,不是工程和制造標準。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317