“對于供水企業而言,其盈利點將更多地轉向特種用水和非居民用水方面。對于主要以提供居民用水為主的企業有負面影響,盈利會減小,對于主要以提供特種用水和非居民用水為主的企業而言會有正面影響,利潤會增加。”

當然,傅濤也表示,這只是發改委下發的《意見》,沒有明確原來的《辦法》就此作廢,之后應該會盡快制定實施細則,“必須要像油價一樣建立合理的、及時的聯動機制,及時合理的調節機制,這樣對整個行業是很大的利好。”

全面推進非居民用水超定額累進加價制度

《意見》還提及,全面推行城鎮非居民用水超定額累進加價制度。對標先進企業,科學制定用水定額并動態調整,合理確定分檔水量和加價標準,2020年底前要全面落實到位。缺水地區要從緊制定或修訂用水定額,提高加價標準,充分反映水資源稀缺程度。對“兩高一剩”(高耗能、高污染、產能嚴重過剩)等行業實行更高的加價標準,加快淘汰落后產能,促進產業結構轉型升級。

目前,非居民用水占全國城鎮供水總量的比例約50%。此舉有利于提高非居民用戶節水意識,引導非居民用戶,特別是高耗水行業和用水大戶節水,充分發揮價格機制在水資源配置中的調節作用,對促進水資源可持續利用和城鎮節水減排,推動供給側結構性改革,推進綠色發展具有十分重要的意義。

其實在去年10月,國家發改委聯合住房城鄉建設部發布了《關于加快建立健全城鎮非居民用水超定額累進加價制度的指導意見》(發改價格〔2017〕1792號)。1792號文件對用水定額、分檔水量、加價標準、加價項目、計費周期等內容給出更具體的指導。如各地可選用國家分行業取用水定額標準,也可結合當地非居民用戶的生產、經營用水實際情況,制定嚴于國家標準的分行業用水定額;原則上水量分檔不少于三檔,二檔水價加價標準不低于0.5倍,三檔水價加價標準不低于1倍,具體分檔水量和加價標準由各地自行確定;非居民用水超定額累進加價原則上僅為自來水價加價,不包含水資源費、污水處理費和各種附加。

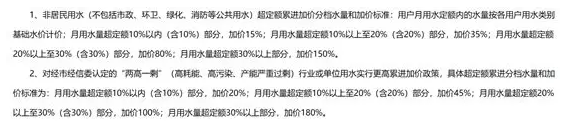

近年來,一些地方結合實際,出臺了非居民用水超定額累進加價政策,如福州市(其分檔水量和加價標準見下圖),取得了一定成效。

另外,《意見》中還提到:按照與自來水保持競爭優勢的原則確定再生水價格,推動園林綠化、道路清掃、消防等公共領域使用再生水。“與自來水保持競爭優勢的原則”就表明再生水價格低于自來水價格,但其實不能過低,需要達到一個平衡,即保證生產再生水的企業也有一定的利潤空間。

價格機制離不開健全的成本監審

水價動態調整機制的建立,需要充分反映供水成本,很重要的前提條件就是健全成本監審。2010年國家發改委印發的《城市供水定價成本監審辦法(試行)》,為城市的供水成本監審工作提供了大方向的指導。但8年過去,該文件依然處于試行階段,對一些具體的成本項目測算還存在不足;且技術條件、用工方式發生很大的變化,《成本監審辦法》需要國家層面的更新和進一步的完善。

2017年11月,國家發改委發布《關于進一步加強壟斷行業價格監管的意見》(發改價格規〔2017〕1554號)。1554號文件指出,健全壟斷行業成本監審規則,明確壟斷行業定價成本構成和具體審核標準,特別是細化職工薪酬、折舊費、漏損率等約束性指標;扎實開展壟斷行業成本監審,合理歸集、分攤和核算成本,嚴格核減不應計入定價成本的費用,強化成本約束。供水行業作為自然壟斷行業,其成本中的職工薪酬、漏損率折算、管網建設費用、新建水源地投資等一直備受公眾關注,也很容易引起爭議。成本監審的科學性和公信力,將直接決定水價定價的可信度。

E20提倡鼓勵引入第三方參與監審,提高成本監審效率。目前我國對企業成本的監管是企業個體層面上的,尚缺乏一套有效的評價系統來測算整個行業的平均成本。當然,由于各地的發展水平不同,一些關聯因素難以進行統一的比較,某些企業和地方政府不愿意進行全面的公開。盡管存在一定的地區特殊性,但供水領域中成本的大部分環節都是可以統計分析的。如果能借成本公開的機會,充分收集、歸納數據,建立一套基于供水成本的績效管理體系,對行業長遠的良性發展有舉足輕重的作用。

加強供水企業成本的常態化監審,讓水價成本及時得到社會全方位的監督,需要政府部門、供水企業和第三方的共同努力。

成本公開的透明化

水價改革應是全方位的,在建立水價動態調整機制的同時,不能囿于“漲水價”,更需要改革供水企業的管理機制,強化供水企業成本控制,提升供水效率,健全供水企業信息披露機制,促進水價成本公開透明,以防將水價改革異化為單純的“漲價”。

在2010年初,國家發改委就供水成本公開向社會征求意見。水價成本在何時公開,以怎樣的形式公開,公開到什么程度,這些問題受到行業內外的廣泛關注。由于我國各地區經濟發展不平衡,不同地區供水企業供水規模、水源水質、管理水平、各項技術指標差異較大。如何制定一個科學合理、公眾能接收的成本公開方案,是水價改革中的一個難題。

《意見》出臺后,E20·供水聯盟也對地方供水企業進行了調研。受訪企業表示,943號文的精神令供水行業受到鼓舞,理論上提高了供水企業的利潤空間,有助于供水企業的良性發展。有了價格的指揮棒,政府購買服務產品向購買服務提供商轉移,行業可借勢做大而做強。在技術研發、人才培養和系統化解決問題上會取得更大提升。但是,具體的執行還有待觀察,落地也有一定的時間。有聯盟單位建議,在價格調整暫時不能到位時,政府應給供水企業合理的補貼,以彌補目前多數供水企業自籌資金進行管網建設和新水源地開發而帶來的債務負擔。

《意見》就像給日益艱難的供水企業服下一顆速效救心丸。但從動態價格機制的探索,到成本監審和成本公開,再到企業內部的管理提升和體制改革,由表及里,由淺入深,每一環都是癥結所在。E20·供水聯盟也一直倡導供水企業要自強不息,提升運營效率,增加與社會、與公眾的有效溝通,滿足新時代下人民日益增長的對優質水和優質服務的需求。這才是供水行業“救心丸”的內核。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317