第三,將補償資金轉化為技術或產業項目形成造血機能與自我發展機制。

生態價值核算是通向“綠金之道”的橋梁

王金南表示,綠水青山要守住,金山銀山要建設。兩者之間的關系,一個是環境,一個是發展。

生態補償是“綠水青山”保護者與“金山銀山”受益者之間的利益調配機制,生態補償機制是一種生態資源環境價值“市場化”的公共制度安排,通過對生態利益的重新分配,建立了社會經濟發展和環境資源保護之間的矛盾協調機制。

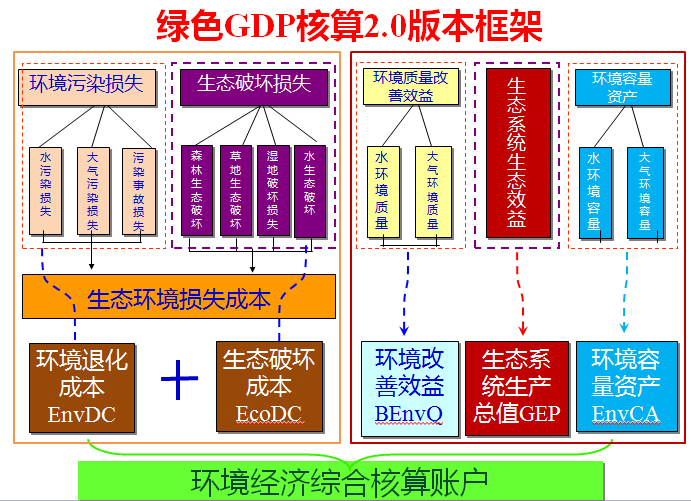

在綠色GDP核算2.0版本框架中,生態系統生產總值(GEP)是其中一項重要內容。GEP是評估生態系統對人類福祉貢獻的重要指標,是生態系統產品價值、調節服務價值和文化服務價值的總和,是與GDP相關的生態系統服務流量的價值核算。對于生態系統生產總值的核算,目前很多國內研究機構都在積極推進。

GEP核算主要包括三個方面:生態系統產品價值、生態系統調節服務價值以及生態文化服務價值。根據環境保護部環境規劃院的核算,2015年我國生態系統生產總值(GEP)核算結果是72.81萬億元,是2015年GDP的1.007倍。

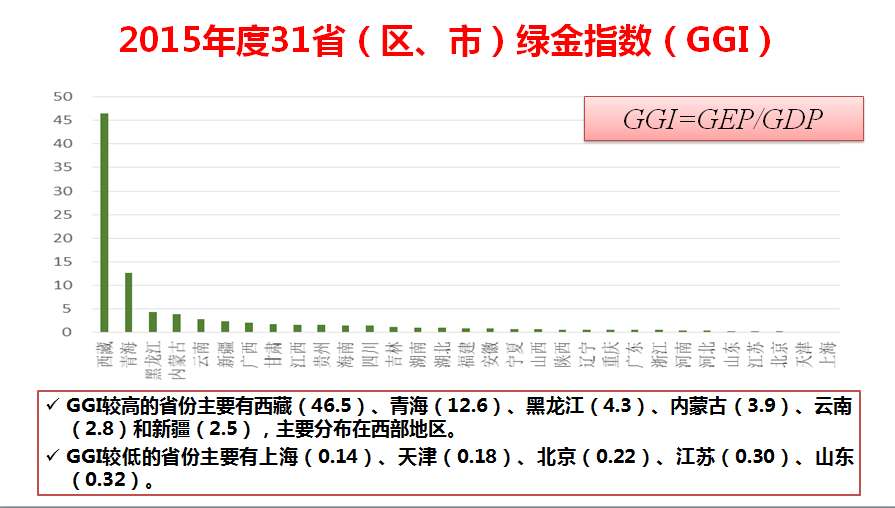

2015年GEP分省核算結果顯示,全國生態系統生產總值較高的省份分別為華北地區的內蒙古,東北地區的黑龍江,青藏高原的西藏,西南地區的四川和華南地區的廣東省。西南地區的云南,華南地區的廣西、江西,華中地區的湖南、湖北,青藏高原的青海生態系統生產總值也較高。西北地區的寧夏,華北的北京、天津和山西,華東地區的上海、華南地區的海南等省市的生產總值相對較低。GEP總值較高省份中,濕地、森林提供的生態價值總值和單位面積生態價值都相對較高。

新安江生態補償的“中國模式”

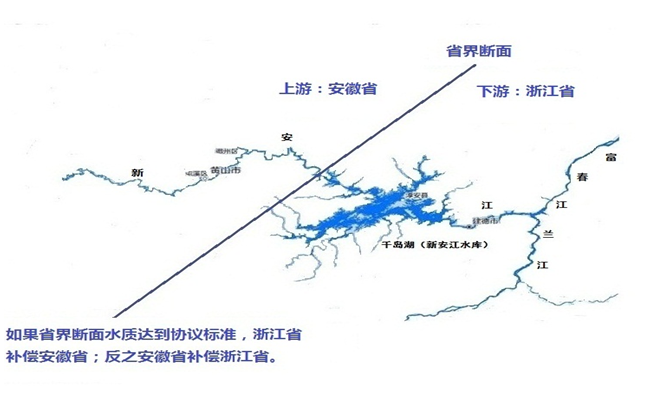

王金南強調,新安江流域水環境補償試點是實現我國跨省流域橫向生態補償的首次實踐,是生態文明體制和制度改革的重大實踐。新安江流域水環境補償發展歷程大致可分為醞釀、準備與實施三個階段,其中,2012-2014年為試點實施的第一輪,2015-2017年為試點實施的第二輪。

王金南表示,與首輪試點相比,第二輪試點突出了“雙提高”。一是資金補助標準的提高,二是水質考核標準的提高。新安江水環境補償實施以來取得了階段性的成果:

其一,環境效益。2012-2016年,省界街口斷面水質均滿足補償要求;新安江流域上游水質穩中趨好;下游千島湖水質保持為優,營養狀態指數呈下降趨勢。

其二,經濟效益。結合生態補償機制試點,倒逼產業轉型,構筑綠色產業體系,實現綠色生態與綠色發展的和諧統一;成立綠色發展基金,發揮了中央“種子資金”引導和放大效應。

其三,社會效益。新安江流域首輪試點績效得到國家有關部委充分肯定;試點工作入選2015年中央改革辦評選的全國十大改革案例;得到央視、人民日報、新華社、經濟日報等主流媒體深入報道并予以高度評價;流域內廣大干部群眾的生態環保意識不斷增強。

其四,制度效益。上游地區建立了一套較為完整的工作機制,包括綜合協調、垃圾兌換超市、斷面水質考核、創新資金投入、項目管護機制等,為建立可復制、可推廣的生態補償制度積累了經驗。

針對新安江流域水環境補償試點的未來發展和推進,王金南認為,首先要繼續完善和加強生態補償制度頂層設計。包括法律保障、部門協作、資金支持、機制跟進、技術支撐等方面。引導生態保護補償由單一性要素補償向基于區域主體功能定位的綜合性補償轉變,確保被補償區域生態產品產出能力持續增強,以生態保護補償助推生態建設、環境綜合治理,形成與生態建設和環境綜合治理的良性互動,確保“綠水青山”盡快轉化為“金山銀山”,有效促進人與自然和諧發展。

其次,要進一步健全新安江補償長效機制。建立常態化生態補償機制,將新安江生態補償試點作為常態化機制固化下來;開展多元化生態補償方式,構建“黃杭生態文明創建共同體”;創新綠色產業投融資機制,上下游通過共建新安江綠色產業基金、PPP基金、融資貼息等多種方式,撬動更多的社會資本參與新安江環境保護和生態建設。

第三,努力建設流域生態補償的“中國模式”。首先,擴大補償資金使用范圍,明確資金規模,增加對企業、漁民、林農、生態移民等生態保護者直接補償,解決部分生態移民、環境質量維護和監管日常運營資金的問題。其次,開展生態系統價值核算,合理評估新安江流域生態系統生產價值,并以此為基礎研究建立基于價值核算的生態補償機制。再有,引領流域生態補償的國際實踐。與國際組織、研究機構和非政府組織合作,構建“中國模式”,進一步強化生態補償的市場化進程,讓新安江生態補償建設成為國際范例。

(以上內容根據王金南院長現場發言整理,未經本人審閱)

編輯:李曉佳

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317