時間: 2018-12-27 14:44

來源:

作者: 王凱軍

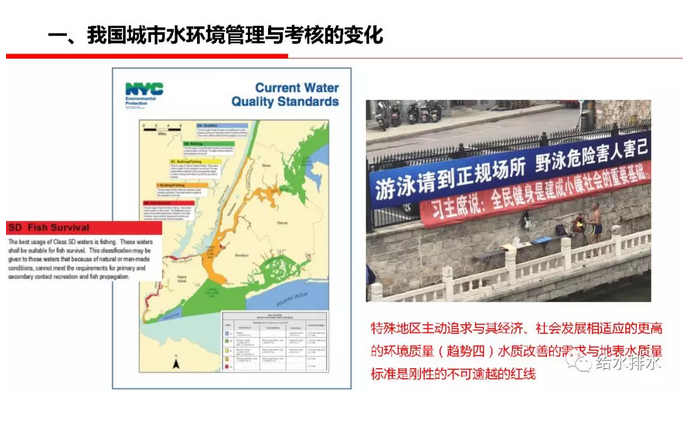

1我國城市水環境管理與考核方式的變化

我國面臨城市水環境管理重大戰略轉折期,王凱軍教授認為其具體表現為四大趨勢:一是從追求工程結果到關注工程效果的轉變,即從重點污染源檢測轉變到檢測河流斷面;二是主控污染物類型從過去主要關注有機污染物轉變為關注氮、磷等營養元素控制;三是從點源控制到面源控制的轉變,水污染控制主戰場將由點源控制轉向流域綜合整治;四是從被動防治到主動修復的轉變。這是最為重要的轉變,由被動防治轉變為主動生態修復和建設,特別是特殊地區主動追求與其經濟、社會發展相適應的更高的環境質量。

在北方缺水城市,排放標準與地表水質量之間存在著巨大的差距。新的“水污染防治法”規定了省、市、縣、鄉要建立河長制,習總書記在2017年新年賀詞中也提到每條河流都要有新的河長,加上湖長制的公布,導致了城市水環境管理從追求建設結果到關注環境質量效果轉變。

北京采用了準IV類水的標準后,北京、天津、合肥、太湖、浙江以及四川的兩江流域等越來越多的地方政府也加入了這個行列。王凱軍教授說,特殊地區主動追求與其經濟、社會發展相適應的更高的環境質量將成為一種趨勢,為什么不斷有地方政府加入到提標的行列中?這是法律賦予地方政府的責任和義務!今后,加入的地方政府肯定會越來越多。水質改善的需求與地表水質量的標準是剛性的、不可逾越的紅線。

他還通過一張圖來展示紐約市地表水質量標準的劃分,其中最差的水體標準,也是要求魚類可以生存,事實上美國1973年頒布的清潔水法有兩條最基本的原則是可游、可漁,而隨著我國不斷改變水環境的質量,我國人民也應該有權利且也應該追求更高的水環境質量。

與2007對比,2017年北京出境斷面的COD和氨氮顯著降低。其中,COD已經基本達到了IV類水標準,氨氮差距還很大。據水務部門預測,除去雨水對北運河水質的短期影響,全部采用工藝和工程措施,三年內可達到“水十條”中氨氮等于4的考核目標。

通過對北運河模擬發現,一場25毫米的降雨將會導致北運河水質20天達不到地表水的標準。雨水截流、濕地處理等雖然能明顯抑制污染物,河流仍會有10天左右達不到地表水的質量標準。從而可以看出主控污染物由有機污染控制為主轉變為氮、磷營養元素控制成為主要趨勢。這也進一步說明了今后相當長時期內,城市面源污染控制是今后的重點方向之一。

2我國現有排水體制與水環境目標管理的不適應性

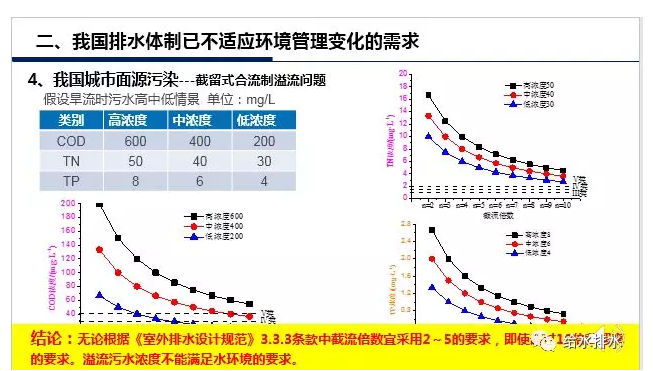

《室外排水設計規范》(2016年版)中鼓勵分流制,在截流制里也鼓勵截流式,基本不鼓勵合流制。而我國現階段的排水體制遺留了大量截留式的合流制。王凱軍教授分析,合流制的主導思想是“截”,以控制徑流總量為目標,各國的徑流截留率一般在80-95%;而截留式合流制雖名曰“截”其實質是“排”,只以能截留的n倍為目標。

近20年前北建工的車武教授就對初期雨水污染進行了研究。從分析數據可以看出,初期雨水的濃度甚至高于污水的濃度,而相當時長的降雨時間后,排放雨水濃度仍然不能滿足水環境的要求。

國外一般是采用合流制,雨季流量是旱季流量的3-5倍。合流制溢流污水(控制污染物一般是大腸桿菌或懸浮物)一般采用幾種形式處理:一是一級或一級強化處理,在生化段旁路直接排河;二是建立存儲池先截留,雨后再到污水處理廠處理;三是單獨建立一級或強化一級處理。

我國的截留式合流制溢流污染問題究竟有多大?按濃度大小將之分為三個等級,并指出十倍的雨水跟污水混合后其濃度仍然高于現在的地表水水環境質量標準。

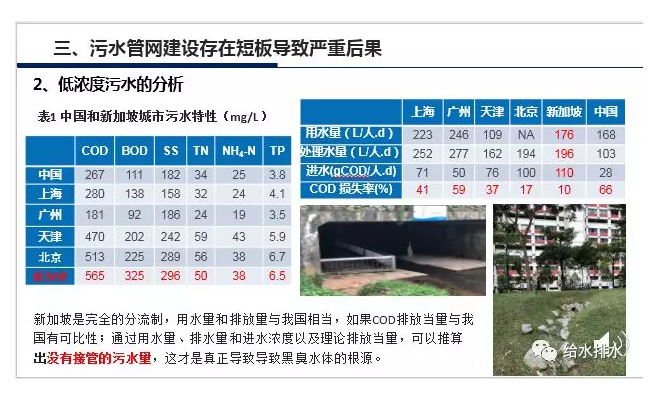

3污水管網建設存在短板并導致嚴重后果

全國幾個重點城市的污水濃度,并與雨污分流比較徹底的國家——新加坡進行對比,通過用水量、處理水量、人口排污當量和進水濃度分析發現,上海、廣州的COD有40%-60%損失,新加坡損失只有10%,北京則與新加坡相當,而全國整體污水濃度損失將近70%。這些損失事實上是截污不完全,是造成黑臭水體的主要原因。

我國的管網存在重大問題,通過全國監督性檢查各流域污水處理廠進水濃度情況對比發現,全國4000多個污水處理廠中COD低于150mg/L的占到50%以上。這種情況下,按水量區分,如果一個城市的污水處理廠收集的水量遠遠低于其用水量,說明其管道建設是不充分的;如果水量和用水量相當卻濃度又低,說明其有一半以上的污水沒有收集,同時管道滲漏嚴重;如果水量超過了用水量,則說明管道破損嚴重,地下水滲入,且還有一部分污水量沒有收集到。

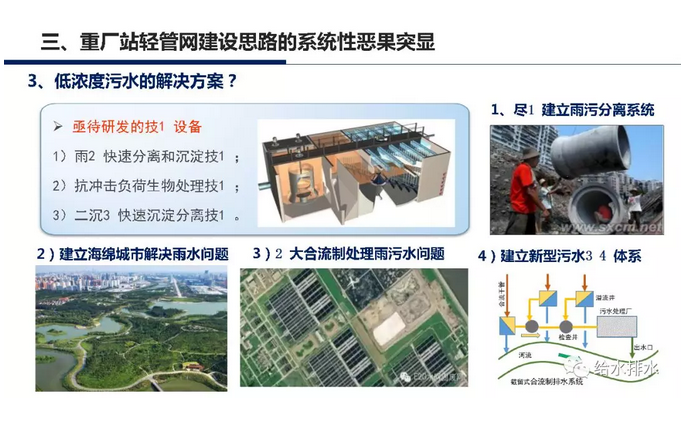

王凱軍教授說,針對低濃度污水現在有四種可能的解決方案:一是盡快建立雨污分流系統;二是建立海綿城市解決雨水問題;三是擴大合流制處理雨污水問題;四是建立新型污水排放體系。通過對全國管網建設情況數據統計發現,2017年形成管網55萬公里,固定資產在10-15萬億之間,而全國建設有污水處理廠將近5000多座,日處理量不到一噸,總資產不到1萬億。由此可見,建分流制和建污水處理廠的投資比例達10:1以上。因此,他指出現在一些城區已經很發達了,再建設分流制管網投資太大。

編輯: 趙凡