時間: 2024-07-16 10:06

來源: 中國水網

作者: 王凱軍

3月29日,清華大學環境學院教授、國家環境保護技術管理與評估工程技術中心主任王凱軍在“2024(第二十二屆)水業戰略論壇”上,以“存量時代水務行業創新發展的路線圖”為題作了主題發言。王凱軍表示,當前,水務行業在多重壓力的疊加下正面臨“至暗時刻”,并且已由“大建設時代”進入“過量時代”。

王凱軍

水務行業進入“至暗時刻”

王凱軍對當前的行業形勢進行了深入的分析,他指出,在多重壓力的疊加下,水務行業正面臨著前所未有的挑戰,可謂是迎來了“至暗時刻”。

一是中國基本建設時期已經過去,國家基礎設施投資基本已經完成,但卻產生了嚴重的產業和人員過剩。房地產行業:空置率12.1%,全球第二,部分城市高達20%;高鐵:營業里程4.5萬公里,穩居世界首位;比爾蓋茨在他微博里曾說過,中國三年水泥的消耗量是美國100年所消耗的總和。

二是環境大建設時期已經結束。2015年我國大氣污染治理設施建設就已經基本結束,火電建設快速發展,多年脫硫裝機總量全球第一,大氣污染治理行業趨于飽和,近年來,菲達、龍凈等企業都開始紛紛轉型;2010年左右,我國污水處理能力已超污水排放量;2021年城鎮垃圾焚燒處理能力達到89萬噸/日,已超前完成2025年規劃目標。

三是央企紛紛入局環保行業,瓜分環保市場。2015年前后,建筑央企紛紛開啟環保領域業務,擠壓市場,成為產業主力。僅以國資委最新公布的97家企業名單來看,在2023年前11個月,有58家中標生態環保相關項目,項目平均中標金額1.8億元,是市場所有項目平均中標金額的3.6倍。

進入環保領域的央企(部分)

四是國內外大形勢下經濟走入下行期。2018年開始,環保行業接連遇挫,在國家大規模清理PPP、金融領域去杠桿強監管兩座大山下,市場融資環境持續收緊。同時,在三年疫情影響下,政府支付能力變差。2022年水業十大影響力企業資產收益率(ROA):3.2%(A股均值)<3.76%(人民銀行2月份金融統計數據);3.5%(港股均值)<5.5%(美元)。2022年水業十大影響力企業應收帳款/企業營收:81.8%(A股均值);66.5%(港股均值)。

王凱軍認為,在水務行業發展中主要缺少兩個重要的因素,一個是像李嘉誠那樣可以適時進退、實施全球布局的企業家;另一個是行業缺乏必要的保護,沒有技術門檻。同時,王凱軍也呼吁水務行業要做好頂層研究和設計。

“存量時代”下水務行業的發展路徑

王凱軍表示,既然水務行業“大建設時代”已經完成,那么水務行業就已經進入了“存量時代”,環保產業也由過去的技術驅動轉向了現在的產品驅動,而未來的新水務將由場景驅動。

問題是,在存量時代下,水務行業要如何進行創新發展及場景驅動?王凱軍從三個方面進行了分享:

一、存量時代就是對現有技術和材料的極限應用。馬斯克曾在他的自傳中提到了“白癡指數”:一個產品的成本如果高于它的基本材料成本,那么這個多余的成本就被視為一種“白癡稅”。馬斯克認為,如果一個產品的“白癡指數”很高,就可以通過更有效率的制造技術,來大幅降低產品成本。例如,馬斯克的星箭就是不銹鋼做的,極大的削減了制造成本。

二、存量時代三個可能盈利的機會。1、節能降耗---降本運營,滿負荷水廠降50%成本,增加50%利潤;2、原位倍增---增量運營,現有設施增加100%運營負荷,同樣提高100%利潤,特別是現在污水進水濃度持續走低,大部分地區是設計負荷的50-60%,未來,隨著污水進水濃度的持續提高,在行業補短板之后,將會迎來存量時代的機會窗口;3、資源全回收,包括熱電回收、營養物回收、水資源回收,增加200%利潤,實現起來比較困難,因為隨著功能增加,工藝線性堆積,卻不能改變基于以能源消滅能源、成本增加、系統穩定性降低的本質。

三、顛覆性創新途徑—污水處理的平臺技術。通過創新,實現從原有的模式,完全蛻變為一種全新的模式和全新的價值鏈。比如,在發動機平臺上,產生了奔馳、寶馬、豐田等一些非常偉大的公司,只盯住這一個平臺,可能中國永遠沒有機會突圍。然而,當我們將發動機平臺轉向電動汽車平臺時,就有了比亞迪、小鵬、小米、理想等中國車企的機會,所以改變平臺是非常重要的,不同的平臺依賴完全不同的創新技術也產生不同的公司,只有新的平臺才能徹底改變行業發展的技術途徑。

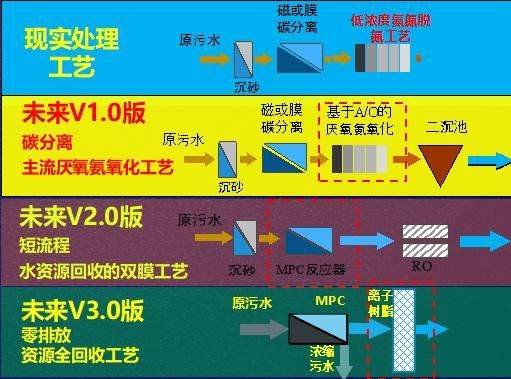

王凱軍認為,作為污水處理的平臺,活性污泥已經沿用至今,并且產生了SBR、CAS、AAO等眾多技術,在這個平臺上不可能再產生顛覆性技術,只有換一個平臺才有新的機會,而這個平臺便是膜濃縮平臺。

膜濃縮采用膜直接過濾污水,出水沒有SS并且COD極低(<30mg/L);濃縮和去除了大部分COD和TP(>90%),僅僅NH4-N保持在出水中。此外,經過王凱軍及其團隊多年的探索和實踐,該平臺還可跟電化學技術、離子交換的技術、反滲透的技術、藻類技術、甚至傳統的厭氧技術相結合,不僅為我國水務行業下一步的發展創造了無數的可能性,也為我國水務企業的發展開辟了更加廣闊的發展空間。

編輯: 李丹