時間: 2021-09-06 15:51

來源: 綠茵陳

作者: 王凱軍

經典的污泥干化-焚燒廠的焚燒爐一般采用流化床焚燒爐,以前的工程公司采用兩套熱交換系統和一套惰性氣體補充系統,一套熱導油換熱系統,一套蒸汽換熱系統,現在一般至少需要一個蒸汽預熱交換系統。這套系統的運行復雜程度與燃煤發電系統是一樣的,所以工廠需要較高技術水平的操作人員,并且需要總工程師,需要一群大學生。

但噴霧干燥套系統,采用直接干燥,設備和系統簡單,噴霧干燥系統除了回流的熱風之外,補熱裝置是一個熱風爐,即一個去掉鍋的爐子,采用各種燃料燃燒后熱量隨熱風帶入系統,操作只需要一個燒鍋爐一樣持證上崗的農民工。與標準的污泥干化-焚燒相比,原理和操作要簡單便捷得多。

應該說,噴霧干燥-焚燒技術的最大特點是具有非常突出的簡潔性。這與我們在工業廢水或城市污水處理領域的重大發明和發現的原則是一致的,好的發明一定是簡單的。

但是,很多人對于國外技術迷信的癥結在于,認為西方各國最后呈現給我們的技術,首先是先進技術,可能人家是試驗了各種技術可能性后得出的唯一結論,所以我國就應該按照這個思路來做。事實上大多數情況不是這樣,在技術發展過程中往往不是最好的技術占據最大市場份額。

其實這么多年以來,從污水到污泥,推任何一個國產技術都非常困難,對國產技術、國產項目的不認可,與對國外技術的推崇一樣,在設計院里是根深蒂固,而主流市場的話語權卻掌握在市政院的手里。而市政院的話語權又受到國外公司深深的影響,最終就成了是國外技術占據主要市場。

所以,我深深地感到總書記的金句發人深省,振聾發聵:我們在發展上,不能用別人的昨天來裝扮自己的明天,要把關鍵技術掌握在自己手里,創新、創新、再創新!

第二難是對技術的偏見根深蒂固。在一個時期內,污泥焚燒幾乎是我一個人的戰場:大部分專家建議我國應該以土地利用為主,并且引用大量美國、加拿大和部分歐洲國家的例子講這些國家的農用比例,我也不厭其煩地講“農用堆肥大部分是一定發展時期的存量,發展趨勢要看增量”的道理。

我分析了美國、日本和我國的農業生產方式、結構。日本是一個典型的例子,由于經濟發達、人口眾多、土地資源緊張,所以以焚燒資源利用為主。在我國的長三角、珠三角、京津冀地域,經濟發達、人口密集,土地資源緊張,污泥焚燒成為主流技術也是發展過程的自然選擇。

我們國家污泥焚燒幾乎像生活垃圾焚燒處理一樣被“妖魔化”。科學上清楚、應用上成熟的技術在我國為何面臨如此尷尬的局面?

總的來看,國人對于污泥干化焚燒的誤解,主要體現在如下三個方面:一是認為污泥干化焚燒是一種高能耗工藝。但國際上污泥焚燒能量可以達到自給,而從噸泥的能耗上看,污泥焚燒工藝(~100kW/t)與堆肥工藝(>100kW/t)也相當。另外,堆肥后續需要考慮儲存、運輸等能耗,焚燒則可以實現徹底處理處置;二是認為污泥焚燒是一種高碳排放工藝。有人說污泥焚燒會產生大量的溫室氣體,這種說法也是不對的,因為污泥中的碳屬于中性碳源,不會增加大氣中的溫室氣體;三是認為污泥焚燒特性與垃圾相同,都是二噁英排放源。其實,污泥排放二噁英遠遠低于垃圾排放的二噁英。

我無數次在會議上反復給大家說明這些問題,但是大多數人視而不見,直接選擇忽略。所以,我在一次演講時引用《孟子》中的一段話:“夫人必自侮,而后人侮之;家必自毀,而后人毀之;國必自伐,而后人伐之。”污泥處理處置問題在我國一直沒有得到解決,在某種程度上是業界專家自己造成的苦果,堆肥專家不只說堆肥的好處,還要說焚燒是二噁英排放,厭氧的專家則又會說堆肥的缺點。大家不是想著把蛋糕做大,而僅僅局限自己的一片小天地,導致了目前污泥處理處置的窘境。

第三難才是技術開發難,開發與眾不同的新技術更難。我想,這個局面并不是某幾個人或幾個單位的局限性造成的,這應當是屬于時代的“公地悲劇”,是一種涉及個人利益與公共利益對資源分配有所沖突的社會陷阱。如亞里斯多德所言:“那由最大人數所共享的事物,卻只得到最少的照顧”。

記得我第一次接觸干化-焚燒技術是在日本參觀污泥干化焚燒廠,我看后直覺這在本質上是一個復雜的化工技術,類似發電廠的配置,投資百億級別,密密麻麻的管道。我當時就想,這個太復雜,我一輩子也做不了,也不會去這么做。

幾年后,一旦我有機會從事污泥焚燒的時候,我首先就放棄了傳統的、所謂主流的流化床焚燒技術。而從別的技術思路切入,去找簡單的方法。有了初步想法,才有了不需要高級工程師、只需要農民工持證上崗的污泥噴霧干燥工藝。

以干化-焚燒技術為例,流化床可能最適合煤的燃燒形式,但是不一定適合污泥焚燒,但是,世界上幾乎所有焚燒技術都是從煤的焚燒開始的,所以搞污泥焚燒國外自然從流化床開始。

如果研究污泥干燥技術發展史,可以看到,人們不幸地首選了與污泥類似形狀的巧克力干燥技術,沒有選擇咖啡粉的干燥技術,這樣便與另一條思路錯過。所以,對一個行業、對一個技術認真研究、獨立思考非常重要,怎么說都不過分。所以要提出一個具有顛覆性的工藝,用中國工程院前院長徐匡迪院士的話,“顛覆性技術,這種創新在目前的行政審批和評審制度下,是難以實現的。”

人們習慣在現有的技術路線上打轉轉,形成了路徑依賴的舒適區。

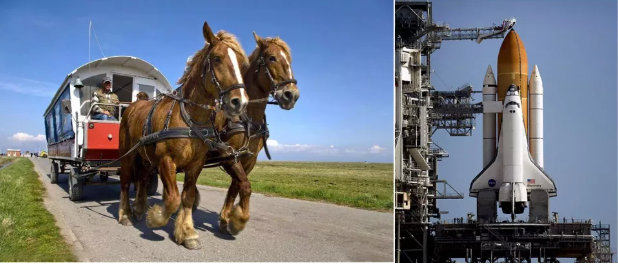

大家可能很難想象世界上最先進的航天飛機的大小,是兩千年前兩匹戰馬的屁股寬度來決定的。

這是因為火箭推進器要用火車從工廠運到發射點,路上要通過隧道,隧道的寬度只比火車軌道的寬度寬了一點點。美國鐵軌之間的距離是英國的鐵路標準,因為美國的鐵路最早是由英國人設計建造的。

馬屁股決定航天飛機的寬度

英國鐵路是建電車的人設計的,最先造電車的人以前是造馬車的。而他們是用馬車的輪寬做標準。馬車輪寬是古羅馬人定的,為什么這么定呢?原因很簡單,這是兩匹拉戰車的馬的屁股的寬度。

編輯: 趙凡