時間: 2019-12-09 15:51

來源: 中國固廢網

作者: 左健

當今的日本擁有充實的固廢處理和回收利用體系,但曾經也面臨與其他國家相同的垃圾難題。我國目前處于經濟高速發展階段,在產生端,大量的生活垃圾和工業廢棄物逐年增長。在處置端,面臨著填埋場剩余容量告急,垃圾焚燒、有機垃圾處理等能力不足的實際情況。我們的鄰居日本,在上世紀八九十年代通過法律體系和硬件設施的不斷完善,穩步構建循環型社會的經驗有許多可借鑒之處。在中國各城市如火如荼推動垃圾分類之際,筆者精選了日本環境省2012年發布的《日本廢棄物處理的歷史和現狀》,將報告的主要內容摘譯出來分享給大家,為中國固廢管理體系建設提供一些建議。

此報告的翻譯者為左健博士,左健既了解中國環保產業,又在日本長期做過環保的研究,現在在湖南大學公管學院深入研究環保領域的公共管理問題,本文是她在中日環境管理機制和產業比較方面,將在E20水網固廢網陸續發表的系列文章第一篇,另外,左健將在12月19日的固廢戰略論壇上進行主題發言,敬請關注。

筆者語:當今的日本擁有充實的固廢處理和回收利用體系,但曾經也面臨與發展中國家相同的課題。在中國各城市如火如荼展開垃圾分類之際,筆者精選了日本環境省2012年發布的《日本廢棄物處理的歷史和現狀》,將報告的主要內容摘譯出來分享給大家。

就筆者而言:

1)包括垃圾分類和資源回收利用的循環型社會的創建不是短時間努力可以實現的,是需要法律體系和硬件設施的不斷完善,并互為支撐來逐步實現的;

2)現有的垃圾分類方法需要考慮已有設施的有效利用和合理處置,因此各地的分類方法可以有所不同;

3)未來的生活垃圾組分會隨著經濟增長及生活習慣的改變而變化,因此未來的垃圾分類方法是可以調整的;

4)可回收物的回收利用需要易辨識和易再生兩個基本原則,日本針對環境友好產品,在設計、制造過程和標識方面的法規建設的經驗值得借鑒;

5)長期設置回收中心(對大件垃圾進行維修、展示和供給,提供閑置品交換信息),3R意識的養成應根植于居民生活中,這一方面日本經驗值得學習。

總而言之,城市垃圾處理處置是一個系統工程,垃圾分類作為一個重要環節,牽一發而動全身,相關政策和規劃的制定,需要系統最優、全生命周期合理、軟硬件可配合的三大維度來綜合考量。

日本固廢管理的三大階段

針對隨時代而變化的固廢問題,日本通過不斷的立法和修訂,以及與地方政府、民間企業和居民的合作,一步步推進固廢的妥善處理和資源的有效利用,穩步構建循環型社會。以下就日本從近代化以來至今的固廢問題和解決對策,從1)始于戰后的公共衛生改善、2)始于60年代的公害對策和環境保護、以及3)始于80年底的循環型社會構建的三個時代進行說明。

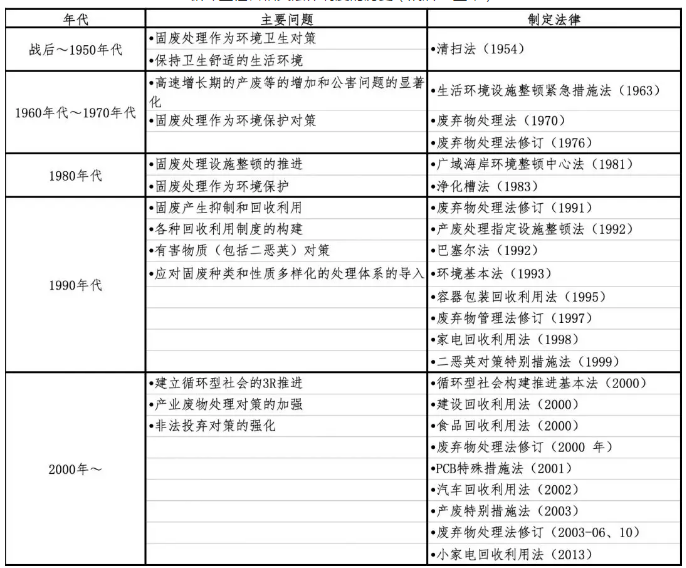

循環型社會相關法律制度的歷史(戰后—至今)

改善公共衛生的時代

1.近代化以后的狀況(1800年代后半—1900年代前半)

當時國情:

近代化前后的垃圾收集和處理由產生者自行處理,或由民間固廢處理企業進行收集和分類后,出售有價物品以獲利。固廢處理企業經常將垃圾倒在路邊和空地上,并以不衛生的狀態存放,導致蚊蠅滋生、各種傳染病流行。因此,保持街道清潔、改善公共衛生成為當時的重要議題。

解決措施:

1900年為了改善公共衛生,日本頒布了《污物掃除法》,建立了由市鎮村政府負責固廢收集和處理,對垃圾處理業者進行管理的行政制度。關于固廢處理方法,雖然表述為“盡可能焚燒處理”,但由于焚燒設施并不常見,大部分固廢只是在堆積到一定程度后被引火焚燒掉。

2.戰后(1945-1950年代)

當時國情:

戰后,隨著日本經濟發展和城市人口的集中,城市垃圾量迅速增加急需應對。當時,大量固廢被倒入河流和海洋,或在野外堆積,導致蚊蠅滋生和傳染病傳播的擴大等公共衛生問題。此外,從每座房屋由人力收集垃圾的方式,已無法應對迅速增加的固廢排放;同時,由于人力小車到轉運汽車的裝卸作業在街道上進行,存在垃圾遺撒的公共衛生問題。當時的垃圾清掃雖然已由市鎮村行政當局負責,但與國家、縣(市的上級行政單位)和居民之間的協調并不充分。隨著城市垃圾問題的日益嚴重,垃圾清運的行政改革勢在必行。

圖1 從每座房屋收集垃圾的人力推車

收集到的垃圾被裝卸至汽車上,轉運至焚燒場或填埋場

圖2 垃圾運輸船

圖3 東京灣的夢之島垃圾填埋場

大多數垃圾沒有被焚燒或覆土處理,導致發酵氣體自燃、臭氣和蚊蠅滋生問題

解決措施:

1954年,日本頒布了《清掃法》,建立了一個各主體(國家、地方政府和公民)分工明確又相配合的行政管理架構。在原有市政村行政機構負責垃圾收集和處理的基礎上,新增了國家和都道府縣(市政村的上級行政機構)提供財政和技術援助,居民配合進行垃圾收集和處理的規定。

1964年,為了促進生活環境設施建設的快速、有計劃實施,日本頒布了包含《生活環境設施整頓五年計劃》的《生活環境設施整頓緊急措法》。確立了垃圾焚燒處理的設施建設方針,促進了各城市垃圾焚燒設施的導入。為了提高垃圾收運的高效和衛生化,通過地方政府和民間企業的協同作業推動了“垃圾收運機械化”。

編輯: 趙凡