當前科技創新領域的第一話題已經從“數字化”轉變為“人工智能”。 ChatGPT給C端應用場景帶來豐富的應用經驗及成果,大量人工智能應用不斷涌現賦能千行百業。

“對于供水行業來說,是否已經找到了適合的應用場景?AI大模型是否能直接用于水廠工藝控制,達到權衡訓練維護與收益成本?”上海昊滄系統控制技術有限責任公司總經理譚持程在2024(第九屆)供水高峰論壇上提出。

上海昊滄在智慧水務領域深耕近二十年,在歷屆供水高峰論壇上多次為分享水務行業數字化轉型思考。第九屆供水高峰論壇上,譚持程帶來了全新議題“用AI助力智慧水廠的二次降本增效”。

憑借助力水廠數字化發展的長期實戰經驗,以及對水務行業運營水平和智慧化發展方向的深刻理解,譚持程闡述了AI時代下,供水行業應用場景建設。

譚持程

AI大模型,能否直接用于水廠工藝控制?

目前,智慧水廠的發展經歷了三個階段:

1.0階段強調三個在線(人,物,服務運營),兩化融合(自動化,信息化);

2.0階段為BI數據分析時代(大數據下的小數據挖掘數據價值降本增效);

3.0階段為AI時代的OT與IT兩大維度的應用場景再次降本增效。

第一階段發生在2018年,當時上海昊滄承建了深水光明自來水廠智慧水廠項目,自主研發的少人、無人值守智慧水廠兩化融合方案率先在光明水廠進行實施。到2019年抗擊新冠肺炎疫情時期,光明自來水廠實現了少人值守的同時確保供水生產的穩定運行,獲得媒體的廣泛報道。譚持程表示,這一階段強調自動化、信息化“兩化”的融合,而目前大部分水司數字化建設主要強調的還是信息化為主。

實際上“人,物,服務運營三個在線”之后,才能完成AI賦能,到目前為止,只有少量水司實現了真正全面的這“三個在線”,譚持程認為,如果自動化不能做到在生產階段減人增效,信息化只能解決40%的問題。

2024年7月,上海昊滄發布M30 智慧工業服務云平臺,開始進入到智慧水務的第三階段,即BI(Business Intelligence,商業智能)和“三個在線”結合進行AI的應用場景建設。

目前,有少數水司考慮大模型下如何精準加藥,譚持程認為,需要理解如何將控制層的AI在水廠里面怎么達到降本增效,才能避免過多迷信大模型,如果大模型沒有和控制層徹底打通,就無法實現真正的AI賦能。

OT側自動化的AI應用

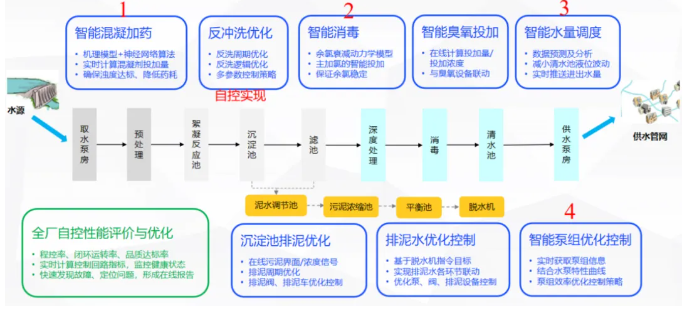

譚持程表示,在水廠水質水量波動的地方(如圖自來水廠智慧化關鍵自控閉環點)擺脫人工參與,實現跟控制的徹底打通,才能實現真正的AI賦能。

在光明智慧水廠的建設過程中發現,污水廠相比自來水廠控制更為復雜,但自來水廠在人員管理和流程管理上更加完善,兩者優點相結合,才能實現水廠和污水廠的完美交付。基于污水、供水生產環節的深刻研究和經驗,上海昊滄在自來水廠這四個環節一定會用到神經網絡算法去解決工藝控制的問題(如圖標識1234),譚持程強調,智慧水廠的前提還是要把自動化做到極致,除此之外的工藝環節還需要結合一廠、一策、一水質,去研究控制邏輯、控制標準、控制內容。

在光明水廠項目中,上海昊滄團隊4個人、4個月、推導74次,得出了濾池反沖洗控制邏輯圖(濾池反沖洗控制邏輯圖),使該環節真正實現無人。譚持程表示,水司采購了大量優質的設備和控制系統,但還需要好的控制程序,從工藝小閉環到大閉環,最后才能實現全廠閉環控制。

怎么將工藝環節與控制相結合,譚持程通過“礬花識別”這一案例,提出通過AI技術挖掘時序數據背后的非線性規律,開發基于神經網絡模型的預測控制,就能實現核心工藝的優化控制。

在混凝劑智能投加環節,目前很多水廠嘗試了智能精準加藥系統,能在水質水量波動的情況下系統自動運行,是該系統的關鍵所在。在水廠少人無人,水質、水量波動過程中,完全依靠系統自動運行,才是真正實現了人與設備、設備與控制之間的完整閉環。

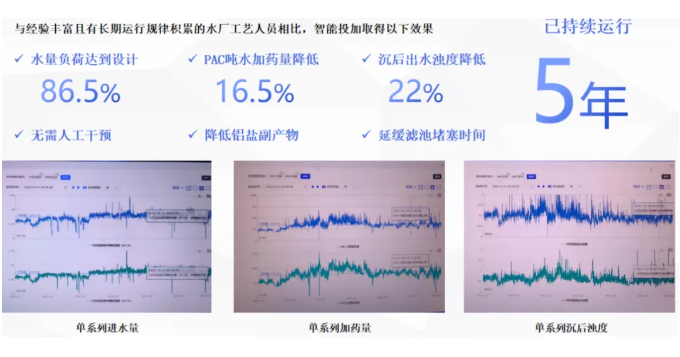

目前深圳光明水廠在保證良好運行的情況下,實現噸水加藥量16.5%的降低,大大降低副產物的產生,同時實現出水濁度降低22%。譚持程強調,自動化就應該是全自動的,光明水廠已經真正做到連續閉環運行五年以上,期間水質水量波動完全擺脫人為參與,全程沒有人工操作,實現了真正的無人;一個成熟產品應該有兩個檢驗標準,自動化是否真正能做到無人,以及能否做到連續閉環,連續閉環運轉率應該是考核控制的最高標準。

上海昊滄中標的日供水110萬立方米的東莞松山湖水廠,也是亞洲一次性建成規模最大的單體水廠,目前正在進入調試階段,將在明年正式亮相。上海昊滄為其提供所需的全套高級控制,實現大廠在工藝環節、工藝控制上的少人無人。

憑數據工作、憑數據指揮、憑數據決策

目前,不少水司利用大數據、云計算等技術對數據進行深度分析和挖掘,為管理者提供科學的決策支持,譚持程認為數據的管理和決策是水務行業第1.5次降本增效,能真正讓業務人員實現真正的憑數據工作,憑數據指揮,憑數據決策。

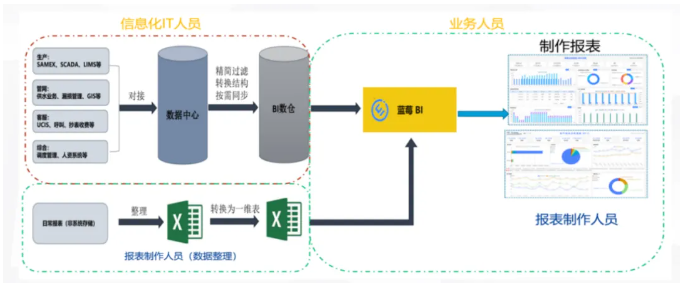

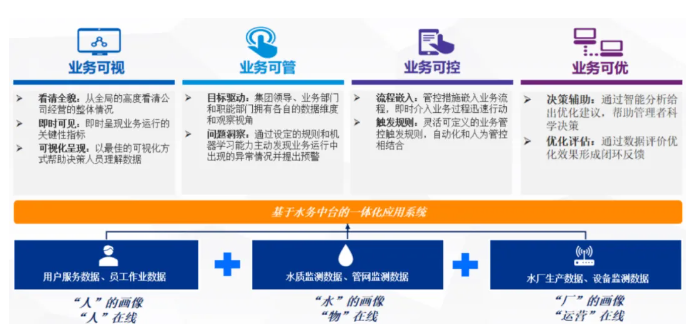

完全推倒所有的老的煙囪系統是不現實的,數據需要一雙眼睛,上海昊滄新推出的產品—“藍莓”BI,打通過去所有的“煙囪”系統,快速跟BI做整合,實現所有環節的數據在線,真正做到數據分析的“可視”“可管”“可控”“可優”,讓業務人員精準提“效”,解決智慧水務數據應用“最后一公里”。

在供排水一體化體系中,將取水量、供水量、漏損、污水處理量、排水量等多條數據同時在線,形成水流拓撲圖,水流去向一覽無遺;以及通過對電能消耗的匯總監測,形成能流拓撲圖,清楚電能消耗情況,實現節能。所有數據在線以后,形成成本分析看板,通過對數據的各種排列組合,發現數據之間的耦合關系,實現真正的降本增效。

二次降本增效:基于AI的全新工作方式

“憑借對水務行業的深刻理解,上海昊滄會不斷深入探索AI與水行業垂直領域的結合”,上海昊滄展示的3.0 AI目前已經實現基礎的糾錯、對話、思考,未來將在2025年2月正式上線,譚持程認為,AI幫我們問問題、回答問題,解決問題,這種場景很快就會到來,水務行業將會進入全新的工作時代。

業務“可視、可管、可控、可優”是每個水司檢驗數字化水平的標準

譚持程提出檢驗一個水廠的數字化程度,可以分為這四個階段:業務可視、業務可管、業務可控、業務可優。

一味只追求可視化大屏是價值非常有限的,要做到完全的業務可視,業務系統應該從最下面硬件感知層開始往上做,數據在線以后利用BI做分析,將人員、業務管理起來,實現真正的可管、可控;最后利用BI、AI做分析及決策,實現真正的業務“可優”。目前大部分水司尚處于1.5、2.5的階段,離最終業務可優目標仍有一段距離。

上海昊滄2005年成立至今,每年都有產品的迭代升級版本及各類發明專利的誕生。從2016年的MIC移動、互聯和云,到2023年的人工智能,上海昊滄一直緊追時代要素進行產品研發,譚持程表示:“人工智能讓水廠能感知、會思考、有智慧,是水務行業智能化決策、精細化運行的未來,上海昊滄將繼續發揮智慧水務領域的領航作用,推動水務行業向更高、更遠的目標邁進。”

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317