“我國污水處理已經進入存量的提質增效時代,污泥處理處置仍任重道遠。尤其在‘30·60’背景下,污泥終端處置路徑面臨新的思考。”北京市市政工程設計研究總院有限公司原副總工程師杭世珺在2024(第二十二屆)水業戰略論壇上表示。

如哪些才是“低碳”技術?如果不具備協燒條件,以及焚燒爐壽命到期,需更新換代該怎么辦?在水泥窯限產,低碳電廠無需使用煤能源的條件下,如何協同?隨著碳減排碳交易等政策的完善,哪種技術更適合?論壇上,杭世珺老師梳理了國內外污泥處理處置現狀,提出了雙碳背景下,我國污泥處理處置階段性思考。

杭世珺

01國內外污泥處理處置現狀和工藝發展趨勢

住建部2022年統計年鑒和E20數據庫顯示, 2022年,我國城市污水排放量638.9 億m3,處理率為98.11%,市政污泥產生量為5800萬噸,市政污泥無害化處理率66%,市政污泥無害化處置率50-60%。數據表明,我國污水處理已經進入存量的提質增效時代,然而污泥處理處置仍然任重道遠。

從我國污泥處理各種工藝占比中看,2018年以填埋為主,焚燒僅占6.2%。根據E20數據,近6年我國新增污泥處理項目中,71%采用了脫水干化技術,污泥處置項目中,焚燒技術為主占比59%,其中主要為協同焚燒,占比達45%,填埋已經減少到4%左右。

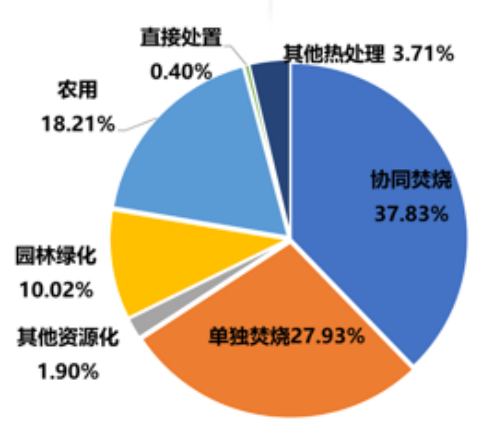

放眼國外的污泥處理工藝,德國以熱法為主,2017年污泥熱法處理占比已達69.5%,其中獨立焚燒占比小于協同焚燒,二者分別占27.93%和37.83%。2017年修訂的德國《污水污泥條例》規模超過5萬人口當量的污水廠污泥都必須進行磷回收,使得德國未來的污泥處理處置工藝將以“獨立焚燒,灰分提磷”為主要路線。但德國現狀污泥獨立焚燒處理能力僅有67萬噸DS/年,規劃產能在《污水污泥條例》所規定的過渡期的后期才會大量投產。德國2015年修訂的《肥料條例》對絮凝劑的生物降解性提出要求,導致近期土地利用將受限。因此在污泥獨立焚燒產能大量落地前,德國需投入“過渡性處理能力”,建設相匹配的干化能力和暫存設施。

2017年德國各種污泥處置工藝占比(德國統計局數據)

日本的污泥處理率在2015年末為68%, 2010年最高為78%,后因2011年地震影響有所下降。日本的污泥處理工藝,建材利用是最主要利用方式,且主要用于混凝土,其次是填埋;能量化利用為16%(其中沼氣生產占13%,固體燃料利用占3%)。

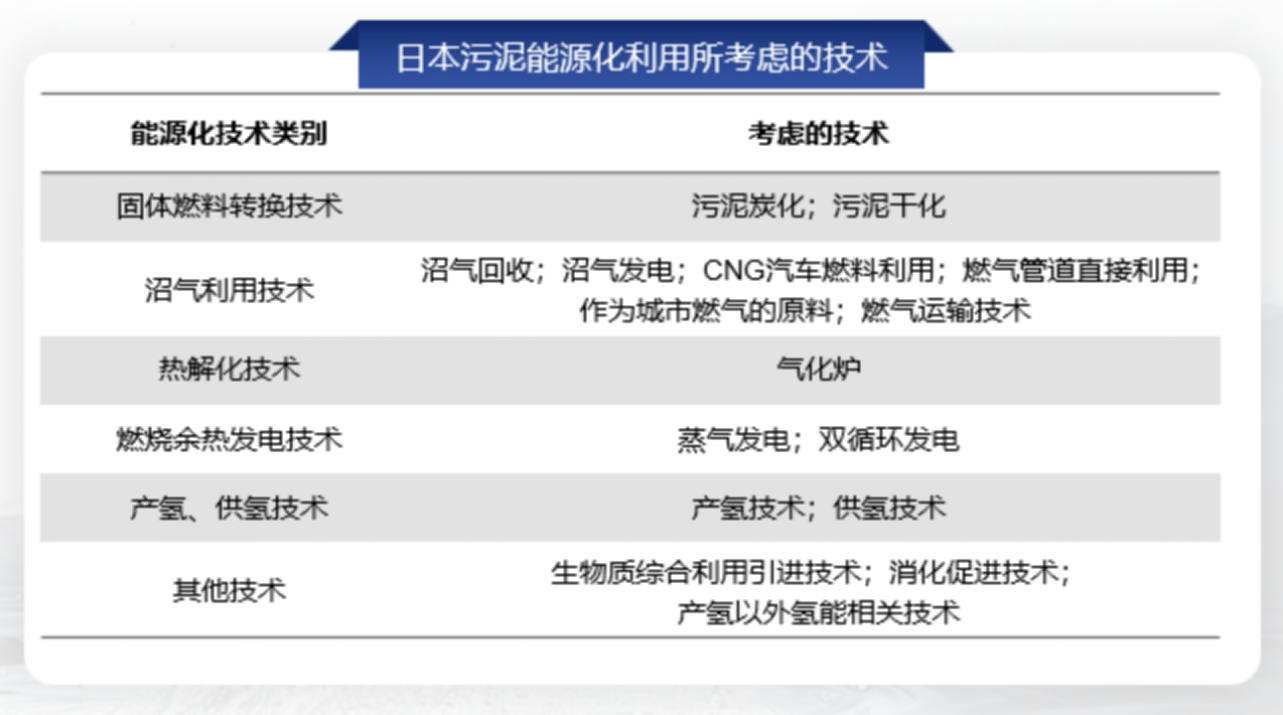

日本重視污泥的能源化利用,其污泥的有機質含量高,達80%(部分地區達90%),非常適合能源化利用。日本第四個《社會基礎設施發展優先計劃》設定了污泥能源化比率目標 ,由2013年的 15%增加至2020 年30%;第五個《社會基礎設施發展優先計劃》設定了污水中生物質能的綜合利用率,由2019年33.8%增加至2025年的45%。

日本在2012年便發布了對污泥發電的政策支持,日本《關于電力公司采購可再生能源電力的特別措施法》規定電力公司有義務按照規定的期限和價格購買可再生能源產生的電力;包括污水污泥在內的生物質能產生的電力也有資格作為可再生能源。

日本目標實現氫能社會,日本環境省重視氫能的碳減排作用,因此氫能利用也將日本污泥能量化利用的一個重要方向。

02我國污泥處理處置存在的關鍵問題

相關政策一直在指引污泥處理處置市場的發展。早在2004年,《固體廢物污染環境防治法(修訂)》便特別強調減量化、無害化和資源化原則。

2020《城鎮生活污水處理設施補短板強弱項實施方案》,鼓勵用地緊張的大中城市采用“生物質利用+焚燒”處置模式。

2022年《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》鼓勵采用厭氧消化、好氧發酵、干化焚燒、土地利用、建材利用等多元化組合方式處理污泥。

2024年《國務院辦公廳關于加快構建廢棄物循環利用體系的意見》,提出有序推進生活垃圾焚燒處理設施協同處置部分固體廢棄物。

在國家政策引導下,污泥處理處置市場在持續釋放,然而仍存在三個方面的問題:

在政策上,相關具體指標及鼓勵政策仍有待完善。需“資金來源、環境保障、雙碳要求”相關指標進一步量化,規劃及管理體系進一步完善,以指導技術路線的明確和配套標準的落地。

在技術上,盡管傳統處理處置技術已經成熟,也積累了一定經驗,然而更符合高質量發展要求的資源化能源化處理處置技術的研究起步較晚,同時研發投入不足。

商業模式上,目前很多水務企業一般將80%的污泥委托其他公司處理,這種泥水分離的商業模式在一定程度上限制了行業的發展。

針對我國的污泥處理處置技術的發展趨勢,杭世珺總結為兩點:一是在雙碳國家戰略的要求下,污泥處理處置不僅要重視 “減量化、穩定化、無害化、資源化”,也要重視 “低碳化”;二是污泥處理既要從源頭減量,也要從末端升維。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317