2024年3月28日,在長江設計集團統一組織下,水環院院長馬方凱帶隊赴廣州參加第十九屆國際水利先進技術(產品)推介會。水環院攜“基于3DGIS的城市雨洪與水生態環境模擬系統”“城市排澇系統效能提升立體化工程技術”“城市淺水湖泊生態治理水域范圍成套關鍵技術”“城市中小河流硬質岸坡生境修復與再造技術”和“城市河湖污染底泥原位控制及長效強化凈化技術”共5項生態環境領域先進技術亮相推介會。

水利部總工仲志余到長江設計集團展區參觀指導并聽取了相關先進技術介紹。眾多參會代表對5項先進技術給予高度關注,與水環院相關技術人員進行深入溝通交流,表達了進一步交流與合作的意愿。

水利部總工仲志余聽取相關技術介紹

眾多參會代表到水環院展板前交流

水環院將以本次推介會為契機,繼續加強與相關政府部門、科研院校及企業的交流與合作,加大核心技術攻關與推廣應用力度,以高水平科技創新為發展新質生產力蓄勢賦能。

水環院5項生態環境領域先進技術簡介:

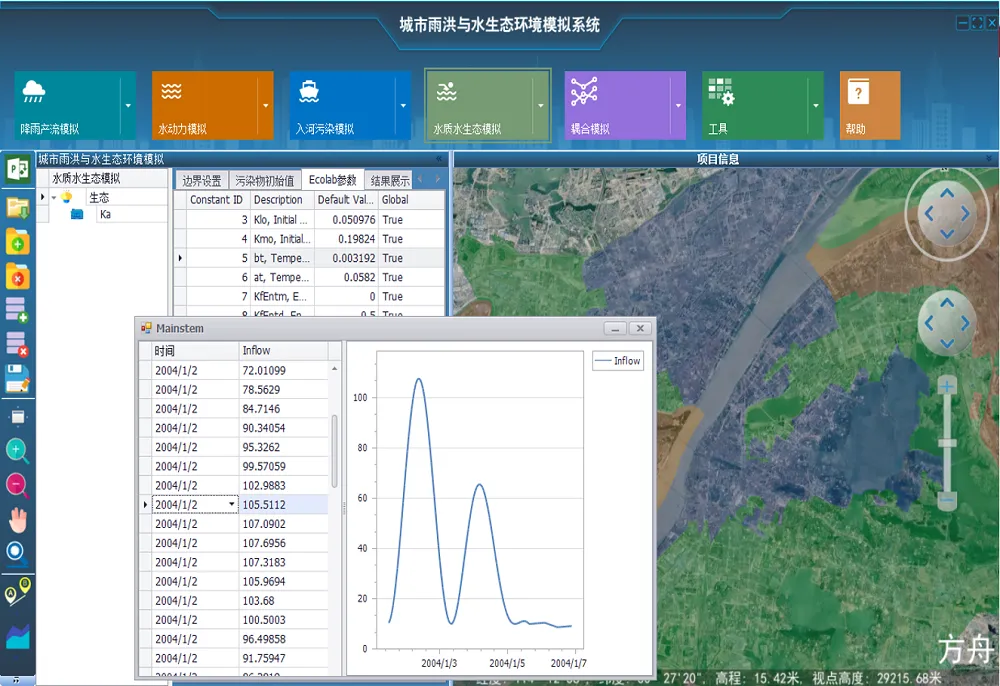

基于3DGIS的城市雨洪與水生態環境模擬系統:針對城市雨洪與水生態環境領域的數據集成、分析與模擬仿真需求,以三維地理信息平臺—方舟(3DGIS-Ark)為基礎支撐,無縫集成城市水文-水動力-水質-水生態綜合模型,利用自適應控件開發降雨產匯流模擬、管網及河湖水動力模擬、入河污染模擬、水質-水生態模擬、耦合模擬等功能模塊,提供直觀高效的三維推演可視化方法,實現城市雨洪與水生態環境的精細化數值模擬、高效分析和三維展示的一體化應用。成果入選了《2021年武漢市生態環境保護先進適用技術指導目錄》,在重慶市沙坪壩區、重慶市石柱縣、湖北省公安縣等城市的水生態環境綜合治理工程中得到成功應用,綜合效益顯著。

城市排澇系統效能提升立體化工程技術:運用綠藍灰多要素融合理念,從表層-淺層-深層空間多尺度耦合以及排澇效能協同提升等方面開展研究,形成集源頭減排、設施蓄排、超標應急為一體的技術體系,主要包括城市排澇系統效能評估技術和源頭減排綠色設施-小排水-大排水系統效能提升技術,可以精準評價源頭減排綠色設施、小排水系統、大排水系統蓄排能力及各設施之間效能匹配性,優化提出排澇系統空間布局方案與工程設施關鍵設計參數,提升源頭減排綠色設施、小排水系統、大排水系統主要設施效能。成果在武漢市湯遜湖流域綜合治理項目、襄陽市樊西新區排水工程、江西省瑞金市城市防洪排澇項目多個城市內澇治理工程中得到成功應用,發揮了巨大的科技支撐作用。

城市淺水湖泊生態治理水域范圍成套關鍵技術:構建集“水位調控一溢流污染控制一內源治理一生態修復”于一體的技術措施體系,包括研發了多目標協同的湖泊水位調控技術,通過構建湖泊一二維耦合水動力模型分析確定湖泊特征水位,充分發揮湖泊承擔的排澇、景觀、生態等多重功能目標;研發了排口溢流污染立體串聯削減技術,以生態化排口及濱湖緩沖濕地,攔截控制并削減溢流污染;研發了湖泊底質改良及水體透明度提升技術,能減少底泥游離態磷釋放,粘合沉降水體顆粒物提升水體透明度,創造良好的水生植被恢復條件。成果已應用于長江中下游多個城市湖泊治理,其中武漢市外沙湖治理后水質近3年穩定在地表水Ⅳ類,具有顯著的生態及社會效益。

城市中小河流硬質岸坡生境修復與再造技術:針對硬質河道濱岸帶進行生態化改造,研發了生態擋墻、生態混凝土護岸、毛石砌筑生態護岸、裝配式景觀護岸、景觀棧橋等一系新型生態護岸結構,建立陸域與水域生態系統之間的聯系;通過水生植物群落構建、生態堰壩及補水閘泵站建設等修復河湖水生態,保障枯水期河道生態水位,營造水生動植物生長的適宜生境條件,恢復河道生態廊道的功能。力求實現河湖防洪安全、水環境改善、水生態修復、水景觀提升等多重治理目標,提供新時期城市河湖生態治理的系統解決方案。成果已成功運用于多個城市河道生態治理,其中在安徽省六安市、湖南省瀏陽市、江蘇省江陰市等城區河道治理工程中得到良好運用,治理后河道面貌煥然一新,治理成效獲各方廣泛好評。

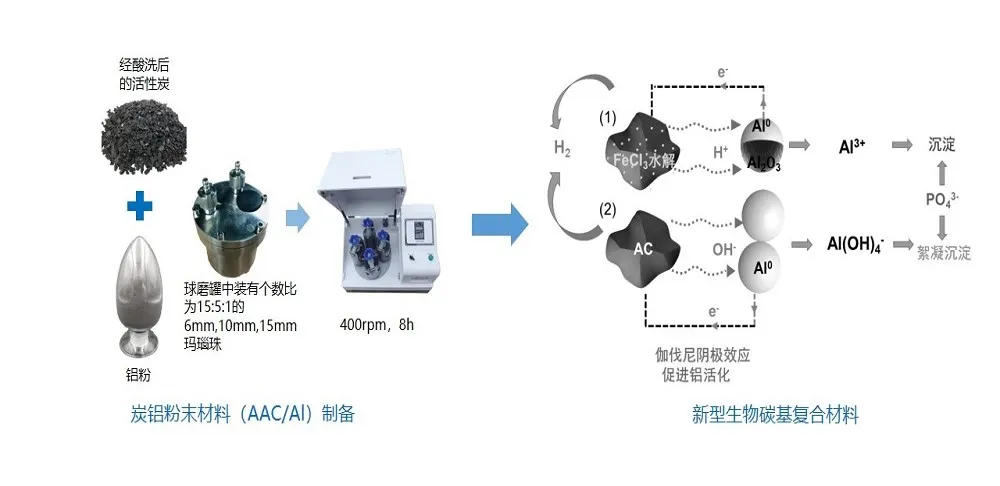

城市河湖污染底泥原位控制及長效強化凈化技術:針對城市河湖污染底泥異位治理淤泥處置難題和二次污染風險,從原位阻控、長效凈化和生態修復三方面提出了污染底泥原位治理技術與裝置。一是研發了用于底泥原位修復的新型生物碳基復合材料,實現了對磷營養鹽釋放擴散的快速阻控和有機物污染的降解;二是研發了新型污染底泥原位修復微生物電極系統,利用泥水界面微生物電極作為陽極與上覆水中的氧還原陰極構成原電池體系,實現了對底泥中有機物的長效氧化;三是研發了基于釋氧材料與沉水植物耦合的污染底泥原位治理裝置,實現了污染底泥治理與生態系統構建的有機協同。成果成功應用于長江中下游武漢市、荊州市、江陰市等城市河湖污染底泥治理,為相關工程的順利實施提供技術支撐。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317