相關背景

近日,清華環境學院王凱軍教授和北京華益德張凱淵聯合研究團隊在環境領域著名學術期刊Water Research上發表了題為“Full-scale upgrade activated sludge to continuous-flow aerobic granular sludge: implementing microaerobic-aerobic configuration with internal separators”的研究論文。文章報道了采用微氧-好氧耦合沉淀反應器升級現有活性污泥工藝為連續流好氧顆粒污泥工藝的實際處理效能,探究了微生物群落變化、污染物去除途徑和顆粒化機理。

厭氧氨氧化和好氧顆粒污泥的發現為污水處理領域帶來了巨大的發展機遇。經過最近十余年的發展,好氧顆粒污泥技術已經成功應用于百余座采用序批式反應器(SBR)運行的污水處理廠。與活性污泥工藝相比,好氧顆粒污泥工藝能夠節省70%以上的占地和最高可達63%的能耗。然而,在序批式好氧顆粒污泥技術推廣十余年后,連續流模式下的好氧顆粒污泥技術至今還未取得突破性的進展。

2022年,荷蘭代爾夫特理工大學的Mark教授在Science雜志上發表了一篇關于好氧顆粒污泥的論文,提出SBR模式運行的好氧顆粒污泥工藝適用于主體設施需要升級的污水處理廠,而連續流好氧顆粒污泥工藝則是現有污水處理廠提質增效的最佳選擇(SBR-AGS is the best option for plants that require a major infrastructure upgrade,whereas CF-AGS is best suited for plants that are still in good enough shape to allow a retrofit for intensifying existing infrastructure)。

近日,清華大學環境學院王凱軍等發表文章,報道了全球首個大規模(2.5×104 m3/d)實現連續流好氧顆粒化的工程實踐,通過對現有污水處理設施進行輕量改造后,培養連續流好氧顆粒污泥,出水穩定達到地標的同時,可減少38.2%的占地面積,并節省約三分之一的污泥回流能耗。這一創新性研究引發了廣泛關注,其中一些觀點和發現成為了學術界和產業界關注的焦點和熱點(見《追蹤AGS:連續流好氧顆粒污泥實現污水廠原位擴能改造》)。

成果簡介

1 文章提出的關鍵的新觀點之一:涉及好氧顆粒污泥培養的理論問題,即成功指導序批式好氧顆粒化的“豐盛-饑餓”理論,能否繼續用來指導連續流好氧顆粒化?還是需要回歸好氧顆粒污泥培養的水力剪切理論?

截至目前,全球已經發表了超過4000篇與好氧顆粒污泥相關的文章。假設每家研究機構平均發表了10篇論文,這意味著有超過400家研究機構正在從事好氧顆粒污泥的研究。然而,令人遺憾的是,除了荷蘭的Mark團隊之外,其他研究機構均未能成功開發出可以應用于生產線的好氧顆粒污泥工藝。

經過對Mark團隊研究成果的深入調研,發現他們在早期發表的論文中強調了水力剪切力在顆粒化過程中的重要性。然而,到了2004年,他們成功地提出了篩選緩慢生長菌以實現同步去除碳、氮、磷的觀點,并據此開發了后來眾所周知的Nereda?工藝。該觀點的核心在于“豐盛-饑餓”理論,即創造外部基質可用于微生物生長的“豐盛”條件和外部基質缺乏、微生物使用內部儲存基質的“饑餓”條件,較長的厭氧階段、進水向上流等條件是Nereda?工藝成功的關鍵。

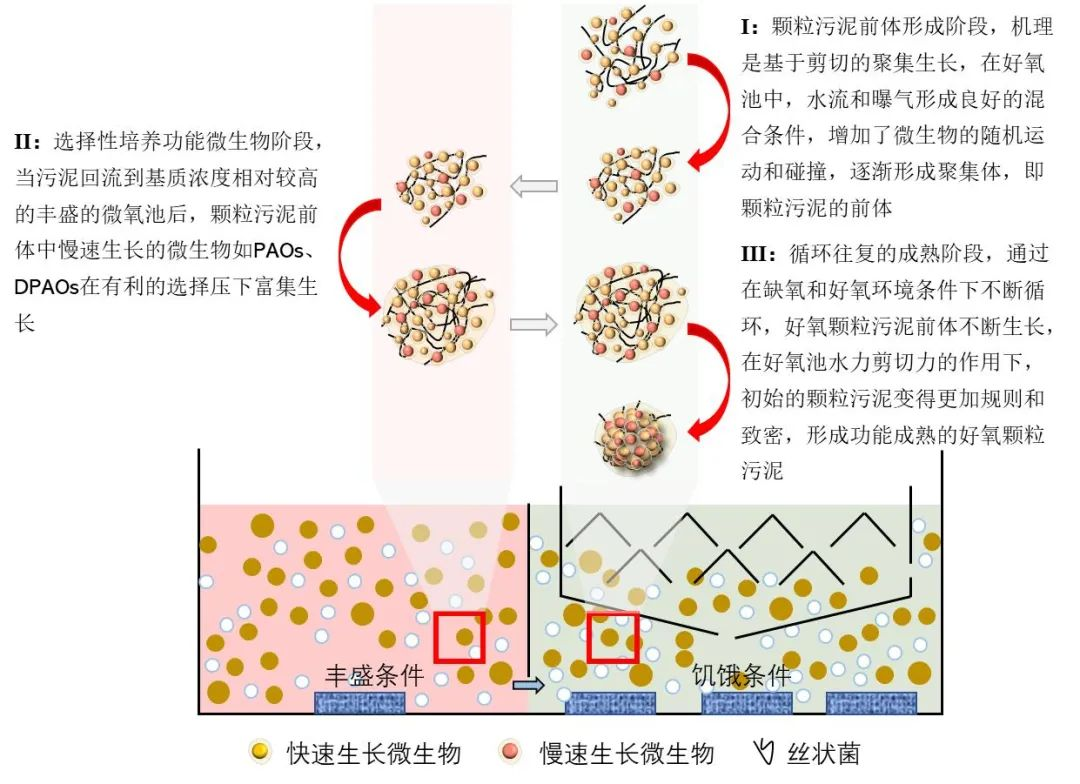

然而,本次報道的工程實例以及前期報道的中試研究,均沒有設置升流式厭氧進水階段,而是采用微氧-好氧工藝。他們提出的顆粒化機理是所謂的“豐盛-饑餓”的逆過程(如圖1所示)。階段I:顆粒污泥前體形成階段,機理是基于剪切的聚集生長,在好氧池中,水流和曝氣形成良好的混合條件,增加了微生物的隨機運動和碰撞,逐漸形成聚集體,即顆粒污泥的前體;階段II:選擇性培養功能微生物階段,當污泥回流到基質濃度相對較高,即豐盛的微氧池后,慢速生長的微生物如PAOs、DPAOs在有利的選擇壓下富集生長;階段III:循環往復的成熟階段,通過在缺氧和好氧環境條件下(不同基質濃度條件和剪切力)循環,好氧顆粒污泥前體不斷生長,在好氧池水力剪切力的作用下,初始的顆粒污泥變得更加規則和致密,形成功能成熟的好氧顆粒污泥。

圖1 微氧-好氧耦合沉淀反應器內顆粒化機理

與Mark團隊著重于“豐盛-饑餓”理論不同,該系統中水力剪切力是污泥顆粒化的關鍵因素。隨著連續流好氧顆粒污泥問題的提出,顆粒化的策略也需要不斷演變。對于連續流好氧顆粒化的探索,我們是應該繼續堅守“豐盛-饑餓”理論,還是回歸到水力剪切力的問題,將成為培養連續流好氧顆粒污泥的焦點之一。2 文章提出的第二個關鍵性觀點:如何理解好氧顆粒化現象?如何界定好氧顆粒污泥工藝?這不僅涉及到好氧顆粒污泥的判定問題,還涉及到如何利用好氧顆粒污泥指導工程應用的現實問題。文章中新的系統性觀點將成為業界關注的焦點。

在文章中,污泥的平均粒徑為138.5 μm,其中粒徑大于200 μm的污泥占比為28.9%,低于Nereda?工藝所報道的60~80%的范圍。這一數據引發了廣泛的討論:到底什么是好氧顆粒污泥工藝?這涉及到如何認識好氧顆粒化現象和好氧顆粒污泥工藝的實質問題。

在2004年的第一屆好氧顆粒污泥研討會上,好氧顆粒污泥的定義被確定為:在低水力剪切力條件下不會絮凝、沉降速度明顯快于活性污泥的微生物聚集體。在2006年的第二屆好氧顆粒污泥研討會上,對好氧顆粒污泥做出了如下5條解釋性定義:“(1)Aggregates of microbial origin.(2)No coagulation under reduced hydrodynamic shear.(3)Which settle significantly faster than activated sludge flocs.(4)The minimum size of the granules should be as such that the biomass still fulfils point three. This minimum size was set to 0.2 mm,which was decided based on measurements in the past. This limit could be adjusted per case/granule type,as long as the other demands of the definition hold.(5)Sieving is considered a proper method to harvest granules from activated sludge tanks or from aerobic granule reactors”。盡管文中根據過去的實踐建議將最小污泥粒徑設定為0.2毫米,但文中明確指出,只要滿足定義中的其他各項條件,每個案例或顆粒類型的尺寸閾值可以根據實際情況進行調整。由此可見,粒徑并不是判定好氧顆粒污泥的唯一標準。

相比之下,好氧顆粒污泥的功能是一個經常被大家忽略但更為重要的問題。首先,顆粒化加速污泥整體的沉速。在沉淀功能方面,我們不僅需要考慮大粒徑顆粒(>0.2 mm)相對污泥總數的占比,同時還要考慮污泥的整體沉降性能,這樣才有可能使得從工藝上取消二沉池簡化工藝。事實上,在實踐中發現,完全顆粒化(大顆粒)和不完全顆粒化(小顆粒)進程的好氧顆粒污泥工藝,均可滿足這一要求,這對于工程應用是十分重要的一點。其次,好氧顆粒污泥具有最重要的功能,即在顆粒中傳質阻力的存在下,其三維結構使其產生沿顆粒直徑方向形成溶解氧濃度梯度,進而造成獨特的微生物功能分層結構,即外層好氧和內層缺氧/厭氧的結構。這種結構使得好氧顆粒污泥具有在單一曝氣反應條件下實現碳、氮、磷同步去除的功能。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317