前言

我讀書非常慢,經常停下,《道德經》讀了兩年,在朋友圈敢發感悟的,偶爾為之。我覺得我能(敢)寫點感悟的,才算是我真讀過的,寫不出的就算我其實沒讀懂。相比別人,我對我自己讀不dong(動和懂)書,也曾經很自我懷疑---是不是我學習能力太差?好在朋友圈里的微信好友都很支持,給了些許安慰。

我也是不敢簡單地把書里的別人的精彩拿出來發文章的,因為那不是我的。年過半百,漸漸悟到了很多東西其實是書里學不來的。什么是“我的”?必須是我將書里的內容,結合自己五年基層管理、十年中層管理和十年高層管理的經驗,揉在一起,才能“化”出來和值得“奉”出來的。涉及我沒有能經歷到的領域或層次,往往就不能把書中的相關東西變成自己的東西。所以我想,就我個人而言,讀書學習和復盤,是強化了轉化效率,但轉化的基礎還要來自我自己的經歷。究其根本,看來我的能力模型是不配“書中自有黃金屋”的,我更應該追隨陽明先生所說的,“事上磨、心中修、塵中煉”。既然是在練中煉,我寫道德經自然就不是正襟危坐從頭至尾,用中有感悟即發,體會也就不按章節順序來寫了。

老子寫《道德經》,解答如何成為有道者和圣人;我看《道德經》,卻都是在找如何做成功的個人和管理者。個人成長和組織成長,個人戰略和組織戰略,個人管理和組織管理,內在道理都是相通的,這是我讀《道德經》的關鍵處,學管理,以上都包括。關于這三對詞之間的關系,大家可以參看我下面的報告,也許比文字更生動說明我的理解。

“從管理學讀《道德經》,借《道德經》悟管理之‘道’”。薛濤讀《道德經》的管理學系列體會,也將編輯成書——《管理學之“道”與實踐》,本書預計將于明年年初與讀者見面,敬請關注!

相關閱讀:

讀道德經的管理學體會-上 | 終始:玄-有無-做好人解讀32

《道德經》第十一章

原文:

三十輻共一轂,當其無,有車之用。埏埴以為器,當其無,有器之用。鑿戶牖以為室,當其無,有室之用。故有之以為利,無之以為用。

譯文:三十根輻條匯集到轂的孔洞當中,有了車轂中空的地方,才有車的作用。揉和陶土做成器皿,有了器具中空的地方,才有器皿的作用。開鑿門窗建造房屋,有了門窗四壁內的空虛部分,才有房屋的作用。所以,“有”給人便利,“無”發揮了它的作用。

正文:本文前面洋洋灑灑大部分,都是在用形象的表達來描述抽象的“有”與“無”,不需要逐句解釋。全章最重要的就是“有之以為利,無之以為用”, 這就是現代漢語中“利用”一詞的由來,而這個詞也在合并后失去了其原有內涵。我們的簡化字和故去的時(wén)代(gé)一樣,都在一定程度上切斷了我們和古人的文化聯系,是非常遺憾的事情。細節此處不表,各自體會。

那么如何從管理學角度理解這句話呢?

在工作生活中,我們容易看到“有”的作用,而忘記“無”的功效。比如管理中,迷信制度的剛性,而忽略企業文化的軟作用。一些可持續性的強壯(未必一定要大)的企業,我有意識地深入研究它,就會發現其軟文化中迷人的部分,而這些往往被他人忽視。我們更容易將一個企業的成功,歸因于顯性的戰略定位、用人策略、組織結構、管理制度、商業模式和市場能力;卻不知道著眼于長期主義的企業文化,如空氣般充斥在企業內部,看似無可作為而無所不在,往往它才是這個企業的某種被忽視的核心競爭力,也是區別于其他對手的最難復制的護城河之一。這也是為什么每次公司年會,我報告的主題都是放在提高員工“認知”這件事上的原因。因為積沙成塔,“認知”是構成E20企業文化的重要部分。

在企業發展戰略中一味地四處做強,往往不智。留白對文藝作品、對個人和對企業都一樣重要,有所為有所不為。企業在戰略上需要“知止”的核心原因是企業家本人階段性的能力瓶頸和精力限制,這也與對《道德經》第四十二章,“強梁者不得其死”。強調“空”的作用,強調“虛”的力量,是《道德經》全文里相當普遍的存在。

短板在企業中也是有價值的,而不應該盲目地都去補齊。原因在于為了提高效率和錯位競爭,需要長板永生。為了長板永生,就要聚焦核心能力培養。而企業的資源和能力是有限的,聚焦長板,短板自然也就無須也無法去補齊了。

以“有”“無”比擬,長板,就是企業的“有”,短板,就是企業的“無”。短板一定是某個企業(也包括個人)的缺陷嗎?實際上并不是。在這個時代中,單打獨斗很難成就優秀企業,生態合作成為主流,而生態合作中,企業“無”的價值就凸顯而出。在企業合作中,可以理解為長板(有)為企業自身被對方所需要的基礎,而企業自身的短板(無)則恰恰是對方被你需要的理由,由此,雙方可以實現短板的彌補,特別是長板的對應。(薛濤E20年會發言:效率與進化-個人到組織,思維到管理)

以環保行業為例:在E20對環保企業的分類中,A類B類為重資產投資運營企業,投資是其長板,技術為其短板,與C類D類的技術企業進行生態合作應該是AB類企業不變的戰略。如果AB類企業超越了集成應用的需要而硬去大量發展細節技術和裝備,必然打破原有健康的生態并且把自己逼入低效率區間。這就是《道德經》第三十四章里提到“故大邦以下小邦,則取小邦”,那里還會有更深入的關系分析。又比如,由于E20在環保產業圈獨一無二的入口作用,我們每天都會接到其他組織來找E20合作的邀約。為了提高效率、避免無謂的交談,我總結了三點“合作前置三原則”預設做前分選之用:核心利益是否沖突;彼此長短是否互補;可否創造增量供分享。這個也可以適用于其他企業對合作伙伴的選擇原則,甚至個人生活中對朋友的選擇。

《說文解字》中對“利”字的解釋為:利者,左禾右刃,用自身所長方得可收割之利。這個也很重要,若自己無穩定的長板價值,合作目的自然也無法達成,于企業是合而無作(用),無意義;于個人,這種就是大家說的盲目攀附的無效社交。所以,我們做企業的不要因為你看到了什么商機就到處找人湊局、補齊能力想賺錢,這樣往往是白花功夫。因為在內卷的時代,只比別人先看見一點點是沒有意義的。想明白這個商機里,自己有什么長板和優勢不可替代,才是你去邀請其他伙伴來合作生財的基本出發點。這樣,你也不會在后期的項目實施中被踢出去而妄自傷悲。同樣,對于個人成長來說,一個人與其時時刻意維護人脈、攀附貴人,不如把精力更多用在做強自己,花香蝶自來。做強自己的各種路徑中,提高自己的認知,并且將其不時“奉”出來,是非常有效的能夠讓一個人聚集到既優秀又善意的人脈的途徑。這是我個人的體會,也是我反復強調《道德經》第七十七章是最容易帶來價值、我也將其作為第一篇進行解讀的原因。(薛濤:讀《道德經》中的幾點管理學體會(一))

《道德經》第四十八章

原文:

為學日益,為道日損。損之又損,以至于無為。無為而無不為。取天下常以無事,及其有事,不足以取天下。

譯文:

求學是知識一天比一天增加,求道則是欲念一天比一天減少。減少又減少,到最后以至于“無為”的境地。如果能夠做到不妄為,任何事情就都可以有所作為。治理國家的人,要經常以不騷擾人民為治國之本,如果經常以繁苛之政擾害民眾,那就不配治理國家了。

正文:

說到這段,首先我想起莊子在《養生主》中的一句名言,“吾生也有涯,而知也無涯,以有涯隨無涯,殆已!”很多人解讀出這段話表面的消極意思,“反正知識也學不完,何必呢?”然而,在我看來,莊子想說的是,知識是無限的,你以有限的生命去追逐知識本身,如果不能突破它而被知識所控制,是沒有希望的。你必須掌握的應該是“認知”,而不是知識本身。魯迅曾說“讀書雖要讀,但不能死讀,為了書喪失生命,這樣值得嗎?”學習知識,只是你提高認知的一種手段,但是不要把手段當作目的,從而變成了知識的奴隸,被書奴隸成了“孔乙己”,尤其對于管理學這種與人相關的知識而言特別需要反思。為了透析讀書和認知之間的關系,本書中,我定義了“人書金字塔”的認知分析工具,對世界的認知分為公理、定理、變換公式、代入演算四階。本質上,世界上存在著公理、定理、變換公式、具體預算案例四種知識,越高階的知識價值越大,越需要通過知行合一來掌握并化為己有。限于篇幅,在對《道德經》第五十四章的解讀中,我們還會重點分析這個問題。

細細分析,學習是一個“接化發”〔1〕的過程,“接”書的量,最好要和“化”(結合實踐經驗的思辨)一致,否則就會產生積食,就是食古不化。而“發”,就是運用它。沒有進一步的實踐,“化”也是做不到的。所以,最終應該是以“發”定“化”,以“化”定“接”,才是“知行合一”的內在邏輯,就像我們環保圈說的“以水定城”,是一個道理。由此可見,只有作為“不善人”的百姓,才會誤把老莊看成消極避世的,而能在老莊中讀出積極入世的方法的,才可以去做與老莊同修的“有道者”。(薛濤:讀《道德經》中的幾點管理學體會(三))

解讀完莊子的這一段,再來看本章,老子的原意就很容易理解到了。“為學”如果只為求“知識”而不為求“認知”,就會有可能讀過的書越來越多,掌握的知識也越來越多,但最后都是積壓在腦子中。只有求“道”求認知的人,通過“接化發”,一方面把書越讀越薄,避免了“為學日益”,一方面在正確的方向上“知行合一”,自己的欲望也越來越少,達到了無私,并摸到了“道”的境界,最終將自身修為達到“無為”的狀態。“無為(違)”的意思是不違反世間的“道”——即世間萬物運行的基本規律,由此這個人就可以漸漸達到無所不能為的“圣人”境界。

從老莊的兩篇文章對比可以看到,如果一個人學習不是以提高“認知“為目的,所學習的經驗知識掌握的越多,除了前面所述的積食之弊,還有可能導致私欲妄見反而更會層出不窮。比如我們生活中就有這樣的人,讀了很多書,但都是自己被書里的見解所左右,滿足于越看越厚(因為不去求真,就會是知識的堆砌),并且洋洋自得、居高臨下地,急于把這些別人的見解秀給大家,私心里其實是為了顯擺自己的博學。戰國時代的趙括和三國時代的馬謖,也許就是這樣一種人。這種人,就是高“認知”的窮人。(薛濤:讀《道德經》中的幾點管理學體會(一))

原因在何處呢?首先看他們的過去,都缺乏知行合一中的一個以從無到有的實踐行動而為其打造的認知基座(我的定義:一個人早期通過與人的工作相關的深度實踐,擺脫書本而直接產生的認知力)。其次,他們讀的書,或者于現在而言學習的大量網上的課程和大咖的研究,都可能沒有針對他的情況,告訴應該在什么場合做什么事,因為他們自己的商業模式,就是推出普適性的課程來用幾千元的門票或APP取費來廣種薄收,所以沒有時間去了解學員本身的內因和外勢。我在E20培訓班課程上曾講,我們只是催化師,而不是能直接給你答案的人,你根本不要相信我,也不要相信我的書。我最近才知道,我這種方式其實和蘇格拉底是一樣的,他的教學法,就是通過問答,讓學生反復思辨,找到自己內心的答案和世界的真相,而不是聽他本人說什么。然而,大部分擁躉卻如腦殘粉追娘炮一樣死讀書,或者追這些所謂的網紅大咖,沉迷于一本本書或者一個個得到的知識,結果就成為了高知識的窮人。因為他們沒有認知,只有知識。

當然,更嚴重的,讀書的初始目的就不端,僅為了求富貴而不是求善,書讀得好危害反而更大。歷代的奸臣無不是通過讀書上來的,卻恰恰成為了更大的惡。可見,朱熹和王陽明的“格物”之爭,王陽明更高明的原因就是如此。讀書的第一目的,一定是為了求真、求善、求美,無它。

再來談“三生萬物”:接化發的三階段,和認知三格的循環,其實需要校對和同頻,才是知行合一的真諦。而“知行合一”、“止于至善”和“致良知”〔2〕三者也是循環的密不可分,這就是王陽明心學的偉大之處:就如我的前言所說,書里本就沒有黃金屋,書首先必須用“善”的立意去讀,即致良知;其次書需要在運用中來讀,在世事上磨,知行合一,方能把書讀薄,去求得書背后揭示的大道至簡的基本規律,兩格相加,才能使得做事和思考都止于至善,即做到剛剛好的中庸;最后面對挑戰通過“二生三”般的“破格”(創新),獲得個人在方法論和認知上的大突破。這時候,你讀到的書中之學已經轉換為你心中之道,你體會到因私欲的減弱而逐漸摸到“無為”的境界的感覺,你的格局和認知力,使得你可以偶爾觸摸到無所不為的“圣人”境界。王陽明先生已經用他傳奇的一生證明了這一切。

“取天下常以無事,及其有事,不足以取天下”,說到了治理國家,我們可以以2003年特許經營改革曾經的成功對比2014年以來的PPP的改革的至今徹底失敗,作為本句解讀的典型例子。對于PPP這樣一個后來的事務,在已經有特許經營經驗的情況下,改革發起方卻置其內在的簡單明了的道理于不顧,在華麗的辭藻的裝飾下,用復雜的規章去盲目打破原有順暢的格局,也許背后還有自己自私的目的。同時為了維護其合理性,同期各類理論層出不窮,比如某實職正廳研究所所長專家在2017年發布的PPP先進論和特許經營過期論,可以說具有典型的屁股決定腦袋的特征,學識沒有發揮其應有的輔助決策作用,驗證了認知的第一個“格”的重要性,最終短短十年走向了完全的失敗并造成了各方的天量損失。(薛濤:讀《道德經》中的幾點管理學體會(一))

回顧PPP政策短短的這十年,確實地方政府、企業和金融機構等參與各方均有責任,但2018年進入整頓期后,各類文件將這些問題的過錯責任都推給了地方政府和企業,卻從沒有反思自身的責任,讓人深思。下面的實際參與方大多因為自己的決策責任已經受到了損失,而政策制定者卻由于權責分離可以慷他人之慨,這恰恰是老子寫本章最后一句的原因。

《道德經》第六十章說“治大國,如烹小鮮”,恰如我在我的第一本書《濤似連山噴雪來》中引用印度社會學家巴蘇在其著作《政策制定的藝術》的話,“政策制定者需要具有二階思考能力”,即認真推演政策在市場中實際的各種可能結果后方能開始實施。二十年前一部簡單的特許經營管理辦法,使得環保的市場化欣欣向榮,并促成了環保產業的二十年的大發展。對比特許經營的文件,文字量多十倍不止的PPP規章最終的實施效果,真是云泥之別。前后對比,這個對環保行業造成重大負面影響的鮮活例子,生動的說明了老子治國理念內在的科學性,以及“有”對智慧的壓制甚至使得智慧成為為惡工具的可能,這都是老子反復強調無為治國的原因。當下,不改革不可能,但改革也不是萬能,如何正確的發起改革,值得主政者反復思考。

繪圖:E20創意中心“一口鳥”總監

后記

南懷瑾老先生曾說儒家是糧店,我理解是出道時的必須品,當然也要伴一生;說道家是藥店,我理解是中年為求“不惑”態的解藥;說佛家是百貨店,這個我目前還沒悟透。年少時我錯過了《論語》,感覺至少多走了十年的彎路。現在正是讀“老莊”的年份,但我看到的常規解讀,常常把“老莊”理解為躺平或出世的,不能提起我的興趣,覺得沒啥意義。而高人能在其中解出入世的妙處的,往往認知難度會更高,卻更加有益。世道愈艱,唯修行者可以穿越之,修“老莊”,不是為了遁世,而是為了獲得韌性和更好的“認知”力。對于也許正處于逆境中的一些朋友,我再次分享我的另一個小視頻,與各位共勉。

注釋

〔1〕接化發,是中國傳統武術招式,原指“接招+化解+發功”,因被網絡武術名人馬保國提及而成為網絡熱梗,廣為人知。這里被作者化用為學習的方法。

〔2〕知行合一、致良知,是明朝思想家王守仁(號陽明)所創“陽明心學”的核心思想,即認識事物的道理與實行其事密不可分,凡事物即可致知。

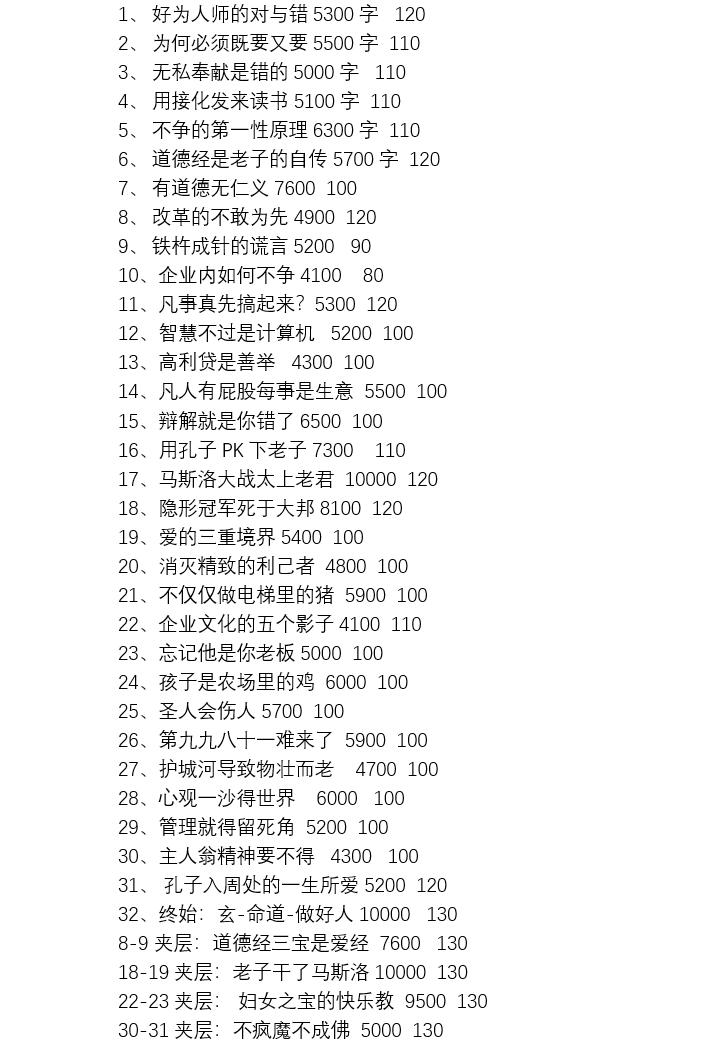

寫作69天后,《管理學之“道”與實踐》書的草擬目錄和寫作進展,第一個數字是章節的字數,第二個數字是作者的自評分,隨進度持續更新中,以正式出版后的圖書目錄為準。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317