或許,“畫布”與“畫師”的結合才是商業模式最好的定義。

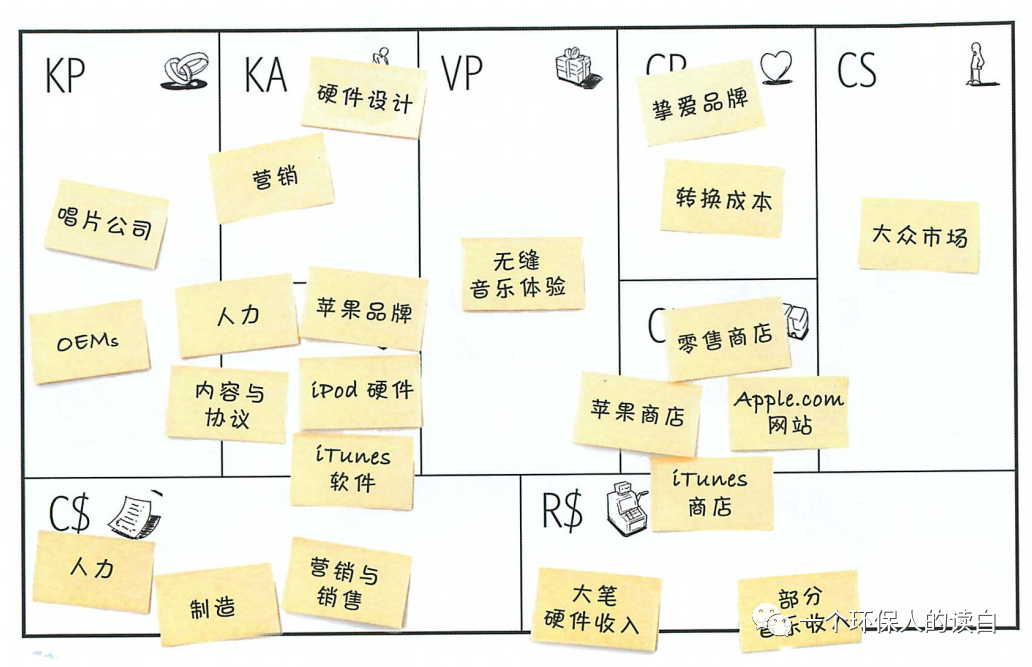

依照作者的方法,我經常打印一張A1大小的畫布釘到墻上,仔細貼上便利貼,或用畫筆隨意描畫。

想要用好畫布,“填空”遠遠不夠。

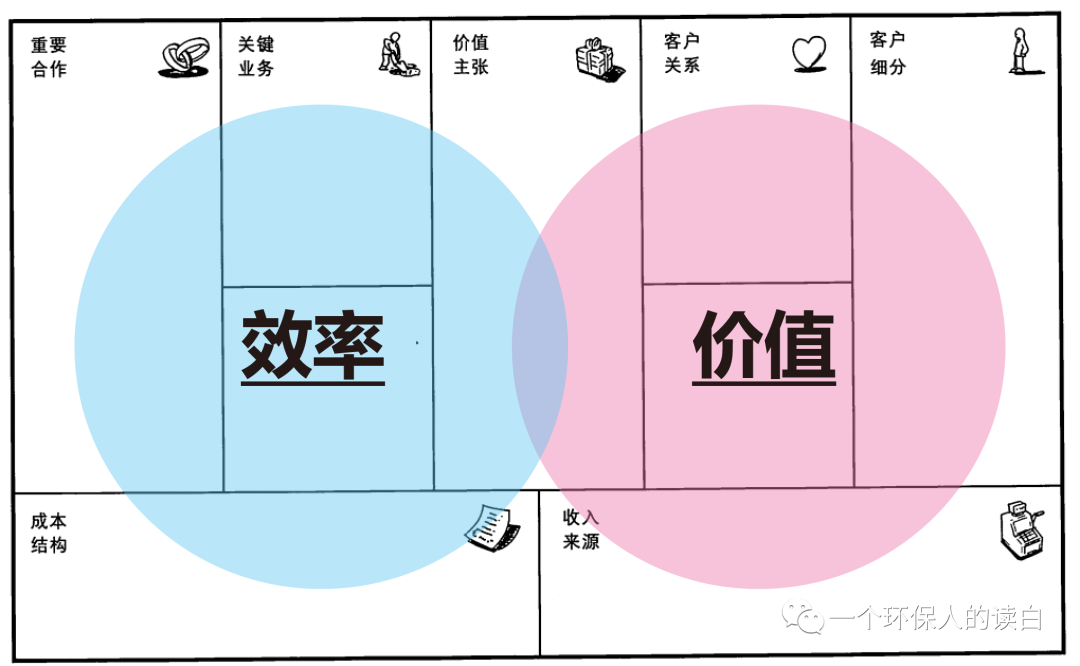

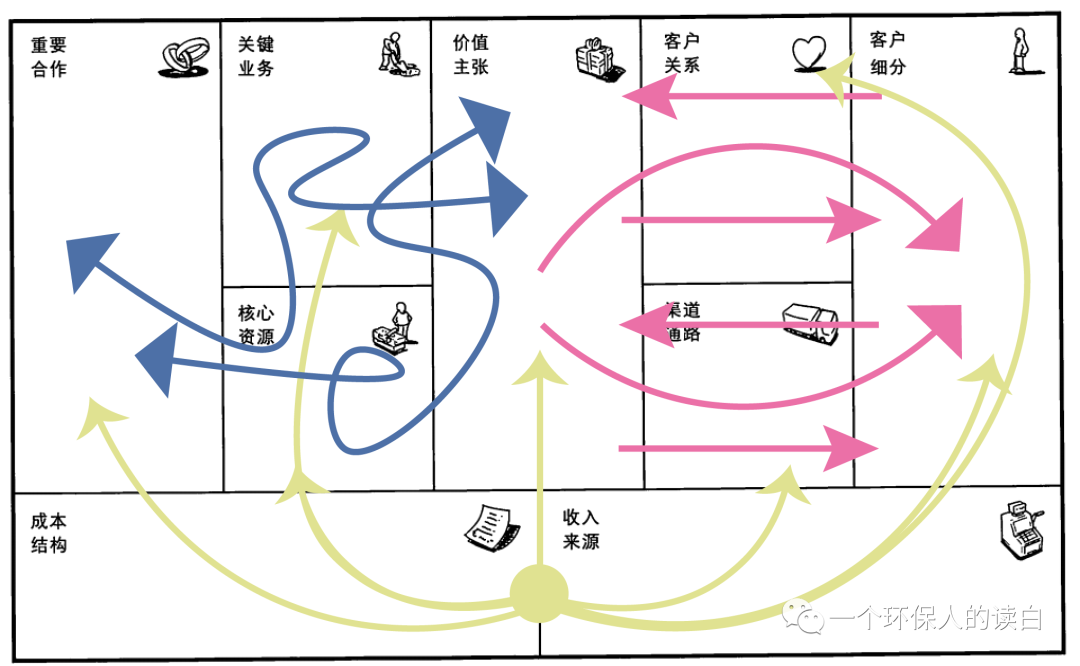

既然我說戰略是“配稱的”、“編織的”,商業模式的9個模塊必然也不會各自為戰。

比如,我沿縱軸切開,右邊講“價值”,左邊則探討“效率”問題。這“效率和價值”構成一組“灰度”,大、小企業的創新都深處其中。

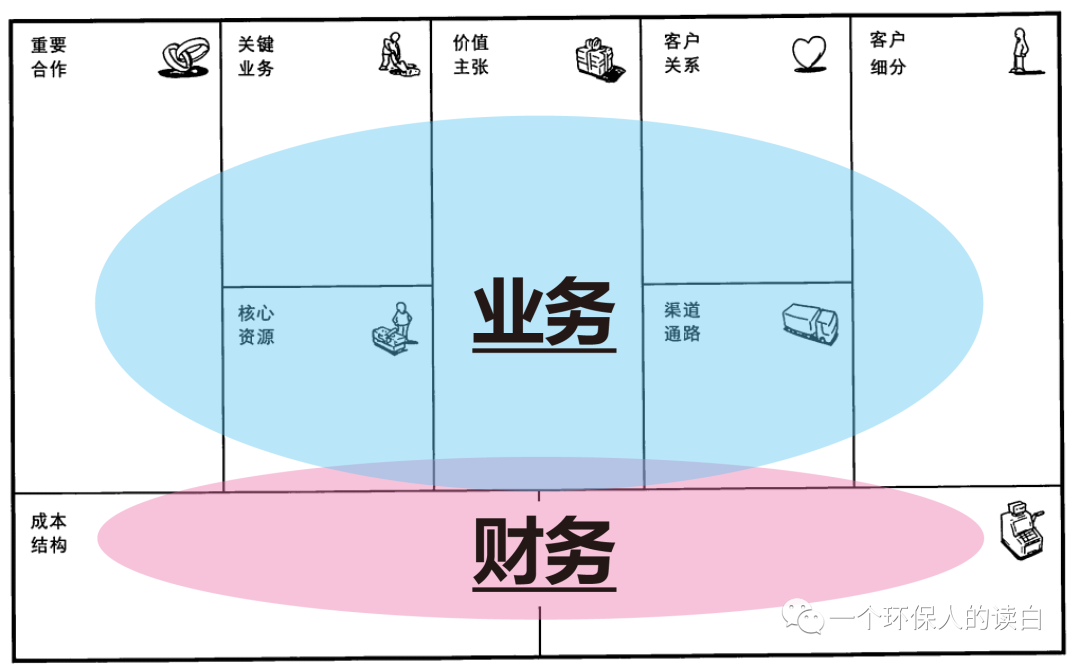

再如,我把畫布視為表、里兩部分,表層呈現“業務”結構,里層便是“財務”結構。這“業務和財務”構成一組“實務”,反映一家企業的健康程度。

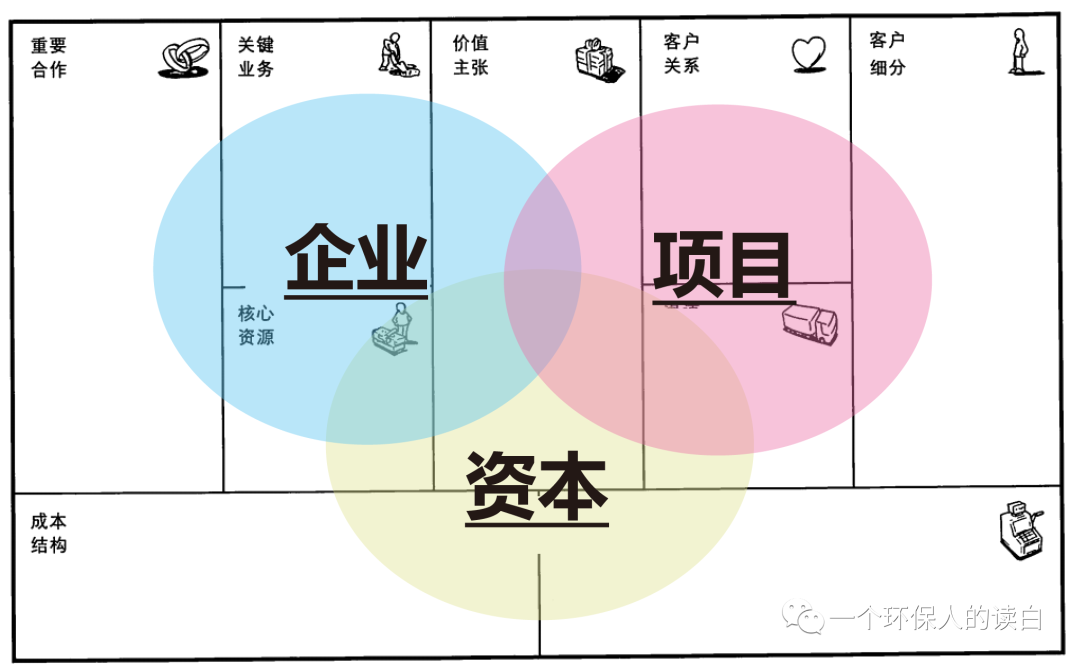

進一步,將此前的操作結合,我竟然得到了“薛濤PPP不可能三圈圖”!

證明了我此前的閱讀理解:規模(企業)、運營(項目)、杠桿(資本)的生死抉擇適用于每一家企業(點此跳轉:再讀薛濤PPP不可能三角——環保企業“擴張與控制”間的灰度)。

9個模塊是靜態的,但其間的“流動”才是商業模式的靈魂:價值側需要確保“紊流”,從“價值”到“客戶”再回到“價值”是一個穩定的閉合循環;效率側則相反,業務、資產、伙伴、資本間的編織應是“湍流”狀態。

財務/資本支流繁多,在“有限”性下,需要最合理的分配:流向“價值”叫研發;流向“客戶”叫商務;流向“渠道”叫銷售;流向“客戶關系”叫服務;流向“業務”叫投資;流向“資源”叫采購;流向“合作”叫戰略生態。

總稱叫做“管理”。

一張畫布,思維萬象。

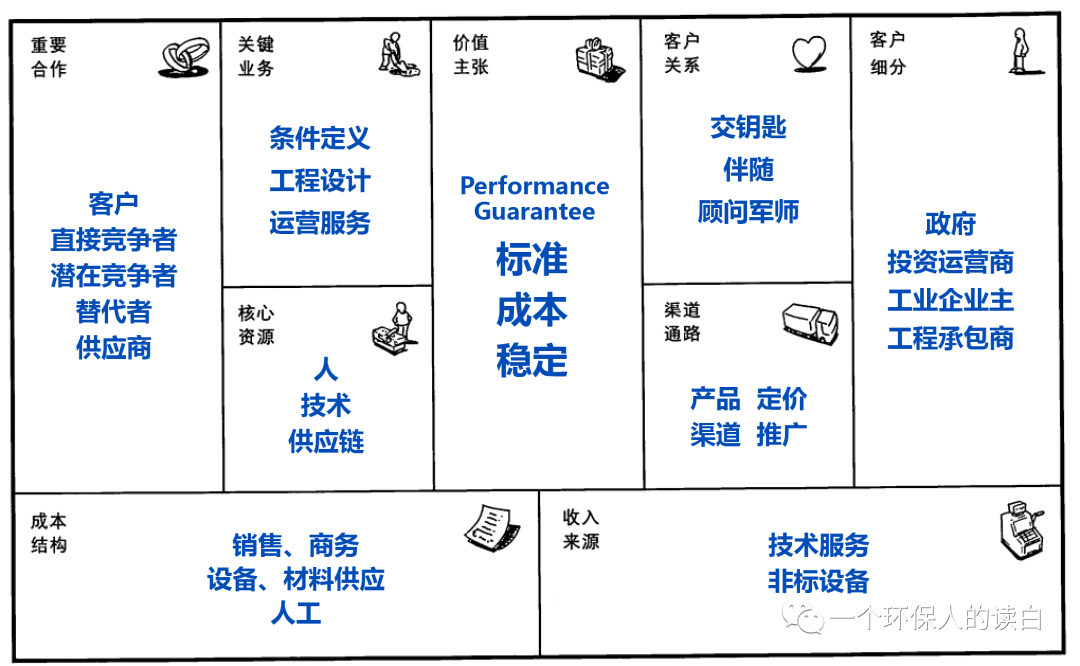

我剛剛打印了一張,以“工藝包”為例完成填空如下圖;我拆解了每個模塊,試以透視這20年中國環保商業模式的創新邏輯。

客戶細分和客戶關系

德魯克講:企業存在的唯一意義是創造客戶。

客戶決定了企業的價值主張,它是畫布第一模塊;“將所有產品賣給所有客戶”的企業是不存在的,所以“細分”是客戶戰略的起手式。

考慮到本行業客戶“需求”不自主且多變、善變,而客戶“關系”卻不輕易變化,我習慣將畫布中有關“客戶”的兩個模塊綁定做三方面宏觀思考——

客戶細分;

細分客戶的客戶細分;

細分客戶需要怎樣的客戶關系。

以污水處理工程為例,政府、投資運營商/工業企業主、工程承包商是工藝包合同中最常見的三類甲方。

政府

“環境問題”伴生于城市化和工業化進程,政府作為這一社會大改造的發動機,自然承擔著環境污染治理、修復最大的“安全”責任。

“環境產業”即為解除這“安全風險”而存在。

在產業發展早期,政府或其代理人親自下場做規劃、投資、工程、運營,“既為球員又當裁判”的規則下,“一勞永逸、交鑰匙服務”是對技術商的要求,供、需之間是結果關系而非過程關系。

但這種模式不可持續,經濟發展、環境質量和公共服務無法統籌,尤其隨著環境風險越來越大、標準越來越高、監管越來越嚴,環保設施的長期、高效、穩定運轉遇到挑戰。

于是政府逐漸將“專業事交由專業者”完成,PPP和工藝包依此而得到發展。政府則專心做好業主、政策制定者和監管者的角色,“安全風險”也隨之轉移。

投資運營商/工業企業主

這類客戶依賴政府或企業轉移而來的“安全風險”賺錢,以市政污水投資運營商為例:他們自籌資金建設項目,再利用水務資產20-30年期的特許經營權,通過“水費”和“政府補貼”等形式獲取利潤。

他們既是最終業主(政府或企業)的供應商,又是大量中小企業的客戶;他們組織資本運作、主導項目建設、負責運營生產;他們擁有數據、他們直面監管、他們計較成本。

“收入-投入=利潤”簡單的計算迫使他們在確保安全不被處罰的情況下,必須追求品質、提高效率,于是他們相對主動、更加專業、異常謹慎,需要生態伙伴貼心左右。

“伴隨服務”是我以為這種關系的最佳描述。

工程承包商

我理解“總承包”概念的維度,即是承包了一個項目所有的工程壓力--成本的、進度的、質量的。

工程承包商的本職與環境“安全”無關,但終端“風險”經常性間接轉化為工程“壓力”。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317