摘要:污泥的處理與處置已成為現代污水處理系統運行中最復雜、且花費最高的環節,如何妥善處置污泥問題是社會和行業的焦點問題。隨著環保督查力度的加大以及循環經濟渠道的興起,中國的污泥處置已經迎來最好的時代,但其技術路線目前卻尚無定論。本文匯總現有污泥處理技術,并展望未來主流技術路線。

早期,由于缺乏嚴格的污泥排放監管,我國污水處理廠建設存在嚴重的“重水輕泥”現象。近年來,飛速增長的污泥總量和巨大的潛在風險,使如何妥善處置污泥問題逐漸成為公眾及業內人士共同關注的焦點。對現代化的污水處理廠而言,污泥的處理與處置已成為污水處理系統運行中最復雜、且花費最高的一部分。

一、污泥處理處置技術概覽

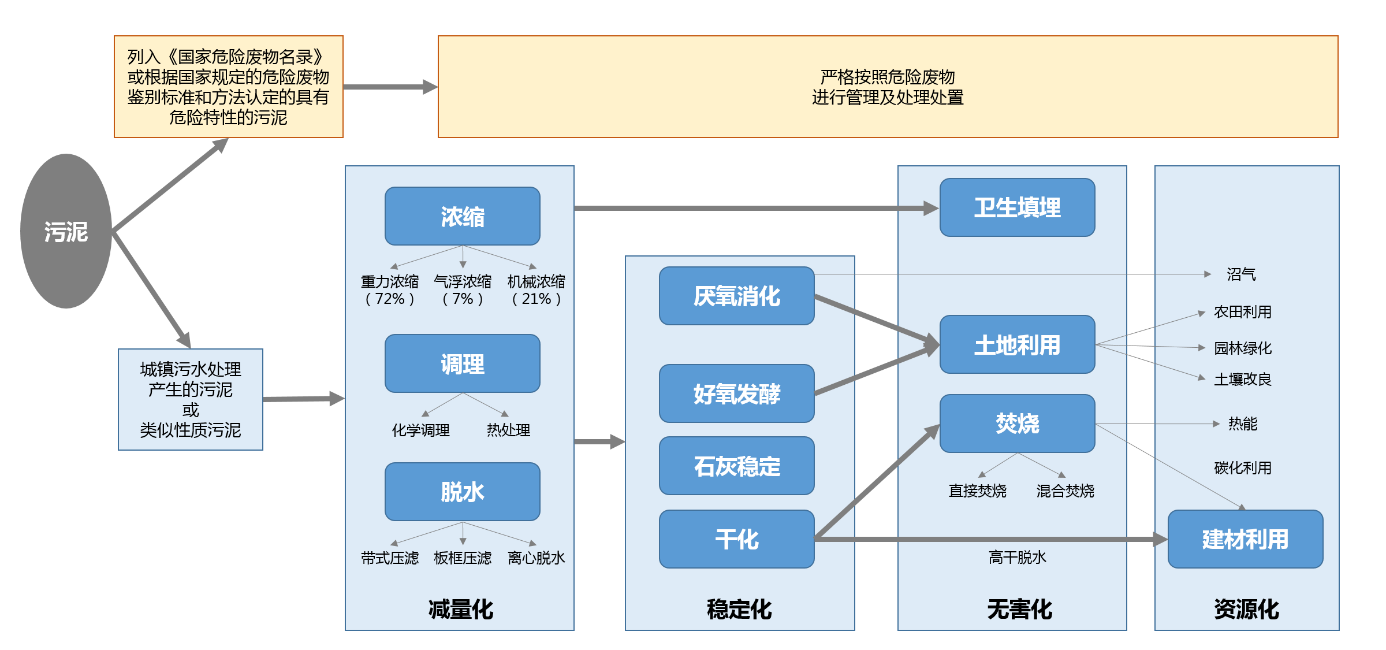

近年來,住建部、環境部等國家相關部門先后頒布了《城鎮污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》、《HJ-BAT-002城鎮污水處理廠污泥處理處置污染防治最佳可行技術指南(試行)》、《城鎮污水處理廠污泥處理處置技術指南(試行)》等政策及指導文件,對污泥處理及處置給出了推薦路線。

污泥處理與處置總體技術路線示意圖

二、污泥處理方法

污泥處理 (sludge treatment ):對污泥進行濃縮、調質、脫水、穩定、干化等減量化、穩定化、無害化的加工過程。我國目前主要的污泥處理方式有濃縮脫水、好氧堆肥、厭氧消化、干化等。

污泥處理的主要目的是減少污泥量并使其穩定,便于污泥的運輸和最終處置。一方面是,降低含水率,使其變流態為固態,達到減量目的;另一方面是,穩定有機物,使其不易腐化,避免對環境造成二次污染。污泥處理的方法常取決于污泥的含水率和最終的處置方式。

(1) 污泥濃縮脫水

污泥濃縮的作用是通過重力或機械的方式去除污泥中的一部分水分,減小體積;污泥脫水的作用是通過機械的方式將污泥中的部分間隙水分離出來,進一步減小體積。濃縮污泥的含水率一般可達94%~96%。常用的污泥機械脫水方式有帶式壓濾脫水、板框壓濾脫水、離心脫水,脫水污泥的含水率一般可達到80%以下。

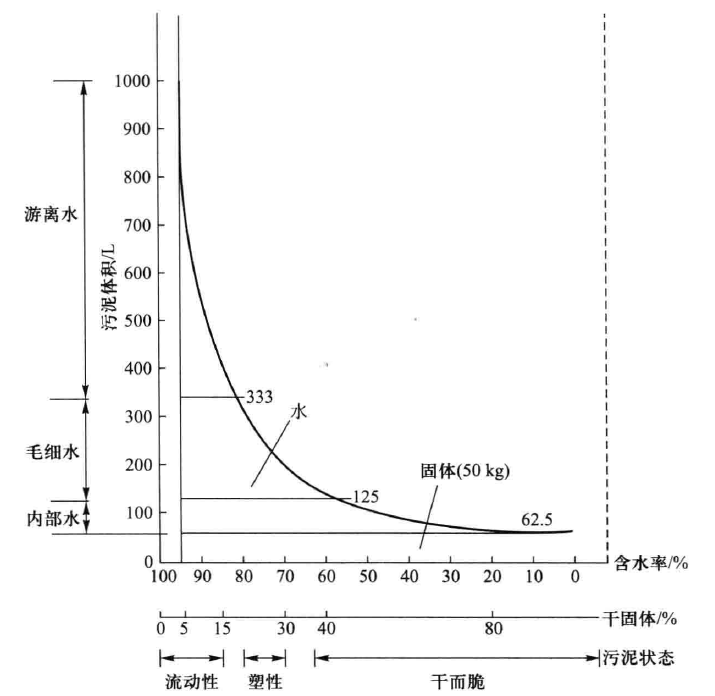

從污泥含水率與污泥狀態的關系圖可以看出,為了便于污泥處置時的運輸,污泥要脫水,使含水率降至80% 以下,失去流態。通常,若污泥進行填埋,其含水率要在60% 以下。

污泥含水率與污泥狀態的關系圖

(2) 厭氧消化

污泥厭氧消化,是指在厭氧條件下,通過微生物作用將污泥中的有機物轉化為沼氣,從而使污泥中有機物礦化穩定的過程。厭氧消化可降低污泥中有機物的含量,減少污泥體積,提高污泥的脫水性能。

污泥厭氧消化目前在我國應用的并不順暢。我國建設的約污泥厭氧消化設施中,可以穩定運營的不到20座。主要原因是由我國污泥泥質差、處理廠運行管理水平低。我國污泥含砂量較高、有機物含量較低、污泥可生化性差,消化設備運行的穩定性和產沼氣率等指標普遍未達到國外標準。

近年來,多項強化預處理技術被應用于工程實踐,可通過微生物細胞壁的破壁和水解,提高有機物的降解率和系統的產氣量,從而大大提升厭氧消化效率。比較典型的像基于高溫熱水解(THP)預處理的高含固污泥厭氧消化技術,采用高溫(155℃~170℃)、高壓(6bar)對污泥進行熱水解與閃蒸預處理;其他的還有生物強化預處理技術、超聲波預處理技術、堿預處理技術、化學氧化預處理技術、高壓噴射預處理技術和微波預處理技術等。

(3) 好氧堆肥

好氧發酵通常是指高溫好氧發酵,是通過好氧微生物的生物代謝作用,使污泥中有機物轉化成穩定的腐殖質的過程。代謝過程中產生熱量,可使堆料層溫度升高至55 ℃以上,可有效殺滅病原菌、寄生蟲卵和雜草種籽,并使水分蒸發,實現污泥穩定化、無害化、減量化。

好氧堆肥具有以下優點:發酵效率高,穩定化時間相對短;高溫達到60度左右,有效滅菌;含水率可降到35%左右;污泥成品主要用于土地修復、城市綠化、垃圾場覆蓋以及土壤改良等方面用土。

(4) 污泥干化

污泥干化,是指通過滲濾或蒸發等作用,從污泥中去除大部分含水量的過程。有蒸汽式、熱風式或者干脆利用高爐熱或者工廠余熱作為熱源。

目前應用較多的污泥干化工藝設備包括流化床干化、帶式干化、槳葉式干化、臥式轉盤式干化、立式圓盤式干化和噴霧干化等六種工藝設備。干化工藝和設備應綜合考慮技術成熟性和投資運行成本,并結合不同污泥處理處置項目的要求進行選擇。

(5) 石灰穩定技術

通過向脫水污泥中投加一定比例的生石灰并均勻摻混,生石灰與脫水污泥中的水分發生反應,生成氫氧化鈣和碳酸鈣并釋放熱量。石灰穩定可起到滅菌和抑制腐化、脫水、鈍化重金屬離子、改性、顆粒化等作用。

污泥的石灰穩定技術可以做為建材利用、水泥廠協同焚燒、土地利用、衛生填埋等污泥處置方式的處理措施。采用石灰穩定技術應考慮當地石灰來源的穩定性、經濟性和質量方面的可靠性。

編輯:汪茵

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317