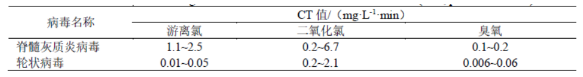

表6 脊髓灰質炎病毒和輪狀病毒2 lg滅活所對應的CT值(5 ℃,pH值為 6~7)

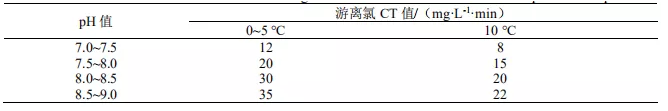

除溫度之外,pH也是消毒效果的重要影響因素。White提供了游離氯制劑在不同溫度和pH條件下對柯薩奇病毒A2型滅活的CT值,如表7所示。由表7可知,在pH值為7.0~9.0時,pH值越低,CT值越小。表7的數據同樣表明,水溫是消毒的有利因素,水溫越高,所需的CT值越小。

表7 不同水溫和pH條件下柯薩奇病毒A2型2 lg滅活所對應的CT值

冠狀病毒屬于有包膜的親脂類病毒,按照目前人類認知的微生物對消毒處理的抗力大小,有包膜的病毒相對容易被消毒劑殺滅。目前,未見針對新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的消毒劑抵抗力研究。王新為等采用病毒加標的方法開展了污水中SARS冠狀病毒的滅活試驗。結果顯示,SARS冠狀病毒在污水中對消毒劑的抵抗力比大腸桿菌8099和大腸桿菌f2噬菌體都低,污水中游離氯余量在0.4 mg/L以上(水溫為20 ℃,消毒時間為30 min)時,SARS冠狀病毒可被完全滅活。

3.2

物理消毒對病毒的殺滅效果

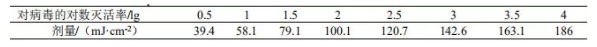

將水煮沸和紫外線照射是常見的物理消毒方式。WHO資料表明,將水煮沸對病毒可以達到6 lg以上的殺滅效果;USEPA給出的紫外線對腺病毒的殺滅數據表明,水廠、二次供水設施和凈水器常用的的劑量(40 mJ/cm2)對腺病毒僅能達到0.5 lg的滅活效果,如表8所示。

表8 紫外線照射對腺病毒的對數滅活率與照射劑量的關系

3.3

膜過濾技術對病毒的去除效果

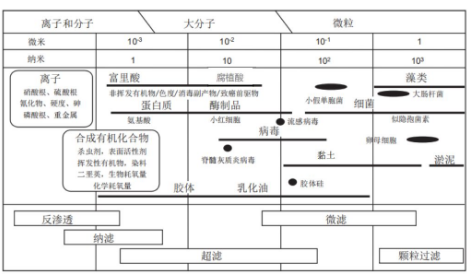

近年來,特別是《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)頒布實施以來,我國規模化水廠的水處理工藝得到普遍提升,臭氧活性炭等深度處理工藝逐漸增多,膜處理工藝也開始得到應用。膜處理技術是以壓力為推動力的一種膜分離技術,通過不同孔徑尺寸的膜,將水中微生物、顆粒物甚至是溶解鹽從水中分離出去,基本不需要使用化學藥劑,產水水質相對穩定,受進水波動影響較小。膜過濾技術去除微生物的機理主要有兩種:(1)機械篩分,通過膜截留比自身孔徑大或與其孔徑相當的微生物顆粒;(2)吸附截留,當微生物穿過膜表面進入膜內部時,由于膜自身物理化學性質和靜電引力的影響使它們沉積在膜孔側壁或膜內部基質上。被截留的微生物的尺寸原則上應大于膜孔徑。根據孔徑的不同,膜可細分為反滲透(RO)膜、納濾(NF)膜、超濾(UF)膜和微濾(MF)膜等,其中,微濾膜孔徑最大,反滲透膜孔徑最小,4種膜與相應可截留物質的關系如圖1所示。

圖1 不同膜過濾技術可截留的物質

病毒顆粒直徑很小,大多介于0.02~0.30 μm。從孔徑上看,微濾膜不足以去除病毒,但實際上微濾膜對病毒有一定的去除作用,這通常認為是由于膜表面形成的濾餅層的作用,但濾餅層是不穩定的,并容易通過反沖洗過程去掉,因此,實際上微濾并不適用于飲用水中病毒的去除。對于超濾技術目前仍存在爭議,美國的29個州中只有6個州認可超濾對病毒的對數去除率可以達到1 lg及以上,更多的州更傾向于采用混凝、沉淀、過濾、消毒等組合工藝對病毒進行控制;也有觀點認為,超濾膜對病毒的截留遠高于基于篩分原理的理論截留率,膜對病毒的分離過程不是簡單的篩分過程,膜對病毒的吸附在膜的截留中具有重要地位,因此,超濾膜也有被應用于病毒的去除或純化。納濾技術和反滲透技術能夠有效去除病毒,但因運行成本較高等原因,目前在水廠應用有限。需要注意的是,膜過濾過程對病毒沒有持續控制能力,為確保飲用水輸配過程安全有效,水處理過程需要配合消毒工藝的使用。另外,膜污染問題也需要注意。

4 小結

(1)病原微生物污染飲用水可導致介水傳染病的發生,糞便污染是飲用水微生物污染的主要途徑。

(2)傳統的混凝、沉淀、過濾等水凈化過程對病毒有一定的去除效果,可通過控制渾濁度來評估水處理的效果,當濾后水的渾濁度低于0.3 NTU時,病毒的對數去除率可達到2 lg。

(3)化學消毒是殺滅微生物的重要措施,可通過控制CT值來實現對微生物的有效滅活。水溫、pH、消毒劑類型、病毒種類等是影響消毒效果的重要因素。

(4)物理消毒方法中,煮沸對病毒有很好的殺滅效果;紫外線劑量為40 mJ/cm2時,對腺病毒僅能達到0.5 lg的滅活。

(5)微濾不適用于飲用水中病毒的去除,超濾對病毒的去除效果仍有爭議。膜處理過程需要配合消毒工藝以確保飲用水輸配過程的安全。

(6)美國、加拿大等少數國家的飲用水水質標準中規定了病毒的控制要求。我國飲用水衛生標準中雖然沒有病毒指標,但提出了生活飲用水應經消毒處理及對消毒的具體控制要求,同時規定了渾濁度的限值。水廠應首先做好水源防護,并根據水源污染特征、環境條件及水處理工藝等情況,強化對渾濁度的控制,確保消毒措施有效運行,加強消毒劑余量和微生物指標監測以及安全巡查,確保飲用水生物安全。

(7)水廠應加強衛生管理和傳染病防控,供、管水人員應身體健康,禁止患有礙飲用水衛生疾病的人員和病原攜帶者直接從事供、管水工作,必要時供、管水人員也應做好自身的健康防護。

編輯:徐冰冰

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317