我國《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)為全文強制的國家標準,該標準特別重視對微生物指標的控制要求。標準條文中明確指出“生活飲用水中不得含有病原微生物。……生活飲用水應經消毒處理”;同時,對6項微生物指標提出了限值要求,包括總大腸菌群(不得檢出)、大腸埃希氏菌(不得檢出)、耐熱大腸菌群(不得檢出)、菌落總數≤100 CFU/mL、賈第鞭毛蟲<1 個/(10 L)和隱孢子蟲<1 個/(10 L);此外,還規定渾濁度限值為1 NTU(水源與凈水技術條件受限時為3 NTU)。但該標準中未列入病毒指標。

2.2

WHO飲用水水質準則

2011年WHO出版了《飲用水水質準則》第4版,于2017年出版了增補版。準則中列出了可能的水源性病毒病原體,如表1中前9項,并提及了SARS冠狀病毒,指出雖然部分證據認為SARS冠狀病毒可通過吸入水滴傳播,但該病毒不屬于介水傳播病原微生物,不可能存在于飲用水中。對于包括病毒在內的各項微生物指標,準則并未給出明確的指導值,只是從健康影響、感染源、暴露途徑等方面進行了闡述;同時,要求做好水源防護,整合全面的水處理方法和檢測方法,建立多重屏障,防范病毒等微生物污染。

2.3

美國飲用水水質標準

美國飲用水水質標準由美國環保局(USEPA)負責制定,分為一級強制性標準和二級推薦性標準。其中,一級標準中規定了病毒(腸道病毒)的最大污染物濃度目標值(MCLG)要求為0,最大污染物濃度(MCL)要求為病毒的去除/滅活率不低于99.99%(4 lg)。USEPA把渾濁度也列入到微生物指標中,限值要求為95%的水樣要達到0.3 NTU,最大限值為1 NTU。

2.4

其他國家飲用水水質標準

歐盟和日本的飲用水水質標準中未列入病毒指標。加拿大飲用水水質標準中列入了腸道病毒指標,其控制要求和美國一致,即病毒去除/滅活率不低于99.99%。澳大利亞飲用水準則中將大腸桿菌噬菌體作為飲用水是否受到糞便和(或)病毒污染的指示微生物指標,規定100 mL飲用水中不應檢出大腸桿菌噬菌體;同時,準則中還列出腺病毒、腸道病毒、肝炎病毒、諾如病毒以及輪狀病毒作為參考指標,但沒有給出限值。

3 飲用水中病毒的控制

3.1

水凈化過程及化學消毒對病毒的去除/殺滅效果

飲用水安全保障措施主要包括水源防護、集中凈化和消毒處理、管網輸送等。顯然,良好的水源是飲用水安全的基礎,水質凈化處理是關鍵過程,尤其是消毒環節,是保障飲用水生物安全的重要屏障。

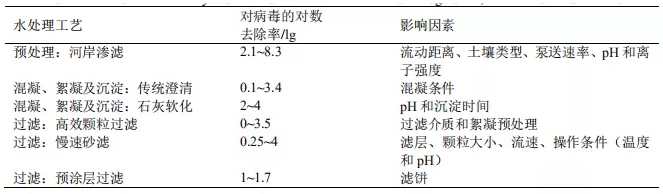

傳統的常規處理工藝過程為混凝-沉淀-過濾-消毒,這仍是目前我國以地表水為水源的自來水廠的主流水處理工藝。實踐證明,混凝、沉淀、過濾工藝過程對水體中的病毒可起到一定的去除作用,如表2所示。

表2 混凝、沉淀、過濾等水處理過程對病毒的去除效果

由表2可知,混凝、沉淀、過濾等水處理過程對病毒的去除效果受到多種因素的影響,實踐中可通過控制渾濁度來評估水處理的效果。構成渾濁度的物質(如細菌、真菌、蛋白質、腐殖質、藻土等)對水中的病毒具有一定的吸附作用,同時對病毒也有保護作用,病毒在高濁度水中的存活時間更長。因此,低渾濁度對去除病原體、保證飲用水安全,具有積極而重要的意義,在提高消毒劑消毒效率的同時可降低水中的細菌、病毒和原蟲等微生物。據資料顯示,常規處理工藝對渾濁度的平均去除率約為98.83%。為滿足我國《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)中規定的末梢水渾濁度不超過1 NTU的控制要求,水廠一般將出廠水的渾濁度控制在0.5 NTU或更低。資料表明,當濾后水的渾濁度低于0.3 NTU時,病毒的對數去除率可達到2 lg。

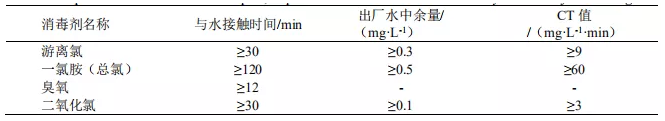

消毒是殺滅微生物的重要環節。在消毒過程中,水廠通過控制CT值(消毒劑剩余濃度和接觸時間的乘積)來實現對微生物的滅活。我國《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)要求,飲用水必須經過消毒處理,并規定了氯及游離氯制劑、氯胺、臭氧、二氧化氯等常用化學消毒方式的使用要求,包括消毒劑的余量控制要求和與水的接觸時間,如表3所示。

表3 《生活飲用水衛生標準》消毒劑余量和接觸時間相關要求及CT值

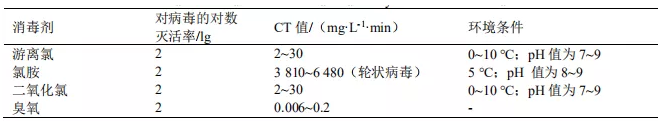

病毒對消毒劑的抵抗力受到許多因素的影響,如水溫、pH、消毒劑類型等,即CT值的確定與上述因素密切相關。WHO《飲用水水質準則》等文獻給出了常用消毒劑在不同環境條件下滅活2 lg的病毒所需CT值,如表4所示。由表4可知,除氯胺外,其他消毒劑對病毒均具有較好的殺滅效果。但文獻中除氯胺消毒明確了試驗對象是輪狀病毒外,其他消毒劑的數據均未明確試驗對象。

表4 不同消毒劑對病毒滅活的CT值

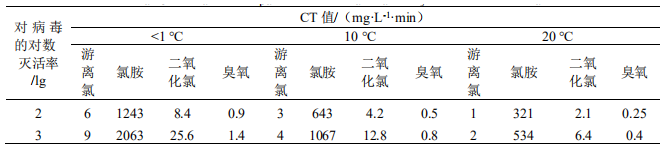

USEPA針對甲型肝炎病毒也給出了不同病毒對數滅活率和環境條件下CT值的數據,如表5所示。

表5 不同消毒劑對甲型肝炎病毒滅活的CT值

由表5可知,水溫越高,達到同樣殺滅效果所需的CT值越小,即溫度是控制病毒殺滅的有利條件。氯胺在甲型肝炎病毒的殺滅效果上不盡如人意,這與WHO提供的信息一致。此外,針對同樣的殺滅效果,USEPA給出的CT值范圍比WHO給出的數值范圍要窄,總體數據偏低(臭氧除外),分析可能與試驗對象不同有關。USEPA提供的原始文獻資料中明確試驗對象是甲型肝炎病毒,推測WHO文獻中的數據來源于對多種病毒的試驗結果,由于不同的病毒對消毒劑的敏感性會有一定差異,則WHO給出的范圍比較寬泛。Hoff給出的脊髓灰質炎病毒和輪狀病毒在達到2 lg對數滅活率情況下各種消毒劑的CT值數據說明了同樣的問題,如表6所示。

編輯:徐冰冰

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317