第三章 農村黑臭水體治理方案編制

3.1 編制思路

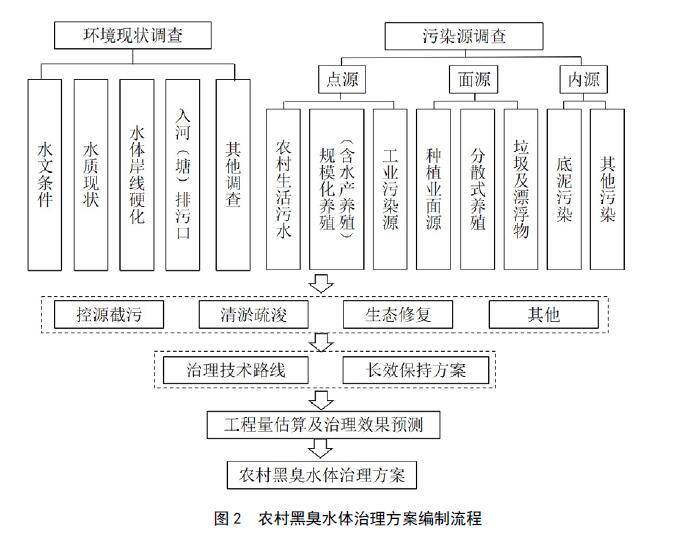

各省(區、市)以縣級行政區為單位,在實地調查和環境監測基礎上,確定污染源和污染狀況,綜合分析農村黑臭水體的污染成因,結合水體功能與去向、當地實際情況和村民訴求,篩選技術可行、經濟合理、符合農村實際的技術方法,制定黑臭水體治理的技術路線,預估所需工程措施、工程量和實施周期,預測水體治理效果,形成黑臭水體治理方案。試點示范地區編制《治理方案》,非試點示范地區參照《指南》根據實際情況酌情開展工作。農村黑臭水體治理方案編制流程見圖2。

3.2 環境現狀調查

在排查工作的基礎上,進一步調查水體現狀、水體黑臭原因,為治理技術的選擇和工程量預測提供依據。

3.2.1 水文條件

主要內容包括水體邊界范圍、水面大小、水位和水深、流速及流量,以及與周邊水系的連通關系等。

3.2.2 水質現狀

主要內容包括水體的污染類型、污染物濃度、黑臭發生時段、持續時間等。

3.2.3 水體岸線硬化狀況

主要內容包括硬化岸線和河湖床的面積、硬化厚度、硬化類型等。

3.2.4 入河(塘)排污口情況

主要內容包括排污口位置、污染物來源、污染類型、排放濃度及排放量等。

3.2.5 其他情況

其他需要調查的內容包括垃圾堆放面積、堆放量、村民投訴情況、影響村民人數等,同時可選擇性調查水體的化學需氧量(CODcr)、水溫、pH 等指標。

3.3 污染源調查

3.3.1 點源污染調查

點源是指具有固定排放點的進入農村水體的各種污染源,主要包括工業污染源、規模化養殖場(含水產養殖)以及農村生活污水污染物排放等。調查內容包括排污口情況,以及相應指標的時間、空間變化特征。

3.3.2 面源污染調查

面源是指以非點源(分散源)形式進入農村水體的各種污染源,主要包括種植業面源污染、分散式畜禽養殖廢水污染、岸邊垃圾及水體中各種漂浮物等,通常具有明顯的區域和季節性變化特征。調查內容包括土地利用類型及面積、施肥量、畜禽養殖類型及其污染治理情況、河面及岸邊垃圾堆放情況等。

3.3.3 內源污染調查

內源主要是指農村水體底泥中所含有的污染物等。調查內容包括水體底泥厚度、顏色及主要污染物特征等。

3.4 治理技術選擇

農村黑臭水體的治理應按照“控源截污、內源治理、水體凈化”的基本技術路線具體實施,其中,控源截污和內源治理是選擇其他技術類型的基礎與前提。結合黑臭水體污染源和環境條件調查結果,系統分析黑臭水體污染成因,合理確定水體治理和長效保持技術路線。相關技術措施要點見《指南》第四章。

黑臭水體治理方案應體現系統長效、利用優先,按照“山水林田湖草”生命共同體和綠色發展的理念,通過治理工程的全面實施,實現農村黑臭水體的系統性修復。另外,采取補水措施的補水水質應滿足《指南》“不黑臭”的水質指標要求。選用清淤疏浚技術,應安全處理處置底泥,防止二次污染。

3.5 治理工程及投資概算

根據選定的治理技術和環境條件調查結果,以及水體所處的地理位置及水體功能、去向等情況,兼顧鄉村綠化、道路恢復和清淤底泥的處理處置,合理確定工程量和實施周期,預測治理工程成本。

3.6 治理效果預測

結合農村水體的水質水量特征及水體自凈能力,對治理工程實施后的水體黑臭狀況進行預測。

對于黑臭已基本消除,但生態自凈能力相對較弱的農村水體,酌情開展生態修復工程建設,確保治理工程長效運行。

第四章 農村黑臭水體治理措施

4.1 選擇原則

農村黑臭水體治理技術措施的選擇應遵循“系統綜合、標本兼治、經濟適用、利用優先、綠色安全”的原則。

系統綜合。農村黑臭水體通常具有成因復雜、影響因素眾多的特點。需系統考慮不同技術措施的組合,多措并舉、多管齊下,綜合治理黑臭水體。

標本兼治。黑臭水體通常具有季節性、易復發等特點。因此,《治理方案》需系統考慮不同技術措施組合,既要滿足近期消除黑臭的目標,又要兼顧遠期水質穩定達標,做好治理后維護管理,解決導致水體黑臭的相關環境問題。

經濟適用。地域自然、經濟特征及水環境條件直接影響黑臭水體治理的難度和工程量,需要根據水體黑臭程度、污染原因和治理階段目標的不同,對擬選擇的《治理方案》進行技術經濟比選,有針對性地選擇適用的技術方法。

利用優先。立足農村生產生活實際,對造成農村黑臭水體的污染源,如生活污水、垃圾、畜禽糞污等,優先采取資源化利用措施,降低治污成本。已消除黑臭,且水質滿足農田灌溉水質要求的水體,可進行資源化利用,滿足農業用水、用肥要求。

綠色安全。審慎采取投加化學藥劑和生物制劑等治理技術,強化技術安全性評估,避免對水環境和水生態造成不利影響和二次污染。

4.2 控源截污措施要點

農村黑臭水體成因多樣,要運用農村生活污水治理、農村廁所糞污治理、畜禽糞污治理、水產養殖污染防控、種植業面源污染治理、工業廢水污染治理及垃圾清理等技術措施進行綜合治理。

4.2.1 農村生活污水治理

充分考慮城鄉發展、經濟社會狀況、生態環境功能區劃和農村人口分布等因素,因地制宜采用污染治理與資源利用相結合、工程措施與生態措施相結合、集中與分散相結合的建設模式和處理工藝。

編輯:王媛媛

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317