8月17日,E20環境平臺聯合上海國際創投股權投資基金管理有限公司在上海組織了主題為“解碼智慧環保&促進產融結合”的金融路演活動,E20環境平臺合伙人、北京上善易和投資管理有限公司副總經理王新平博士作了從兩山視角看智慧環保行業現狀與未來的主題分享(詳情請點擊:【沙龍&路演】站在風口上,智慧環保怎么干)。該篇為王新平在路演活動上的主題演講詳細內容。

王新平

智慧化支撐環境產業向“五化”全面過渡

互聯網經過20多年的發展,我國消費互聯網一枝獨秀。一方面,我國消費互聯網的天花板已經顯現;另一方面,2018年底我國市場主體數量已達1.1億戶,我國潛在的企業服務需求巨大,遠遠未得到開發和滿足,未來市場空間不可限量,我國產業互聯網在2018年開始興起。

3G、4G時代移動互聯網向消費端的滲透,改變了人們的生活方式,5G通信時代的到來,第一次使得通信技術可以進入工業生產領域,5G將實現移動網絡向工業生產端的滲透,向萬物互聯轉變。

在國家戰略驅動下,環境產業迎來了很好的發展機遇,“一帶一路”、構建人類命運共同體等全球戰略讓中國在可持續發展、氣候變化等生態環境保護的重大課題上肩負了更大的責任與使命。雄安新區、粵港澳大灣區、長三角一體化、京津冀協同發展、成渝城市群等國家戰略給城市管理者帶來了新課題,也帶動了城市發展的新機遇。長江大保護、鄉村振興、山水林田湖草一體化生態保護和修復等頂層設計讓環境治理從點源治理逐步走向了系統服務。環境產業將掀起新的發展浪潮,環保產業發展的拐點已經到來,環境產業將會迎接服務業特性的回歸,環境產業的內生增長力量必需依賴于科技創新,環境產業將向高質量,縱深化,過程化,精細化,系統化全面過渡,非常需要智慧化的支撐。

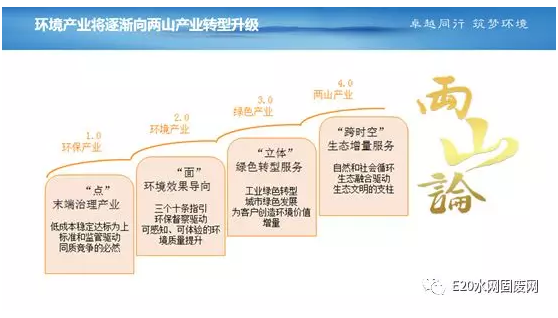

環保產業的演變歷程,從1.0環保產業,到2.0的環境產業,再到3.0/4.0的綠色產業和兩山產業,早先末端治理的時候,需求就是一個在線監測,獲取基本的數據。到后來面向效果的時候,進行了聯網監測,數據的準確性也得到了提高。目前到了綠色產業3.0階段,工業綠色轉型和城市綠色發展,為客戶創造環境價值增量的特定階段,智慧化在政府公共服務方面的應用已經相當廣泛。

未來智慧化一定要主動融合到環境產業中去,要和產業深度融合,進入生態價值增量的一個服務階段。未來環境產業的轉型升級是從綠色產業向兩山產業演變,所以未來的智慧環保也必需契合于綠色產業和兩山產業,不是一個單純的互聯網技術,是與產業的強連接,需要與產業價值進行耦合。不僅是城市生態環境+工業體系的智慧化過程控制,更是萬物互聯的知識共享網絡,5G通信技術為智慧化帶來的是生產方式變革,是消融組織邊界的互聯價值增量創造,兩山產業生態價值奇點與分布式互聯網大數據智能中心的自耦合,是未來非常明確的一個發展方向和趨勢。

我國智慧環保市場空間將逐步釋放

我國智慧環保從1996年萌芽經歷了5個發展階段,從最開始的在線監測到后來的網絡化、物聯網、信息資源共享,一直到現在的智慧環保。

環境產業經過前10年的快速發展,形成了很大的存量市場,新增市場依然活躍,面向治理效果的系統服務需求更為突出;前幾年過度資本化的快速擴張的后遺癥需要逐漸化解。物聯網、云計算、移動互聯網等新一代信息技術在環保領域的深度融合應用是環保企業必須主動迎接的戰略選擇,智慧環保是未來發展大勢所趨。

在新的需求刺激下,智慧環保市場空間將逐步釋放,從“一帶一路”生態環保大數據服務平臺建設,對外為“一帶一路”參與國家提供信息共享服務,實現環境信息的互通、互連、互用、互補,形成環境信息、知識、經驗和技術的共享和應用。長江經濟帶“三線一單”數據共享系統建設,要求以生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和環境準入負面清單(簡稱“三線一單”)為手段,強化空間、總量、準入環境管理,協調好發展與底線的關系,確保發展不超載。精準治霾智能化平臺助力京津冀“2+26”藍天保衛戰,提出了“立體監測、精準研判、靶向管控、科學評估”為城市污染精準治霾提供利了技術支撐和管理手段。

智慧環保的三大主要應用場景

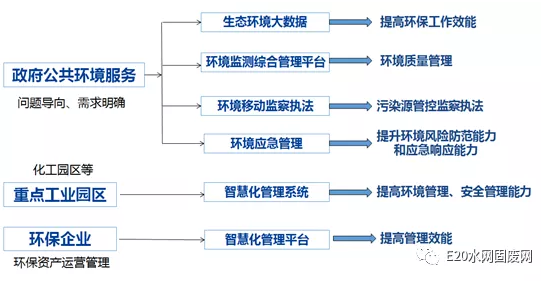

智慧化在環境領域的主要應用場景,目前應用得最多領域的是政府公共環境服務,特點是問題導向、需求比較明確,主要包括做生態環境大數據、環境質量管理、環境監察執法、環境應急管理等。

包括化工園區等重點工業園區的智慧管理,主要是滿足兩方面需求,一是環保的合規,二是安全的合規。

第三類就是環保資產的運營管理,目前已經進行了一些嘗試,但是不太普遍,利用智慧化來提高環保資產的管理效能。很多大的環保企業目前還停留在“意動心動但是還沒有行動”的階段,還沒有形成明確的需求和落地方案。

智慧環保面臨的主要痛點和應對建議

相對消費互聯網來說,產業互聯網目前還處于早期階段,智慧化服務企業需要有自己的絕活,深度去挖掘,因為工業體系門類非常多,不能形成標準化產品,大部分是個性化工程,還面臨很大的考驗,智慧環保行業目前主要面臨的痛點有:

1、互聯網軟件公司服務起點太高、過于高大上,不能切合環境產業的實際應用需求。

2、智慧化平臺系統屬于環保企業的追加科技投入,預算非常有限。

3、互聯網軟件公司與環保企業的價值觀不在同一維度,環保企業從設備思維、工程思維向技術服務思維轉變需要不斷引導與培育。

編輯:徐冰冰

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317