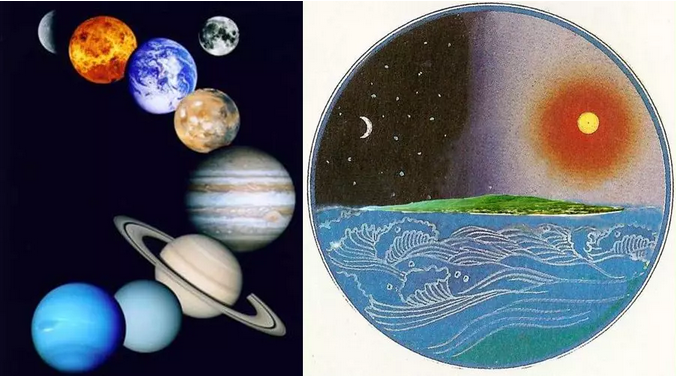

《黃帝內經 素問》有云:日為陽 月為陰。祖國傳統文化認為日屬陽,月屬陰。日月輪轉,陰陽相伴,日和月分別供給地球上陽和陰的能量,地球上生態的形成不只是內部自身的作用,還有外部日月星群的合力作用。月球是地球外部的重要生態組成部分,我們一定要有大生態的概念。

祖國傳統文化對于天地日月的認識

《黃帝內經 靈樞》有云:人與天地相參也,與日月相應也。祖國的傳統文化認為:人體氣機的變化是隨著自然環境的而變化,每日有“十二時辰對應十二經絡”的“子午流注”,每年都有“春生、夏長、秋收、冬藏”四季之象,養生需“天人合一”,行為處事要“因天之序”“順其自然”之說。自然天地大環境決定人體小環境,這實際上是很多傳統做法、傳統活動的理論基礎。

我們再向上看一層,實際上日月五行的天體大環境決定了地球小環境,地球的生態不是孤立存在的,而是靠著一個龐大的體系在做支撐,大環境的而平衡穩定才孕育出小環境的生命的持久。才形成了今天地球上的天地自然規律,地球周邊這些鄰居天體是地球上生態形成和生命延續的必要條件。

月球對于地球的生態作用,比太陽還要重要

月球看似悄無聲息,沒有大氣層,引力也只是地球的六分之一,不要認為這些現象就是沒有能量,實際上這正是“陰”的能量,與火辣辣的太陽上“陽”的能量相互牽制。

《說文解字》有云:月,闕也,太陰之精。古人認為“月”是宇宙間太陰的精魂,太陰的能量正與太陽能量相對,日月輪轉,陰和陽兩種能量相互輪轉、相互依存,此消彼長,平衡的供給到地球,才保持了世界有序發展。

從漢字構成上來看, 陰字由月構成,代表陰的力量,陽字由日構成;日帶給我們地球陽的能量,月帶給我們陰的能量。日和月的并存實際上是浩瀚宇宙的自然平衡。

祖國傳統文化還認為:陽在表,陰在里,陰為陽之母,陰的能量比陽的能量更重要!在中醫里,陰虛比陽虛更難治,傷了陽只是傷了表,如果陰的能量有損失就等于傷了里,是最深層的病癥。

唐代古詩當中有云“忽如一夜春風來,千樹萬樹梨花開”,很多的植物都在夜間有明顯的生長;還有日常所說很多的變化經常在“一夜之間”發生,實際上都是傳統文化在強調“陰”的作用。

現代科學探索需要有傳統文化的指引,應有所為,有所不為,要有“底線思維”

現代科學注重局部觀察分析,精于量化計算,由此發現的都是物質的成份價值,月球已被確定擁有極其豐富潛在礦產資源,從成分分析的角度很難看到月球的生態作用和生態價值。

但祖國傳統文化特別強調從事物整體和宏觀上做把握,注重各個系統之間的平衡關系。生態系統不只是植物動物,不只是陸地海洋,日月輪轉,陰陽相伴,外部系統的供給是生態存在的必要條件。月球是地球上生態和生命的根本支撐,我們一定要有大生態的概念。

傳統文化為道,現代科學是術,術需要有道的指引和限制。“道為體,術為用。有道者術能長久,無道者術必落空。……道為本,術為末,若本末倒置,則一世殆矣!”

我們科技探索不用跟著西方人屁股后邊瞎跑,他們搞什么我們也搞什么,他們沒有深刻的文化沉淀和文化指引,是容易走進死胡同的;但我們要啟用自己的思維模式,要從優秀的祖國傳統文化中尋找出發點和落腳點。在過去物質貧乏的年代,我們的發展就是瞄著別人的樣子;到了現今物質水平差不多的時代,就不用在盲目的模仿別人。

時代發展到今天,科學探索一定要有“底線思維”,莫要把月球當礦山,莫要對天體做開發,莫要去觸碰“陰”的能量源,再無畏的往前走就有可能陷入極端,就有可能制造生態災難。

生態文明時代,我們要事前就算生態帳,如果不具備恢復能力,那么我們就不要去開發。

從1960年國人第一次登頂珠峰,到2019年初,珠峰大本營無限期的關閉,不到六十年的時間里,珠峰的原生態環境已經不能再承受我們的光臨和訪問了。

再來看看外太空,如今的所有的繞地球的軌道的都充滿了太空垃圾,據不完整統計,約有五千多顆發射裝置和衛星工作站已經報廢,但仍舊滯留在太空中,我們目前只掌握向外的發射技術,而沒有任何的恢復措施,沒有能力處理這些太空垃圾。因為那里根本不是地球的環境,現有的科技根本無用武之地。

從歷次對地球上原生態的開發來看,在自然環境經歷被開發、被利用、被破環的過程之后,回過頭來算算總帳,衡量下得到和恢復的成本,遠不及收斂下當年的好奇心和占有欲。

我們必須盡早的自省!探月工程需淺嘗輒止!無論抱著什么樣目的,無論上邊有多少需要的資源,我們掌握的措施根本無法對月球上的生態做修復。也不要去觸碰外太空的任何天體,大環境一旦遭到微調,小環境都是劇變。

祖國傳統文化中把一年中的四季比喻成是“春生、夏長、秋收、冬藏”的過程,描述生命在春夏生長最旺盛的季節過后,需要有收斂和收藏的保護行為,以期待下一個旺季的輪回;我們的發展歷史恰如運轉的規律,生發生長的頂峰期已過,此時要收斂好奇之心,收藏征服之欲,此刻需要做的不是大開發,而是大保護;不單要保護身周邊的小環境,還要到保護好外太空的大環境。

本文作者

姓名:涂強

微信名:涂涂抹抹

●從小喜愛中國傳統文化

●對于中醫基礎理論和中國古代哲學有著獨到的理解

●北排研發中心生態修復工程師

編輯:劉影

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317