摘要:海綿城市的規劃、設計、考核評估多以實現一系列關鍵的管控指標為目標,以保持“自然”特征,取得期望效果。本文對新西蘭水健康雨水管理實踐和核心指標進行了深入研究。結果表明,目前海綿城市建設存在困境的根源在于對關鍵技術參數理解不足,從而導致普遍的指標分解依據不足,方案缺乏說服力,與專項規劃也不好銜接。本文希望引起業內人士的認真思考。

1 水健康指標理論背景

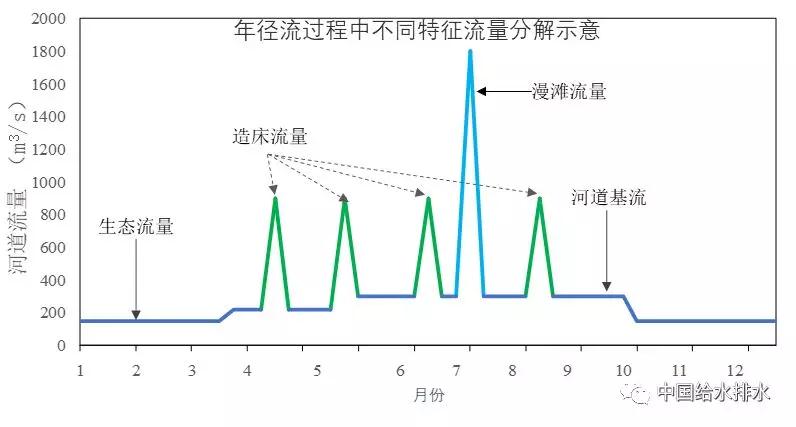

城市開發改變下墊面條件,引起微水系、產流、匯流、徑流污染特征的改變,從而損害水生態系統,破壞“水健康”。河道生態系統健康狀況采用塑造河道斷面特征的流量來評估,具體包括:生態流量、河道基流、造床流量、漫灘流量,各自的含義及意義如下:

生態流量:維持河道內水生生物生存和生物多樣性,保持河道生態系統基本結構與功能所需的最小流量。

河道基流:河道常年能夠保持的最小流量。

造床流量:指多年水流與河道沖刷、淤積動態平衡過程,形成河道斷面形態的特征流量。由于河道自然斷面形態的復雜性,造床流量是一組特征流量,國際上用有效流量、漫灘流量和重現期流量組合表示。造床流量實際上是一些較大但又不是最大的洪水流量。

漫灘流量:河道水位達到河邊灘高度時的流量。是水流在河槽內河道能夠承受的最大流量。

圖1?1年徑流過程中不同特征流量分解示意圖

城市開發過程中雨水系統設計不當導致的溪流、河道特征流量變化,將進一步影響城市水生態多年形成的自然平衡關系。同時,城市雨水徑流在匯流過程中,會攜帶道路、廣場、商業區、居住區等區域地面產生的多種懸浮物、泥沙,以及附著的微量金屬、營養物、油脂類、細菌等污染物進入自然水體,損害河湖水健康。

綜上,河道特征流量和城市徑流污染是影響河流生態、自然健康的關鍵參數。其中,河道特征流量,從屬于降雨量,同時受流域水文水力條件的影響,為次生因子;城市徑流污染的控制也受降雨量的影響。

因此,降雨量的控制是獲得河道水生態和環境健康相應特征流量指標最有效,也是最容易理解和應用的手段。國際上通常采用降雨量作為控制參數,通過控制頻發的小降雨事件,控制徑流污染,補充地下水,維持下游河道生態流量和河道基流,改善水質條件;通過控制多種設計暴雨,保持河道造床流量,維護河道形態特征。

2 奧克蘭水健康雨水管理指標定義

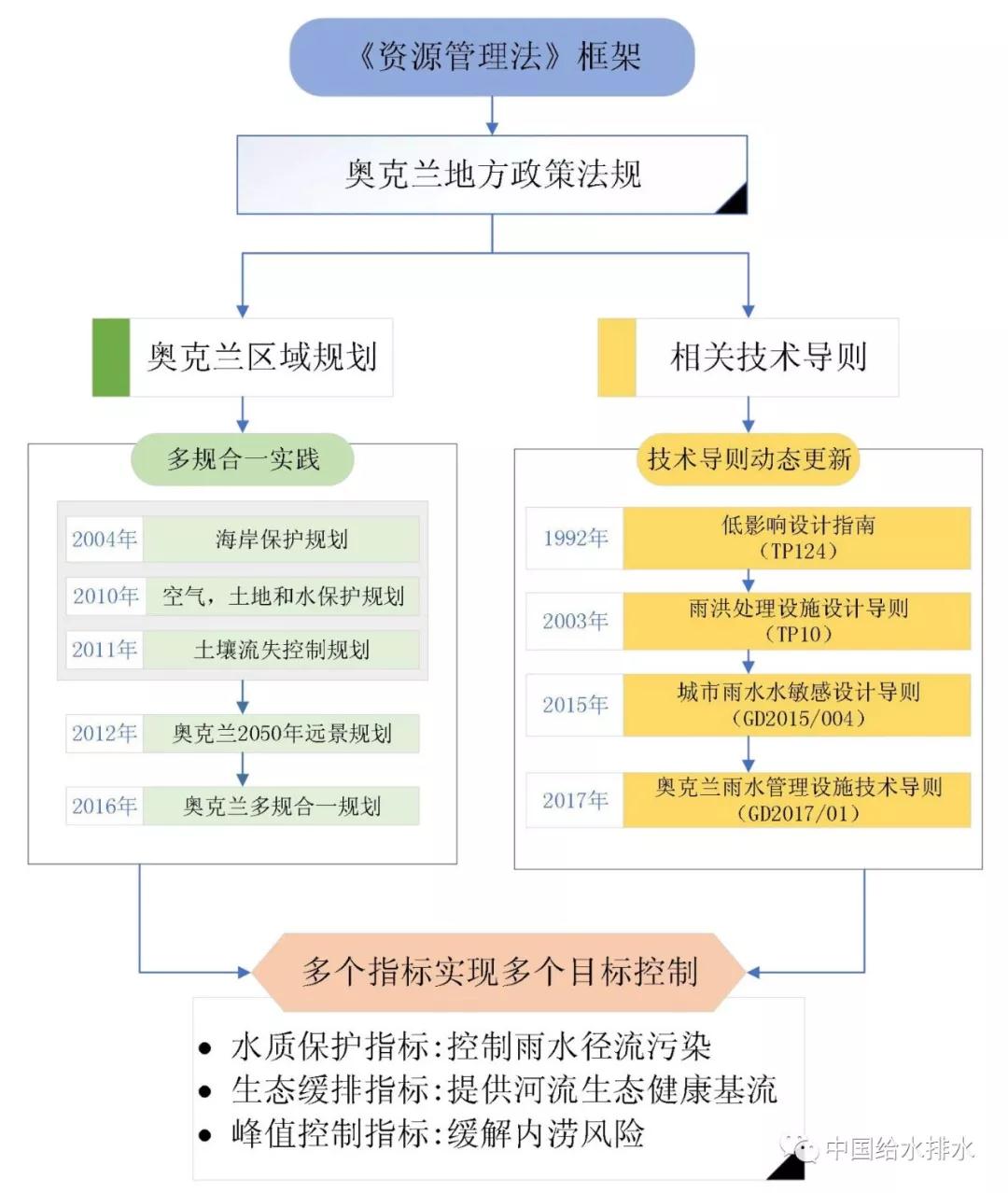

作為新西蘭最大的城市,奧克蘭經過20多年的實踐、研究,規劃體系和技術導則的動態更新,已形成一套較為完整的管理體制和技術體系。

奧克蘭在清晰的法律法規框架、漸進的科學規劃、合理的技術指標體系建設及技術導則指導下,通過構建多個核心水文參數指標恢復開發前水文狀態,就地消減污染物,減少洪澇災害頻率,緩解土地開發帶來的系列水環境問題,維持水健康。

圖2?1奧克蘭水健康雨水管理體系

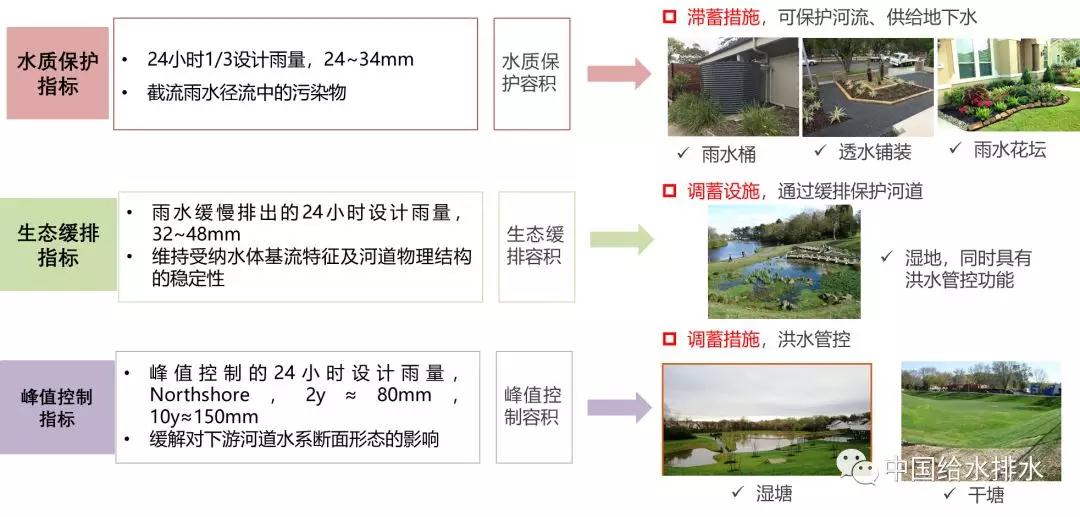

奧克蘭水健康管控的指標體系將雨水管理目標分解為水質、生態、水量三個方面。通過對不同量級的24小時設計降雨量的控制,實現水質保護、生態緩排、徑流峰值控制的指標。

(1)水質保護指標

水質保護指標是指為實現水質保護目標所需要控制的24小時設計雨量,設定為90%(某些區域95%)場次控制率相應雨量產生的徑流,不同地區的該數值大約在24-34mm之間。按照此設計降雨,計算得出的調蓄容積稱為“水質保護容積”。

(2)生態緩排指標

生態緩排指標是指為實現水生態保護需要控制場地雨水緩慢排出的24小時設計雨量,設定為95%場次控制率相應雨量產生的徑流,大約在32-48mm之間。工程中一般利用雨水源頭調蓄設施,通過出口排水流量控制實現緩排,此功能所需要的調蓄容積,稱為“生態緩排容積”。

(3)峰值控制指標

峰值控制指標是指為實現場地設計暴雨徑流峰值不大于開發前的24小時設計雨量。規定控制2、10、100年(部分區域)一遇24小時設計暴雨外排流量峰值不大于開發前。

工程中一般利用雨水源頭調蓄設施,通過排水設施流量控制實現不同設計頻率的峰值削減。實現此目標所需要的調蓄容積,稱為相應設計頻率的“峰值控制容積”。

圖2?2奧克蘭水健康管控指標

3 徑流總量控制率與奧克蘭雨水管理指標異同分析與啟發

3.1相似性比較

我國《指南》定義的年徑流總量控制率與奧克蘭年場次控制率的計算方法有諸多相似性,也存在一定差異。

對多個城市的30年逐日降雨數據進行分析,獲取各城市70%、75%、80%及85%雨水年徑流控制率對應的年降雨場次控制率。

結果顯示,70%-85%的年徑流控制率對應的降雨場次控制率大致在70%-88%之間。由此可見,我國采用的徑流總量控制率標準略低于奧克蘭采用的最基本的水質保護指標。

我國采用的徑流總量控制率與新西蘭的雨量場次控制率,雖然計算方法不同,結果略小,但能一一對應,本質一樣,都是為了管理大量小雨事件和大雨事件的初期降雨量而估算的一個指標。

編輯:汪茵

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317