2.提升信息保障能力

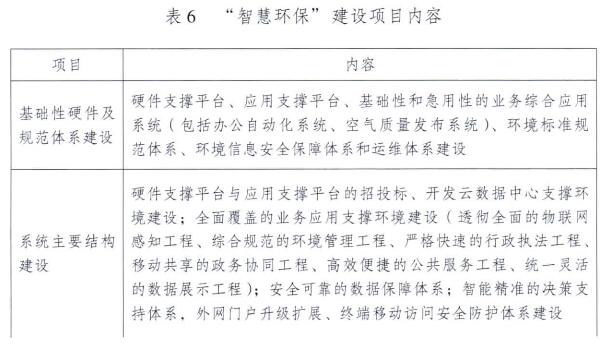

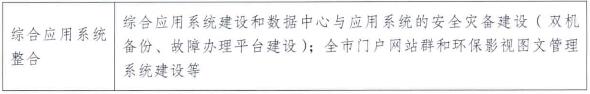

深入開發和廣泛利用信息資源,將“智慧、互聯網十、大數據、云計算”引入環保工作的管理,優化資源環境承載方式,全面提升環保的監管能力、管理效能、快速反應能力和決策水平。完善建設檢測平臺,構建環境管理電子政務綜合信息平臺,建設環境信息網站和電子政務應用系統,提升環境信息與統計的支撐能力。廣泛共享和充分利用環境信息資源,加快推進互聯網與服務相融合,提升環境保護監管體系的信息化水平。加強基層環保人員能力建設,構建連接省、涵蓋市、縣二級環境信息網絡與網絡安全體系。實時監測環境冶理效果,動態更新冶理方案,建立在線審批系統。到2020年主要完成機房及配套工程建設、網絡支撐環境建設、數據中心支撐環境建設、應用支撐平臺建設、綜合應用系統建設及相關標準規范體系、安全保障體系和運行維護體系建設。加強環境信息公開,保障公眾環境知情權,開放污染源數據庫,對企業的環境破壞行為實施網上公開。依法公開發布環境質量、環境監測、突發環境事件以及環境行政許可、行政處罰、排污費的征收和使用情況,建立重點污染企業環境信息強制公開制度,主動公開企業污染物排放類型、方式、濃度和總量及污染治理設施建設和運行情況。鼓勵企業公開環境保護方針、年度環境保護目標及成效;企業年度資源消耗總量;企業環保投資和環境技術開發情況。

3.提升環境執法能力

環境監管執法采用“分塊管理、網格劃分、責任到人”的全覆蓋網格化監管模式,構建“區縣一街道一社區一企業”或“區縣一園區一企業”的綜合環境監管網絡。根據人員、區域、企業變動的實際情況,對二、三、四級網格與特殊網格進行調整,明確畜禽養殖、秸稈焚燒、餐飲油煙、垃圾焚燒、文化娛樂噪聲、建筑施工噪聲、黃標車、工地揚塵、道路揚塵等排污對象和排污行為的監管主體。建立各級網格內環保監管“五定”機制,即對網格內所有污染源實行定區域、定人員、定職責、定任務、定獎懲的“五定”監管,確保網格邊界清晰,責任主體明確、目標任務具體、考核評價客觀、相關內容及時向社會公開公示。促進街道(鄉鎮)履行網格化監管執法制度,使其“落地生根”。重點加強對長沙“一江五河”(湘江長沙段、測陽河、圭塘河、龍王港、撈刀河、靳江河)沿岸的環境監管。重點監管行業‥ 重金屬、化工、危險廢物、揮發性有機物、醫療、污水處理廠等。

嚴格執行環境保護法,制定與長沙相適應的地方性環境保護法規。全面落實污染源日常環境監管“雙隨機”抽查制度。完善環保行政執法與刑事司法銜接,加強對涉嫌環境犯罪案件的查辦和移送。完善環保部門執法聯動平臺,深化兩法銜接平臺。完善環境聯動執法聯絡員制度,建立長沙、株洲、湘潭三市環境監管執法協作機制,定期開展三市跨界河流聯合執法檢查行動。完善環境違法案件聯動辦理機制,積極開展聯動執法專項行動,突出重大環境污染事件、重點區域環境案件、久拖不決信訪案件和其他涉及環境保護案件的辦理。

4.提升環保科研能力

以環保科技創新為引領,優化整合環境科技資源,推動資源共享和供需對接,建立和完善科研成果獎勵制度。充分發揮環保系統科研院所具有的學科優勢,加強高校與企業合作,深化產學研協作,調動其人才和科技資源,促進環保人才的培養和再教育。提高環保科技水平,發展環保技術裝備,促進基礎性的技術解決方案。加快推進環保公共創新服務平臺、環境技術研發中心、環境保護工程技術中心和重點實驗室建設。結合環保科技重點發展領域和優先主題,開展綜合性環境管理、污染防治和生態修復、主要污染物減排、農村生活污染集約化治理和農業面源污染控制、環境監測預警等關鍵與共性技術研究,力爭若干核心技術達到國內領先水平。深入推進水污染防治科技創新、大氣污染防治科技創新、士壤修復技術創新等重點工程,注重環保示范工程建設與項目推廣,加快環保先進適用技術和示范項目產業化進程。支持引導環保企業加強國際合作。發揮各類環保社團組織特別是各級環境科學學會和環保產業協會等在學術研討與技術交流等方面的作用。

5.提升隊伍履職能力

根據工作需要,合理增加基層環保人員編制,加大專業人才引進力度,強化執法資格,加強環境基礎條件的建設,滿足城市環境管理工作和任務的需要。加強環境保護人才隊伍建設,根據環境保護的特點和特征,加強環保科研院所、高校、企業及環保服務機構與政府的緊密協作,加大政府對環境科技研究的資金支持,重點用于長沙市重大環境科技、管理和政策問題研究。組建政府、企業、高校及環保服務機構等多位一體的環境管理技術支撐體系和環境科技創新體系。加強環保科技人才隊伍的培養力度,強化產、學、研合作,重點培養一批在國內環保領域有影響力的環保技術領頭人和高層次的環保科技骨干,使全市環保隊伍和專業技術人員規模達到省會城市領先水平。

三、重點工程

規劃實施環境保護近期重點建設工程包括水污染防冶、大氣污染防治、土壤(固體廢物)污染防治、噪聲污染治理、農村環境綜合整治、生態建設、環境能力建設等7大類(具體項目表由市環委會辦公室另行發布)。

(一)水污染防治

主要包括飲用水源地保護工程、備用水源地建設工程、水廠建設改造、河流湖庫綜合整治、污水處理廠新建及管網工程項目等。

(二)大氣污染防治

主要包括新能源汽車相關項目建設、路面遙感監測及在線監控系統建設項目、落后產能項目整改及退出工程、揮發性有機物污染調查、秸稈綜合利用示范項目等。

(三)士壤(固體廢物)污染防治

主要包括士壤污染及農業用地污染調查、重金屬修復項目、礦山礦渣重金屬污染治理工程、生活垃圾及建筑垃圾綜合處理利用、污泥集中處理工程、危險廢物處置中心建設項目等。

編輯:程彩云

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317