污水處理是一門復雜的學問,不僅包含各種各樣的污水處理工藝,而且眾多的專業名詞更是讓人眼花繚亂,下面這些污水處理專業名詞和工藝,作為從業者,你懂幾個呢?

1. CODCr:化學需氧量(重鉻酸鉀法) 用來測定水中有機物含量的一個尺度,CODMn為高錳酸鉀法,一般測定飲用水,測定量程較低。

2. BOD5:五日生物需氧量 用來測定水中可被生物轉化的有機物含量。

3. NH3-N:氨氮數 TN:總氮; 氨氮是水體中的營養素,可導致水富營養化現象產生,是水體中的主要耗氧污染物,對魚類及某些水生生物有毒害。

4. SS:污泥濃度 (MLSS的簡寫)

普通水樣的SS是指固體懸浮物濃度,是suspended solid的縮寫,一般單位為:mg/L。通常使用真空抽濾泵加硝酸纖維濾膜方法測定。

污水處理系統中的SS,常指混合液中活性污泥濃度,一般較常用MLSS(Mixed Liquor Suspended Solid 混合液體中的固體懸浮物),在不引起歧義條件下也可簡寫為SS。單位:mg/L。測定方法相同。

SS是通過濾紙截流下來的那些東西

VSS是把濾紙截流下的東西在馬弗爐(400-600度)灼燒下揮發掉的東西(無機物)

5. PH: 酸堿度PH值

6. 表曝:表面曝氣技術。表曝機: 用于污水處理中使用的豎軸式機械表面曝氣裝置。

7. DO溶解氧:dissolved oxygen溶解的氧氣

8. SV30:污泥沉降比

9. SRT:Sludge Retention Time 污泥停留時間

常見工藝

當前當前流行的污水處理工藝有:AB法、SBR法、氧化溝法、普通曝氣法、A/A/O法、A/O 法等,這幾種工藝都是從活性污泥法派生出來的,且各有其特點。

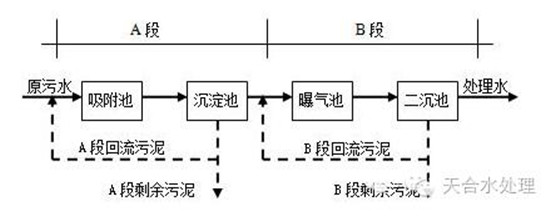

1. AB法(Adsorption—Bio-oxidation) 吸附生物氧化法

該法由德國Bohuke教授首先開發。該工藝對曝氣池按高、低負荷分二級供氧,A級負荷高,曝氣時間短,產生污泥量大,污泥負荷2.5kgBOD/(kgMLSS.d)以上,池容積負荷6kgBOD/(m3.d)以上;B級負荷低,污泥齡較長。A級與B級間設中間沉淀池。二級池子F/M(污染物量與微生物量之比)不同,形成不同的微生物群體。AB法盡管有節能的優點,但不適合低濃度水質,A級和B級亦可分期建設。

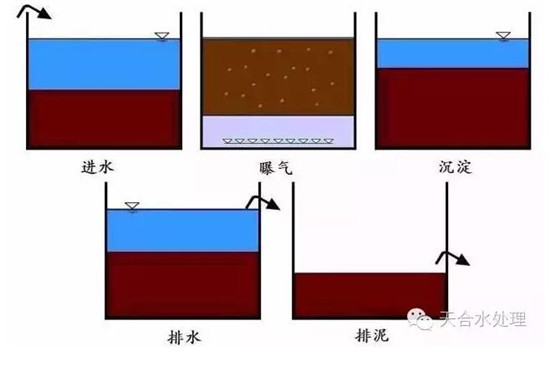

2. SBR法(Sequencing Batch Reactor) 序批式活性污泥法

SBR法早在20世紀初已開發,由于人工管理繁瑣未予推廣。此法集進水、曝氣、沉淀、出水在一座池子中完成,常由四個或三個池子構成一組,輪流運轉,一池一池地間歇運行,故稱 序批式活性污泥法。

現在又開發出一些連續進水連續出水的改良性SBR工藝,如ICEAS法、CASS法、IDEA法等。

這種一體化工藝的特點是工藝簡單,由于只有一個反應池,不需二沉池、 回流污泥及設備,一般情況下不設調節池,多數情況下可省去初沉池,故節省占地和投資,耐沖擊負荷且運行方式靈活,可以從時間上安排曝氣、缺氧和厭氧的不同狀態,實現除磷 脫氮的目的。但因每個池子都需要設曝氣和輸配水系統,采用潷水器及控制系統,間歇排水水頭損失大,池容的利用率不理想,因此,一般來說并不太適用于大規模的城市污水處理廠。

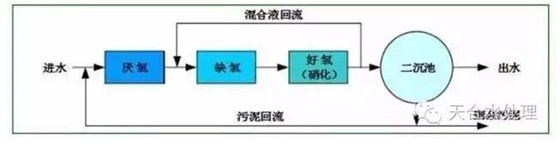

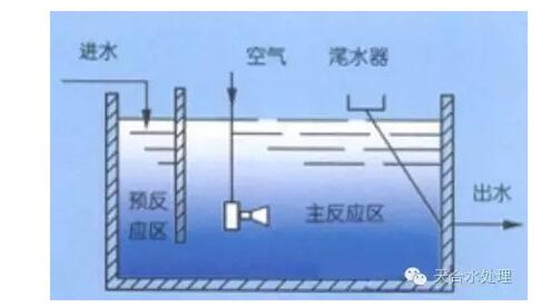

3. A/A/O法(Anaerobic—Anoxic—Oxic) 好氧厭氧法

由于對城市污水處理的出水有去除氮和磷的要求,故國內10年前開發此厭氧—缺氧—好氧組成的工藝。利用生物處理法脫氮除磷,可獲得優質出水,是一種深度二級處理工藝。

A/A/O法的可同步除磷脫氮機制由兩部分組成:

一是除磷,污水中的磷在厭氧狀態下(DO<0.3mg/L),釋放出聚磷菌,在好氧狀況下又將其更多吸收,以剩余污泥的形式排出系統。

二是脫氮,缺氧段要控制DO<0.7 mg/L,由于兼氧脫氮菌的作用,利用水中BOD作為氫供給體(有機碳源),將來自好氧池混合液中的硝酸鹽及亞硝酸鹽還原成氮氣逸入大氣,達到脫氮的目的。

為有效脫氮除磷,對一般的城市污水,COD/TKN為3.5~7.0(完全脫氮COD/TKN>12.5),BOD/TKN為1.5~3.5,COD/TP為30~60,BOD/TP為16~40(一般應>20)。若降低污泥濃度、壓縮污泥齡、控制硝化,以去除磷、BOD、COD為主,則可用A/O 工藝。有的城市污水處理的出水不排入湖泊,利用大水體深水排放或灌溉農田,可將脫氮除磷放在下一步改擴建時考慮,以節省近期投資。

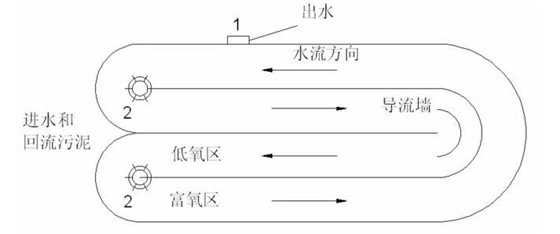

4.氧化溝法

本工藝50年代初期發展形成,因其構造簡單,易于管理,很快得到推廣,且不斷創新,有發展前景和競爭力,當前可謂熱門工藝。氧化溝在應用中發展為多種形式,比較有代表性的有:

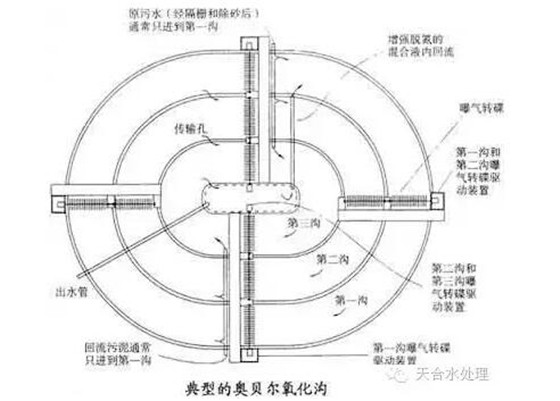

a. 奧式(Orbal,奧貝爾)

奧式(Orbal)簡稱同心圓式,應用上多為橢圓形的三環道組成,三個環道用不同的DO(如外環為0,中環為1,內環為2),有利于脫氮除磷。采用轉碟曝氣,水深一般在4.0~4.5m,動力效率與轉刷接近,現已在山東濰坊、北京黃村和合肥王小郢的城市污水處理廠應用。若能將氧化溝進水設計成多種方式,能有效地抵抗暴雨流量的沖擊,對一些合流制排水系 統的城市污水處理尤為適用。

b.卡式(Carrousel,卡魯塞爾)

采用倒傘形葉輪曝氣,從工藝運行來看,水深一般在3.0m左右,但污泥易于沉積,其原因是供氧與流速有矛盾。

三溝式氧化溝(T型氧化溝),此種型式由三池組成,中間作曝氣池,左右兩池兼作沉淀池和曝氣池。T型氧化溝構造簡單,處理效果不錯,但其采用轉刷曝氣,水深淺,占地面積大,復雜的控制儀表增加了運行管理的難度。不設厭氧池,不具備除磷功能。

氧化溝一般不設初沉池,負荷低,耐沖擊,污泥少。建設費用及電耗視采用的溝型而變,如 在轉碟和轉刷曝氣形式中,再引進微孔曝氣,加大水深,能有效地提高氧的利用率(提高20%)和動力效率達[2.5~3.0 kgO2/(kW.h)]。

5. CASS法(Cyclic Activated Sludge System)

作為SBR處理技術的一個改進,不僅具備SBR法工藝簡單可行、運行方式靈活、自動化程度高的特點,而且具有明顯的除磷脫氮功能,這一功能的實現在于CASS池通過隔墻將反應區分為功能不同的幾個區域,因在各分格中溶解氧、污泥濃度和有機負荷不同,各池中占優化的生物相亦不同。盡管單池為間隙操作運行,但使整個過程達到連續進水,連續出水。同時在傳統SBR池前或池中設選擇器及厭氧區,相當于厭氧、缺氧、好氧階段串聯起來,提高了除磷脫氮效果。

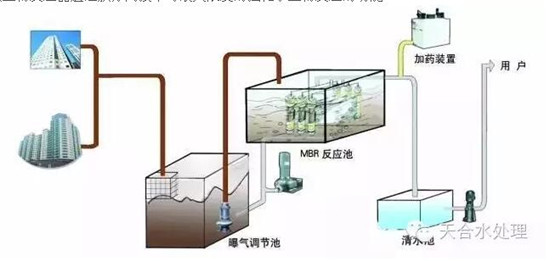

6. MBR膜生物反應器法

膜生物反應器(membrane bioreactor ,MBR)為膜分離技術與生物處理技術有機結合之新型態廢水處理系統。主要利用沉浸于好氧生物池內之膜分離設備截留槽內生物處理后的活性污泥與固體物。因此系統內活性污泥(MLSS)濃度及污泥齡(SRT)將可提高2~4倍以上,相對水力停留時間(HRT)可大為減少,而難降解的大顆粒物質在處理池中亦可不斷反應而降解,因此膜生物反應器通過膜分離技術可最大限度的強化了生物反應的功能。

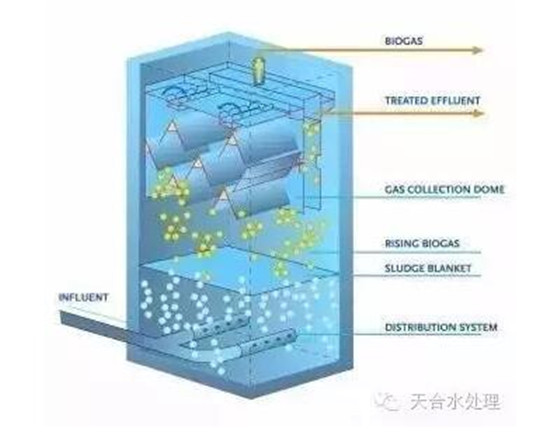

7. UASB(Up-flow Anaerobic Sludge Bed)

升流式厭氧污泥床UASB工藝由于具有厭氧過濾及厭氧活性污泥法的雙重特點,作為能夠將污水中的污染物轉化成再生清潔能源——沼氣的一項技術。對于不同含固量污水的適應性也強,且其結構、運行操作維護管理相對簡單,造價也相對較低,技術已經成熟,正日益受到污水處理業界的重視,得到廣泛的歡迎和應用。

UASB由污泥反應區、氣液固三相分離器(包括沉淀區)和氣室三部分組成。在底部反應區內存留大量厭氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥層。要處理的污水從厭氧污泥床底部流入與污泥層中污泥進行混合接觸,污泥中的微生物分解污水中的有機物,把它轉化為沼氣。沼氣以微小氣泡形式不斷放出,微小氣泡在上升過程中,不斷合并,逐漸形成較大的氣泡,在污泥床上部由于沼氣的攪動形成一個污泥濃度較稀薄的污泥和水一起上升進入三相分離器,沼氣碰到分離器下部的反射板時,折向反射板的四周,然后穿過水層進入氣室,集中在氣室沼氣,用導管導出,固液混合液經過反射進入三相分離器的沉淀區,污水中的污泥發生絮凝,顆粒逐漸增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沼著斜壁滑回厭氧反應區內,使反應區內積累大量的污泥,與污泥分離后的處理出水從沉淀區溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。

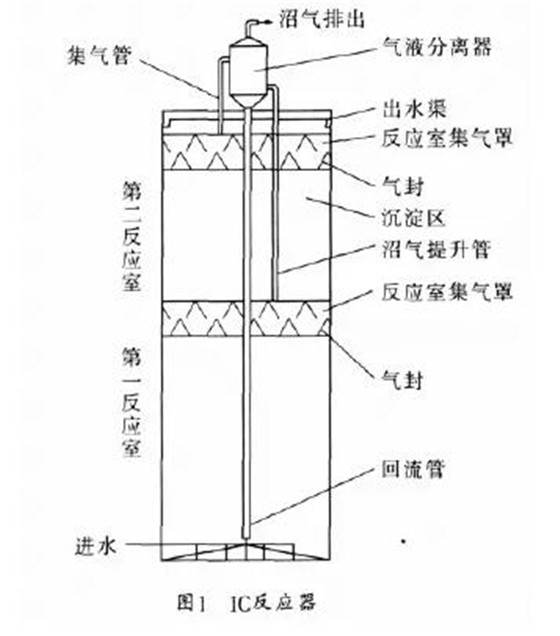

8. IC(internal circulation)

IC厭氧反應器是一種高效的多級內循環反應器,為第三代厭氧反應器的代表類型(UASB為第二代厭氧反應器的代表類型),與第二代厭氧反應器相比,它具有占地少、有機負荷高、抗沖擊能力更強,性能更穩定、操作管理更簡單。當COD為10000-15000mg/1時的高濃度有機廢水;第二代UASB反應器一般容積負荷為5-8kgCOD/m3;第三代AIC厭氧反應器容積負荷率可達15-30kgCOD/m3。IC厭氧反應器適用于有機高濃度廢水,如,玉米淀粉廢水、檸檬酸廢水、啤酒廢水、土豆加工廢水、酒精廢水。

原標題:污水處理專業名詞解釋

編輯:李姝樂

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317