隨著污泥問題的日益嚴重,國家近年來逐漸加強對污泥處理處置的重視,陸續出臺了一系列的政策與標準,對污泥處理與資源化利用進行扶持與引導。但污泥市場在經過幾年持續升溫后,2012年市場關注度與活躍度均有所降低,商業模式無法突破,產業發展遭遇瓶頸問題。業內不少聲音認為,國家對于污泥的專項政策與標準規范尚不明確是造成產業停滯不前的主要原因之一。對此,國家環境保護技術管理與評估工程技術中心主任、清華大學教授王凱軍在“2012(第四屆)上海水業熱點論壇”上表示,國家層面的政策與技術標準已經較為明朗,初步形成了技術政策與標準的總體框架,同時他也表示,若要真正助力污泥產業的揚帆起航,各項政策標準的具體細化與落實勢在必行。

政策與標準總體框架成形

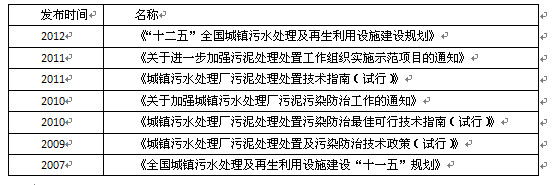

根據中國水網《2012中國污泥處理處置市場分析報告》,截止到2010年底,全國城鎮污水處理量343億立方米,每年吐出的“脫水污泥”則接近2200萬噸,其中80%污泥未得到處理。為緩解污泥問題的嚴峻形勢,國家近年來已經出臺了一系列政策規劃、技術標準與技術指南的文件,具體如下圖。

王凱軍稱,2009年國家發布的《城鎮污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》明確:“地方人民政府是污泥處理處置責任主體;污泥處理處置運營單位負責污泥安全處理處置;污泥處理處置的目標是實現污泥的減量化、穩定化和無害化”。文件同時提出技術路線選擇應綜合考慮污泥泥質特征、地理位置、環境條件和經濟社會發展水平等因素,因地制宜地確定污泥處置方式。2010年環保部發布的可行技術的指南,提出了可操作的四個污泥處理處置最佳可行技術路線——污泥消化最佳可行技術、污泥堆肥最佳可行技術、污泥土地利用最佳可行技術、污泥干化焚燒最佳可行技術,并強調關注處理處置帶來的環境污染問題。隨后2011年建設部和發改委發布的污泥處理處置技術指南,從節能減排和可持續發展的角度給出了各項處理處置技術的優先順序。

落實有待加強 專項政策不明確

污泥處理處置的技術政策和泥質標準總體框架基本建立,但目前這些政策與標準落實并不到位,實際可操作性有待加強。人民大學環境學院副院長王洪臣認為,“我們缺少一套切實可行的標準,與偏虛的技術指南類政策相比,一套切實可行的標準對產業的發展更有裨益。技術指南中雖提出污泥處理處置要優先研究污泥土地利用的可行性,在不具備土地利用條件時,考慮采用焚燒及建材利用處置方式,但進入土地的合理標準與焚燒的環保要求等細節問題并未明確,企業在項目實踐中容易遇到困惑,從而導致政策與技術指南在一定程度上形同虛設。”

清華大學水業政策研究中心主任、中國水網/中國固廢網顧問總編傅濤表示,決定行業整體發展方式的專項產業政策尚不明確,尤其在投資體制、服務模式方面更是缺乏明確指向,造成政策落實難、產業發展難的困境。同時,他表示,污泥處理處置的責任主體尚未像污水處理領域劃分清晰,污泥處理處置也難以直接承接污水處理的商業模式,支付模式、政府采購模式較為模糊,行業的融資、盈利模式無法突破。目前污泥領域中較為穩定的商業模式尚未體現,具有代表性的成功交易案例數量也有限,市場持續發展的活力受到嚴重制約,導致產業一定程度上“由熱轉冷”。

一直以來,污泥處理處置的技術與案例備受關注,但技術路線與工程案例需要具體明確、切實可行的政策與標準體系來指導與規范,政策與技術要雙管齊下,相輔相成;推動行業持續發展,更需尋求商業模式的突破及投資機制的建立與完善。政策明朗、技術進步、投資清晰、管理明確,只有多管齊下,才能真正推動整個產業實現持續、良性發展。

編輯:楊瑞雪

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317