時間: 2021-11-29 09:33

來源: 綠谷工作室

作者: 全新麗

博匯特潘建通

中原創能閻中

普氏生態張寧遷

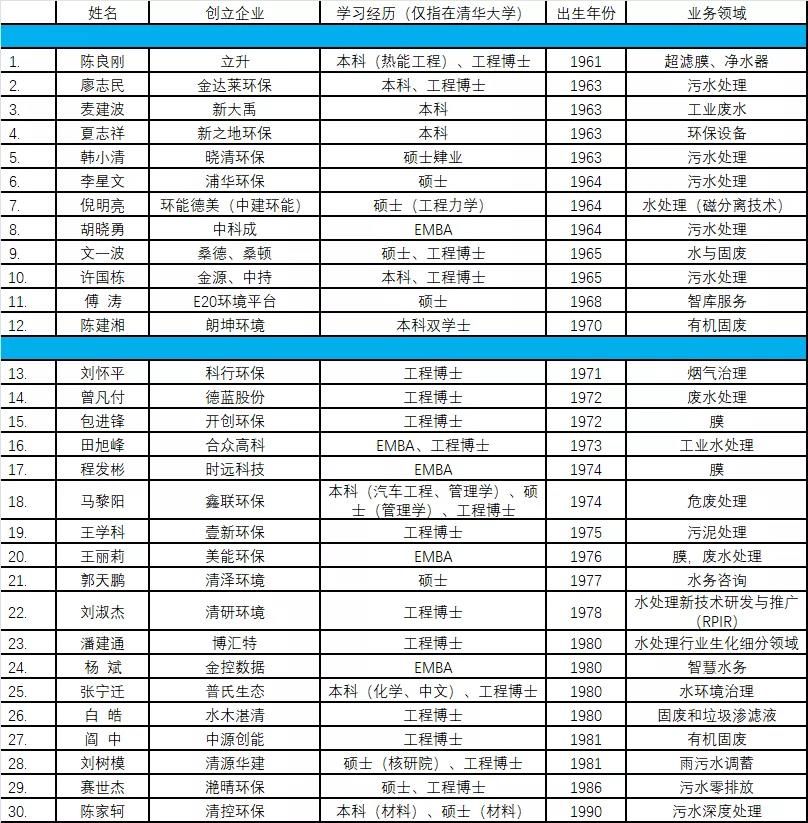

附表:“清華系”創業幫不完全表格(按出生年份排序)

注:(1)未標注專業或畢業院系者均畢業于清華大學環境學院;(2)工程博士,全稱是創新領軍工程博士,錄取的多是企業資深技術專家和行業領軍人才,錄取競爭非常激烈,包含多個學科領域,本文中的工程博士僅指環境相關領域。

清華畢業的環境產業創業者變少了?

第一代創業者的成就已經有目共睹,但他們也走過了坎坷路,文一波、許國棟,甚至廖志民,可以說都是有多次創業的經歷,不過也不好叫他們連續創業者。

連續創業者,坦白來說就是創業失敗了,再創業的叫連續創業者。創業成功了再創業的,叫做大佬又入場了。第一代創業者大都是產業界的大佬,雖然未必每一件事都做成功了。

根據前面的分析, 2010年后,清華畢業生去環境領域創業的就比較少了,環境專業畢業后去創業的更少。

二十多年前的清華畢業生,懷揣著產業報國的情懷,除了工科背景這個特別的優勢外,進入環境產業的清華人個性都很強,在機關、國企、科研院所做事,挑戰性不強,他們又不太服別人管,所以創業成了他們的人生選擇。文一波是從化工部出來的,同一批的許國棟、韓小清、廖志民原來分別在學校和設計院工作。

另外還有個因素是獲得與失去的對比。比他們創業時間略晚的倪明亮,原來在成都橡樹林能源研究所,每個月100多塊錢工資。對他來說,出來搞個公司,怎么著也還能賺到100多塊,所以沒覺得有什么好失去的。

2010年之后,清華大學環境專業的畢業生,就業途徑多,而且作為名校生,在人才市場上很受歡迎,還可以選擇去金融、投資行業,起薪非常高,這時候再去創業,對失去的恐懼就會大于上一代人。創業公司方生方死,金融業就不一樣,每時每刻都與名利場相交接。

那這時候再去創業,九死一生,到底是否值得?

而且,總的來看,下一代青年也不太可能像上一代有那么多的創業機會:經濟增長已經開始放緩,還將繼續放緩;人口增長高峰已經過去;除了高科技,幾乎所有行業都不會有以前那么高的增長率,當然也包括環境領域。同時,環境行業也在出現寡頭化趨勢——姑且不說國企、央企的進入,這種業態對初創公司并不是很友好。所以,不管創業創新在科技領域如何火熱,清華學子看環境產業創業的目光,是很冷靜的。

在環境領域,1960年代的這撥人,趕上了歷史大轉折,各種紅利疊加,膽大者皆有機會出頭。斗轉星移倏忽間,1980年代和1990年代的兩撥人,只得用自己的學歷和身體,作為抵抗的武器,創業顯然不再是清華的環境畢業生心儀的選擇。

現在,工程博士班里的新生代才是環境產業“清華系”創業幫的未來。

但若不局限于創業的話,“清華系”的影響還是非常大的,畢竟他們在很多巨頭公司擔任要職;也許未來我們需要更廣泛地定義創業,在一個大公司、大平臺,能做出改變現有格局的推動也算是創業。

環境產業里知名的“清華系”總經理有:碧水源戴日成、國禎環保王穎哲、中國水網張麗珍、中法水務范曉軍、中建環能佟慶遠等,還有北排蔣勇、深圳水務集團張金松等國企高管。

如果再擴大范圍,不局限于產業的話,那影響就更大了,畢竟環境的學術科研領域、政府部門,甚至創投圈,“清華系”都閃爍其間。

校友魅力

早在2004年,清華大學環境學院就與中國水網/中國固廢網(現在的E20環境平臺)共同發起組織了“清華系水企業俱樂部”,在最初20家企業的基礎上,形成了E20環境產業俱樂部(即如今的E20環境產業圈層)。

圈層以清華大學為紐帶,以清華環境企業界校友為核心成員,并擴大吸納了具有清華情結的產業知名企業家,是環境產業高層思想碰撞、聯誼聚會、交流與合作的平臺,凝聚了三百余家環保龍頭企業。在發展歷程中,除了回母校,企業家們互相拜訪,全國也幾乎走了個遍。

2006年9月15日,清華大學環境系系友聯誼活動,照片來源:E20環境平臺老照片庫

清華校友關系確實更有利于合作,清華畢業生的身份在創業時也是一種加持。

2008年許國棟二次創業,在尋找外部融資時,投資人對中持的追捧有多熱呢?北極光創始人鄧鋒與許國棟同為清華校友,但由于北極光跟進稍晚,沒能投資中持水務。鄧鋒特意叮囑許國棟,中持的下一個項目北極光一定要投資。后來北極光投資了中持綠色,北極光投資的前一年,中持綠色的營業收入僅300多萬。

編輯: 李丹

E20環境平臺合伙人 綠谷工作室主筆