時間: 2017-10-14 13:59

來源: 財政部PPP中心”

作者: 湯明旺

E20環境平臺PPP中心總監 湯明旺

近日,財政部會同有關行業部門啟動第四批PPP示范項目申報。申報條件比此前三批更為嚴格,體現出對PPP項目落地質量的更高要求。風險分擔、明確產出、集成績效、依效付費是業界已形成共識的PPP四大核心原則,績效是否明確、風險分配是否合理、競爭是否充分是財政部PPP中心和E20環境平臺在聯合編著《PPP示范項目案例選編——水務行業(第二輯)》時篩選項目的三大標準。其中,從實操層面而言,風險對于政府和社會資本方都是極為關注的問題,因為風險關乎每一方利益、也關系PPP的最終成敗。在項目落地之前,風險主要體現理論層面或者方案設計層面。隨著更多項目落地,政府和社會資本在合作過程中遇到的卻是實實在在、會造成實際損失的風險。PPP項目涉及融資、建設、運營、政策變更等諸多風險,本文僅分析環保PPP最低需求風險的實際問題及優化建議,為降低環保及其他領域PPP項目實操風險、保障政府和社會資本合作得以良性發展提供參考。

一、實操中最低需求風險已開始暴露

風險分擔已有系列政策規范。《關于推廣運用政府和社會資本合作模式有關問題的通知》(財金〔2014〕76號)明確提出“按照‘風險由最適宜的一方來承擔’的原則,合理分配項目風險,項目設計、建設、財務、運營維護等商業風險原則上由社會資本承擔,政策、法律和最低需求風險等由政府承擔。”《關于印發政府和社會資本合作模式操作指南(試行)的通知》(財金〔2014〕113號)要求PPP實施方案中必須包括“風險分配基本框架”的內容,即按照風險分配優化、風險收益對等和風險可控等原則,綜合考慮政府風險管理能力、項目回報機制和市場風險管理能力等要素,在政府和社會資本間合理分配項目風險。《關于規范政府和社會資本合作合同管理工作的通知(財金〔2014〕156號)》規定:“在PPP項目合同中要始終貫徹物有所值原則,在風險分擔和利益分配方面兼顧公平與效率:既要通過在政府和社會資本之間合理分配項目風險,實現公共服務供給效率和資金使用效益的提升,又要在設置合作期限、方式和投資回報機制時,統籌考慮社會資本方的合理收益預期、政府方的財政承受能力以及使用者的支付能力,防止任何一方因此過分受損或超額獲益。”此外,《政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引》(財金[2015]21號)要求測算風險承擔支出;《PPP物有所值評價指引(試行)》(財金[2015]167號)在定性評價中包括風險識別與分配指標,定量評價中要求測算項目風險成本,都體現了政策對PPP項目風險有著高度重視。

最低需求風險在實操中具有獨特性。環保是PPP應用最早且最為廣泛的領域,其實施效果在一定程度上代表著全國PPP事業的整體成效。環保實操中面臨的許多風險,也是幾乎所有PPP領域普遍需要應對的問題。其中,最低需求風險具有獨特性,其實質是反映該公共服務的實際需求與預期需求(或規劃需求)的差異,內涵中也包括限制政府上馬競爭性項目的行為,其結果則關乎政府相應的財政支出是否真正做到“物有所值”,關系到政府和社會資本方之間的合作關系能否持續良好。收費公路等領域的PPP項目同樣涉及最低需求風險的問題。

最低需求風險已在某些項目中出現。比如,本世紀初,中部某市一污水處理廠BOT項目一期工程建成后,配套網管建設等問題遲遲未能解決,處理水量無法達到預期且政府付費不到位等原因,項目最終移交給地方政府平臺公司,政企合作失敗。此外,某環保公司在中部多省運營的近10個污水處理項目,連續三年處于實際污水處理量低于基本水量的情形,個別項目甚至連續三年實際污水處理量占基本水量的比例不超過25%。有關監管部門因此特別要求該公司解釋這類項目是否存在政府違約的風險,政府是否能按約及時支付污水處理費或調整處理價格等。西部某縣級市工業園區投資建設5000t/d污水處理設施,基本水量為4000t,但實際進水量不足1000t,要達到基本水量取決于未來能否有大體量項目入駐園區。如果園區招商滯后,一方面水量上不去,另一方面政府稅收不改善,項目持續性勢必成為棘手難題。從這些案例可以看出,最低需求風險在實踐中一旦形成,很可能直接導致政府付費風險,甚至雙方無法談攏而面臨項目終止的局面。

二、最低需求風險責任如何“擔”

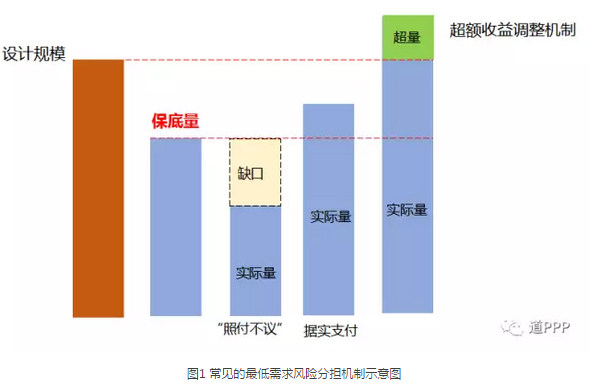

目前大部分約定由政府承擔。以污水處理為例,該類PPP項目一般約定基本水量(保底水量),且約束對象主要是政府(如果沒有達到基本水量,政府按基本水量付費,“照付不議”)。這種風險通常為政府所承擔。很多污水處理項目都約定了在規定年限中(如運營期開始的前三年),60%-80%不等的基本水量。通常,所在城市城鎮化水平越高、經濟發展水平越高、項目所覆蓋的范圍越高,這一比例相反越低。基本水量成為傳統污水處理企業的基本收入保障,一定程度上具有“旱澇保收”的特征。在這種機制下,通常還會約定在實際處理量超過設計規模時,政府對社會資本(或項目公司)的付費標準及付費金額相應調整機制。一般都認為,PPP 項目由社會資本負責具體實施,但頂層設計是地方政府做出的,因此包括項目規劃不合理、最低需求預測不準確、配套設施不到位、出現競爭性項目等在內的事項導致的風險責任在于政府,相應的風險也應由政府承擔。

現實出現此類風險向社會資本轉移的現象。隨著PPP合作范圍不斷擴大、模式持續創新、競爭逐漸加劇,最低需求風險出現從政府向社會資本轉移的案例。比如污水處理項目中采取廠網一體化運作時,廠網建設、運營責任由社會資本方承擔,有些項目將污水進水量大小視為與社會資本方管網建設范圍及質量相關,因此不設保底水量,實際上最低需求風險由社會資本方承擔。如中部某市污水處理PPP的法律文件明確規定,社會資本方提供的服務應“符合城市總體規劃,滿足特許經營區域內日常需求,以及具備適度的儲備能力”。該政府允許合理的建設費用計入固定成本,但日常經營性付費必須根據實際處理水量計算,即政府不進行水量兜底。南部某市打包污水處理廠項目則是最新典型,受到各方關注。該項目不設保底水量,而是建立環境績效付費機制,根據污水處理廠月平均進水COD濃度,確定進水濃度系數,對各廠進水濃度進行考核,并以此作為污水處理服務費計算依據。

編輯: 趙凡

畢馬威企業咨詢(中國)基礎設施投融資咨詢經理