日前,通車30年的廣州北環高速公路到期后停止收費。當初,該高速引入港資企業來參與建設運營,屬于政府與社會資本合作模式(PPP)中的特許經營。日常生活中,類似的收費公路、地鐵(如北京地鐵四號線)、供水供熱、污水處理等都可以看到基礎設施和公用事業特許經營的例子。多年來,該模式在一定程度上起到了改善公共服務、拉動有效投資的作用。

今年3月23日零時開始,北環高速施行零費率。至此,廣州環城高速全線免費通行。

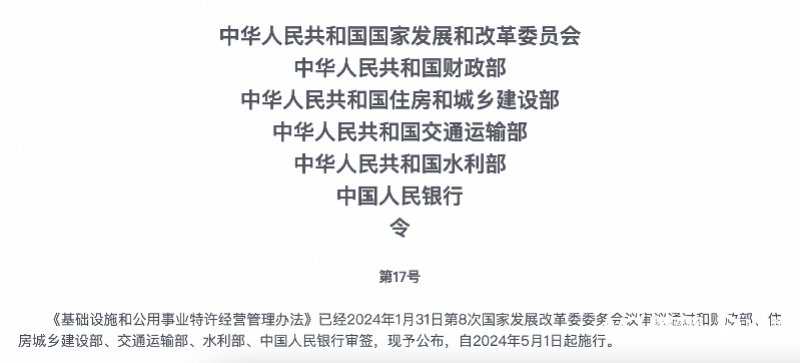

與此同時,該領域也出現很多新情況新問題。對標PPP新機制改革要求,近日,國家發改委等六部門公布修訂后的《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》,以進一步規范特許經營活動,鼓勵和引導社會資本參與建設運營,保護特許經營者合法權益,激發民間投資活力。

值得注意的是,為解決民營企業入場難等問題,管理新規要求必須以公開競爭方式選擇特許經營者,杜絕以單一來源采購、直接委托等方式規避競爭。將特許經營最長期限延長到40年,鼓勵民營企業通過直接投資、獨資、控股、參與聯合體等多種方式參與特許經營項目。

如何理解此次管理新規發布的意義?它將如何解決特許經營領域突出問題?南都記者采訪多位專家對此進行解讀。

近日,國家發改委等六部門公布修訂后的《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》。

聚焦使用者付費項目

政府和社會資本合作應全部采取特許經營模式實施

此次新發布的管理辦法是對2015年《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》的首次修訂,修訂后的新辦法將于2024年5月1日起施行。

為什么要修訂?這與近年來特許經營領域發生新情況新問題以及國家推動PPP新機制改革有關。

從國際經驗看,政府和社會資本合作(PPP)主要分為基于使用者付費的特許經營(Concession)、基于公共部門(政府)付費的私人融資計劃(PFI)兩種模式。

“基礎設施和公用事業特許經營作為投融資領域重要的改革舉措和制度創新,我國自上世紀80年代即開展有關實踐,并在交通、市政、能源等領域有大量成功案例。”國家發展改革委法規司負責人介紹,它是指政府采用公開競爭方式依法選擇社會資本方,通過協議明確權利義務和風險分擔,約定其在一定期限和范圍內投資建設運營基礎設施和公用事業并獲得收益,提供公共產品或者公共服務。

中國宏觀經濟研究院投資研究所研究員吳有紅表示,2014年之前,我國在基礎設施領域推行的市場化改革實踐,更多借鑒了國際上的特許經營經驗,特別是2003年在城市供水、供氣、供熱、公共交通、污水處理、垃圾處理等六大領域全面推行特許經營改革。其主要特征是特許經營者擁有排他性權利、承擔需求風險、收益主要來自使用者付費。

“而2014年掀起的PPP熱潮走向了以PFI模式為主的方向,項目收益來源高度依賴于政府付費。”吳有紅指出,在過去近10年間,特許經營模式被虛化弱化,社會資本主動創新、降本增效的動力不足,重建設輕運營的現象突出。

相關問題引起重視。去年11月,為解決PPP領域存在的突出問題,國務院辦公廳轉發國家發展改革委、財政部《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》,明確提出“政府和社會資本合作項目應全部采取特許經營模式實施”,并要求及時修訂完善特許經營相關制度文件。

國家發展改革委法規司負責人表示,修訂后的《管理辦法》完善了特許經營實施方式有關規定。明確特許經營應當聚焦使用者付費項目,并進一步明確使用者付費包括特許經營者直接向用戶收費,以及由政府或其依法授權機構代為向用戶收費。對特許經營實施方式進行列舉,包含“新建/改擴建—運營—移交(BOT)”“新建/改擴建—擁有并運營—移交(BOOT)”“轉讓—運營—移交(TOT)”等實施方式,并規定禁止通過建設-移交(BT)方式逃避運營義務或墊資施工。

吳有紅認為,作為關鍵的特許經營制度文件,此次管理新規對標PPP新機制要求做了全面修訂,明確規定基礎設施和公用事業特許經營是基于使用者付費的PPP模式,進一步優化了特許經營全周期管理流程,在特許經營協議訂立、特許經營協議履行、特許經營協議變更和終止、監督管理和公共利益保障、爭議解決等關鍵環節確立了新的基本規范。“可以預期,修訂后的《管理辦法》,將推動特許經營模式全面回歸,為確保PPP項目規范發展、陽光運行奠定制度基礎,對規范實施PPP新機制、強化新政策執行效力意義重大。”

哪些屬于新規的特許經營?

公益屬性,杜絕“天價特許經營轉讓費”現象

對于使用者付費的PPP項目,除了身邊的收費高速公路、地鐵外,還有哪些項目?此次修訂的管理辦法第二條明確,交通運輸、市政工程、生態保護、環境治理、水利、能源、體育、旅游等適用基礎設施和公用事業領域的特許經營活動。

前兩年出現過一些特許經營項目被叫停的情況。那么特許經營的本質是什么?它適用于哪些項目?

國家發展改革委法規司負責人指出,管理新規第三條、第四條對基礎設施和公用事業特許經營外延內涵進行了更為明確細致的規定。其中,進一步強調了基礎設施和公用事業特許經營項目的經營者排他性權利、項目產出的公益屬性。

第四條提到的“政府就項目投資建設運營與社會資本開展合作,不新設行政許可”,明確規定,禁止無法律法規依據擅自增設行政許可事項以及通過前述擅自增設的行政許可事項向特許經營者收費,增加公共產品或者公共服務成本。

這也是此次管理新規著力解決的項目不規范問題。它進一步明確了特許經營項目范圍,商業特許經營項目和不涉及產權移交的公建民營、公辦民營不屬于基礎設施和公用事業特許經營,禁止地方政府借特許經營名義新設行政許可并收費,杜絕“天價特許經營轉讓費”現象,回歸特許經營項目公益屬性。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317