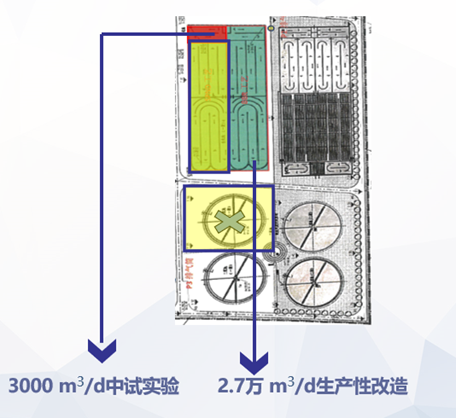

第二部分是25000m3/d到27000m3/d中試實驗區,在原有缺氧、好氧的氧化溝中,分為一個缺氧區、一個好氧區,好氧區上部有分離器,以該種形式進行改造。從耗時兩年取得改造成效可以從處理量、出水COD、氨氮濃度等方面來看:

從處理量和出水COD來看,旱季來水量少,平均處理量大約是2.5萬噸;雨季來水量大,處理水量接近3萬噸,雨天甚至會超過3萬方。出水COD方面,除去啟動時有波動外,其余均穩定達標,2021年、2022年均穩定在25mg/L左右。

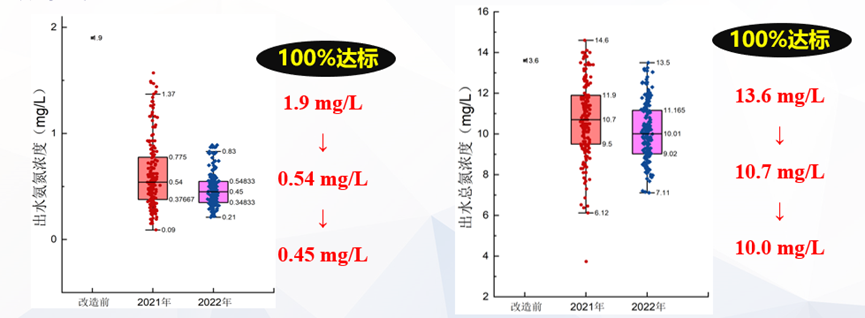

從出水氨氮穩定性來看,出水NH3-N實現穩定達標,平均0.6 mg/L;較改造前的1.9mg/L,降低1.2mg/L;出水TN實現穩定達標,平均10.3mg/L;較改造前的13.6mg/L,降低2.7mg/L,水質提升明顯,日均出水穩定達標,消除了該廠出水總氮不達標的風險。從統計學角度出發,出水氨氮值在2021年的最大值為-1.4 mg/L ;2022年的最大值為-0.83mg/L,均遠低于較改造前的1.9mg/L。出水總氮值在2021年最大值為的-14.6mg/L;2022年的最大值為-13.5mg/L,均遠低于改造前的13.6mg/L。

從顆粒污泥形成、粒徑等來看,污泥顆粒化比例在20%左右。啟動后,顆粒化比例和平均粒徑均逐漸升高;在11月底,由于冬季水溫降低,顆粒化比例和平均粒徑的兩項指標下降;從粒徑分布情況來看,粒徑<0.1μm的污泥逐漸減少,污泥粒徑逐漸增大。

探究本質—華益德公司連續流好氧顆粒污泥機理

1.連續流好氧顆粒污泥的異常現象分析

王凱軍表示華益德的研究沒有拘泥于饑餓豐盛理論中,連續流好氧顆粒污泥研究發現一個反常現象,在缺氧區大部分氨氮和總氮得到去除,不像序批工藝總氮主要在好氧區被去除。基于反常現象對其菌群進行研究,發現顆粒污泥中存在如存在PAO、DPAO、GAO功能菌等各類反硝化細菌。

通過間歇式活性污泥法實驗,對顆粒污泥進行強曝氣處理,在曝氣過程觀察氮的變化,通過觀察可以看出:顆粒污泥較多的氨氮去除量較多。其原因是顆粒污泥結構導致同步硝化反硝化現象發生,曝氣過程中氨氮轉化為硝酸鹽,在顆粒污泥內部發生反硝化現象。粒徑一定情況下,內部缺/厭氧區隨著DO增加而減少;如果DO一定情況下,厭氧區隨粒徑減少而減少。證實粒徑>0.2mm的污泥具有同步硝化反硝化能力,小于0.2mm的污泥同樣具有同步硝化反硝化能力,因此推斷微氧池發生了同步硝化反硝化。

2. 連續流好氧顆粒污泥的饑餓-豐盛理論研究

如前所述,現階段多數理論以豐盛為主,豐盛條件是為有足夠的底物維持微生物生長的條件,微生物吸取揮發酸之后轉變活性胞內聚合物,生長較為緩慢的聚磷菌可以發展,在連續的好氧污泥顆粒中豐盛條件判斷的標準是借助動力學理論衡量,過程較為復雜。華益德對反應器第一個池子處于微氧狀態,但是又有充足的曝氣量足以將大量氨氮轉化硝酸鹽,反應器處于好氧狀態,饑餓現象無法發生。

王凱軍教授根據華益德公司的實驗結果試圖解釋這一問題,針對連續流好氧顆粒污泥過程提出剪切誘導的逆饑餓-豐盛顆粒化形成過程的假說。剪切誘導的逆饑餓-豐盛顆粒化過程可以被分為三步:第一步顆粒污泥前體形成過程是絮狀污泥在曝氣剪切力作用下,形成顆粒污泥前體。在三千多篇相關學術研究中大部分都支持剪切力作用下形成顆粒污泥這一現象,在高負荷的內置沉淀池形成選擇作用;第二步顆粒污泥生長:顆粒污泥前體反復回流進入微氧池,在相對豐盛條件下得以迅速生長,即:顆粒污泥在好氧區回流到缺氧區后,在不斷生長中生成一定粒徑,從而導致微環境發生改變;第三步顆粒污泥分層成熟:一定粒徑的顆粒污泥在微氧池環境條件下,功能微生物分層生長,最終形成成熟的顆粒污泥。

最后,王凱軍表示,國際上目前對連續流好氧顆粒污泥的研究主要由兩種理論指導:第一是饑餓豐盛理論;第二是選擇壓理論。華益德在連續流好氧顆粒污泥的研究意義有兩點:第一,借助生產性規模3萬噸水平,初步實現好氧顆粒污泥;第二,在特定反應器結構中表現出獨特的機制。華益德公司在連續流好氧顆粒污研究中表現出的機制是否具有普遍性,是下一步需要深入研究的,同樣該機制的發現對于連續流好氧顆粒污泥的研究也是非常重要的,未來值得在華益德公司研究基礎上推動相關技術的發展。

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317