上一篇文章,我們聚焦大阪市下水道的發展歷程(用過的廢水會流向哪里?帶你領略大阪市的“隱秘角落”——下水道),今天我們將繼續關注大阪市的“隱秘角落”,看看下水道和污水處理建設是怎么應對大雨、溢流及資源再利用等問題。

加強基建建設,制定雨水對策

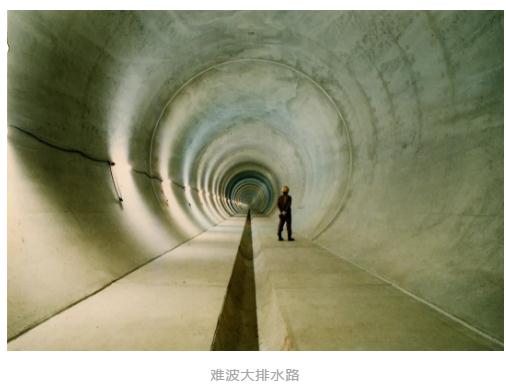

大阪平原是通過淀川等河流砂土堆積形成的沖積平原,除了上町臺地等的一部分地區,對大阪市區約有90%的區域是雨天必須采用泵來進行排水的地形。為此,雨水對策對于大阪市至關重要,大阪市以10年一遇的大雨(每1小時降雨量達60mm)為對象,實施徹底的雨水對策“難波大排水路”(2000年竣工),2018年3月末,大阪80.1%的地區都制定了雨水對策,超過日本全國的平均水平,雨水受災呈現減少傾向。針對近來局部短時間大雨積水災害時有發生的狀況,大阪市正在推進更為徹底的雨水對策“淀之大排水路”。

“難波大排水路”是將大阪市東南部的雨水導向港灣沿岸地區的下水干線,最大內徑達6.5m,總延長達12.2km,位于最下游部位的住之江抽水所擁有每秒排水能力達到75m3的泵設施。

“淀之大排水路”是將淀川以北的雨水導向港灣沿岸地區的下水干線,最大內徑達7.5m,總延長達22.5km,根據計劃,最下游部位將擁有每秒排水能力達到105m3的泵設施。

興建大雨貯留管,改善水質環境

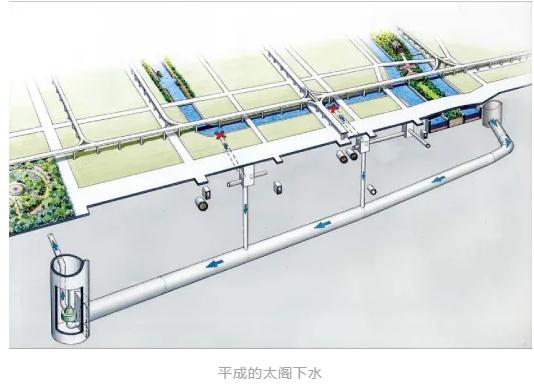

道頓堀川是代表大阪的城市河川,但是通過治水對策導致護岸容積加大,加上水質污濁等,使其與城市之間有了一層“隔膜”。因為大阪市區約有96%的下水道采用合流式下水道,當雨水強度超過一定水平,會產生雨水與部分污水一起被直接排放的問題。此外,道頓堀川及其上游——東橫堀川每年85次左右的降雨中大約有70次左右都有可能未經處理的溢流水被排放到河流中,因此成為水質污濁的原因之一。2015年3月,大阪市開始啟用北濱逢阪貯留管。該貯留管是儲留計劃降雨(10年一遇的大雨)全雨量(14萬m3)的大口徑管道,被稱為“平成的太閣下水”。通過貯留管,能暫時存留降雨初期被污染的雨水。從啟用開始到現在,溢流問題得到明顯解決,為水質污濁的改善作出了巨大貢獻。2011年,蜻蜓河流步道完工,能夠欣賞道頓堀川和城市風景的空間已經脫胎換骨,下水道的貢獻功不可沒。

變廢為寶,有效利用再生資源

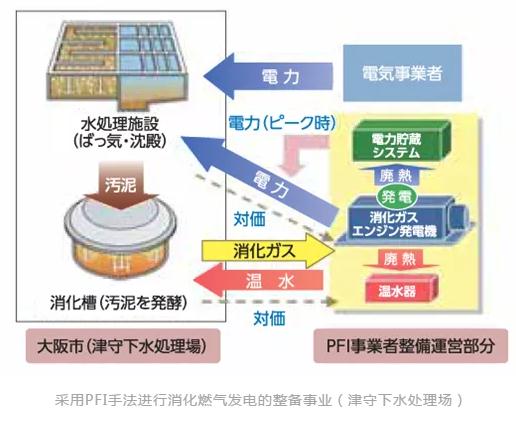

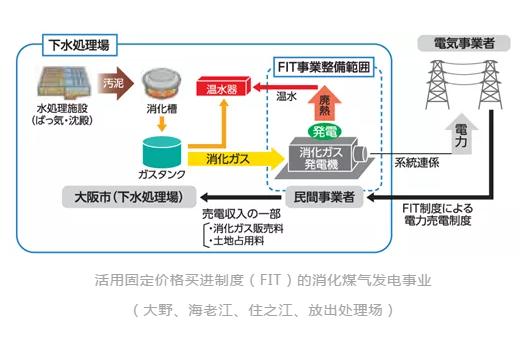

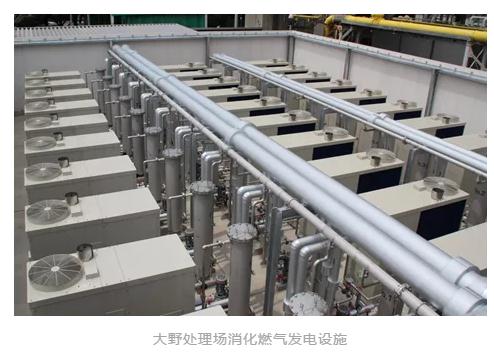

在下水道的處理過程中,會排出處理水、污泥、廢熱資源。大阪市認為這些資源不僅在經濟方面值得珍視,在作為環保型能源方面也具有很大的潛力。大阪市的6座處理場(中濱、津守、大野、海老江、住之江、放出)都正在有效利用在處理過程中所產生的消化燃氣(生物燃氣的一種,指污泥處理過程中所產生的燃氣),作為發電或是用于加熱消化槽的燃料。大阪市各設施改造手法也頗下功夫,津守下水處理場以PFI手法活用民間經營者的技術能力和創意辦法建立熱電聯產(cogeneration)設施,利用消化燃氣進行發電,并將廢熱用于加熱消化槽。此外,在大野、海老江、住之江和放出這4座處理場,以民設民營的方式利用消化燃氣發電,發電所產生的電力采用固定價格買進制度(FIT)向電氣事業者供給,并將廢熱用于加熱消化槽。正是由于采用這樣的整備手法實施事業,才構筑起切實削減維護費的有效能源系統。

原標題:水看世界 | 大阪市隱秘的角落(二)

編輯:趙利偉

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317