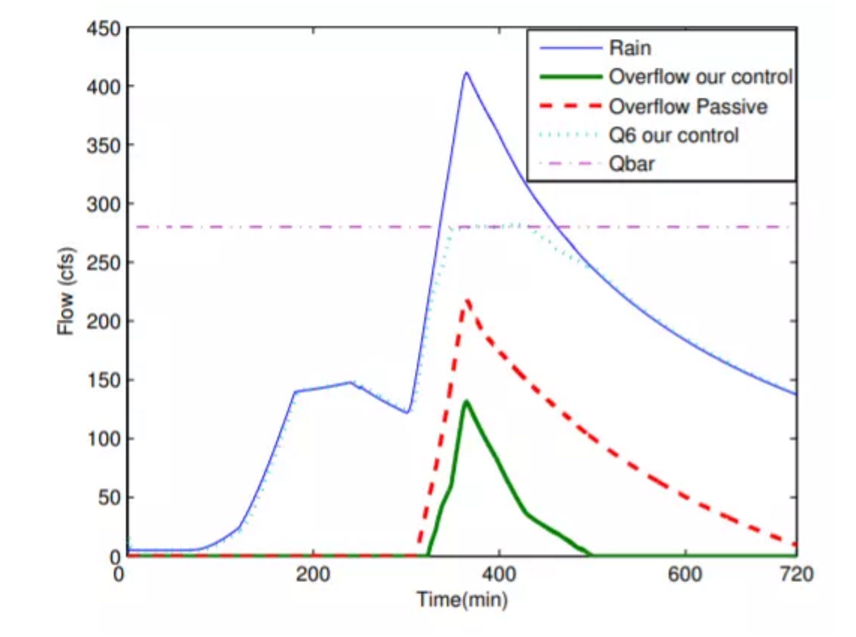

此外,對管網系統采用分布式流量控制,控制上游向下游主干管網的輸送速度,能夠對污水廠流量起到削峰作用。該方式在歐美發達國家被證明是經濟有效的辦法,例如美國路易斯安那州基于大量的監測數據(見下圖),結果表明污水管網在采取分布式流量控制的情況下控制的溢出量比被動情況少79.1%。具體實施過程中對管網中關鍵位置的閥門進行動態控制,當水廠達到最大處理能力或管網達到最大輸送能力時才允許溢流,從而實現了對管網空間的充分利用,減少了調蓄池等設施的投資。

采取分布式流量控制和被動管道輸送的溢流量比較

末端污水廠采用雨季峰值處理線

源頭與中途措施的結合,是最大程度上削減外水進入市政排水系統,但對于超量雨水,這些措施只能利用有限的空間,減緩峰值流量到達污水廠的時間,所以雨季峰值流量依然是污水廠面臨的技術和運行難題。

“混合”或“旁路”是許多歐美污水處理廠用來處理雨季高峰流量的對策,一般通過增加污水一級處理能力和溢流污水漩流沉淀處理能力,來應對雨季超量的污染物,一些污水廠還會設置專門的雨水線,通過物化處理工藝處理雨水,據悉其出水可以獲得與污水廠二級處理相同的效果,出水將與經過生物處理的一部分廢水合并,消毒后排放到水體中。

此處理過程是確保廢水清潔的最有效方法,根據美國的《清潔水法》,它已成為廢水處理的必需標準。但是,這一做法在廢水處理行業仍存在爭議,德雷克塞爾大學環境工程師查爾斯·哈斯(Charles Haas)認為,消毒不良的廢水要比充分處理的廢水難得多,許多固體可能仍殘留在經過初級處理的廢水中,并且這些固體中的病毒,寄生蟲和細菌受到保護,無法通過消毒去除。

04

結語

在歐美等發達國家,點源污染已基本得到有效控制,雨水徑流帶來的非點源污染已成為水體污染的主要因素。但我國絕大部分城市并不具備降雨污染控制能力,再加上降雨沖刷導致的旱季管道沉積污染入河,是我國合流制排水區域城市水體雨后黑臭的最大根源,也是未來城市水體治理應關注的重點方向。

通過分析歐美等國家應對雨季溢流采取的措施的相關經驗,應將重點放在“廠-網-河”整個系統上,發揮排水管網、排水設施與末端污水廠之間的聯動。具體措施包括:

采用建設海綿城市的綠色基礎設施,通過源頭對雨水進行削峰和削減污染物濃度;

構建中途分散式調蓄設施,修復漏損管道、混接錯接以進一步削減入滲入流量;

利用管網系統的在線調蓄;

末端提高污水廠雨季處理能力。

總的來說,解決未來水環境問題,需要系統性思維,從“點-線-面-體”不同尺度上,進行頂層規劃、系統設計,從“用戶控制-源頭分離-收集管網完善-污水廠處理及資源回收-排放過程控制”各個環節進行系統性規劃。

在通過工程技術措施或管理在具體實踐中最大可能減少或降低污染物在輸送過程中的滲漏或降解,有效規劃與實施排水管網的入滲入流、施工排水控制,削減污染物在排水管網系統輸送過程中的滲漏及通過各種排口向水體的轉移 ,使污水廠成為污染物最終的受納、處理或資源回收場所。

編輯:王媛媛

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317