二、也許不那么低的門檻

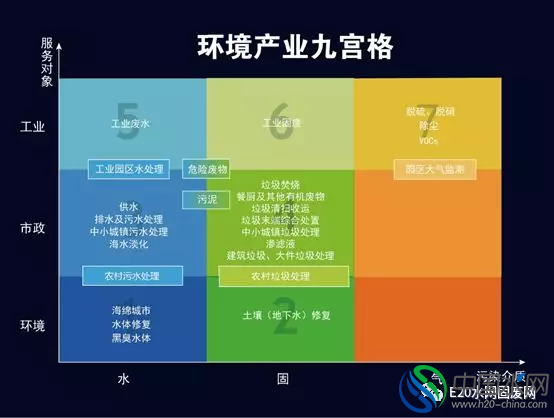

從上述視角來看,環境產業的行業壁壘似乎較為脆弱,而實際上可能并非如此。與其他行業相比,環境產業顯得不夠“標準”。E20研究院執行院長薛濤在推出其產業基本分析工具--環境產業九宮格的2014年,曾將其比作一個豆腐塊:“看上去非常完整。但是你想拎起來的時候,一拎就碎,無法用簡單的方式來理解。”地域分割、領域分割、關系分割和部委分割四刀,將這個行業切成了多維碎片。正由于這樣一類特征的存在,環境產業呈現出許多特有的規則,使得門檻似乎又不那么低。(相關閱讀→ 產業專家:環保產業好比豆腐塊,看著完整拎起來復雜)

1、學習效應

學習效應是指隨著企業累計業績的增加,由于在生產過程中經驗的積累使企業的生產效率不斷提高,評價成本不斷下降。 產業情況或生產過程越復雜,學習效應越明顯,從而使在位企業獲得更多相對于外來企業的成本優勢。

由于監管體系還未成熟,環境產業的模式、績效、付費等多方面的探索尚未完成,在位企業的學習效應較為明顯。大的方面,對于市場進程的理解、對投資環境的把握、對技術方向的判斷要更為靈敏;微觀層面,對于尚未領域的項目操作上,也擁有更多“避雷經驗”及推進策略。

當前,環境產業也走到了大基建后的下一步,運營、管網、農村、黑臭、有機等“疑難雜癥”浮出水面,對于企業及項目的評價向最終效果看齊;企業結合國家財政和百姓的承受能力,關注多種適應條件……隨著環境治理的不斷深化,企業的“學習課程”也不斷增多。

“學習進度”或將成為企業分化的標尺。學習周期很短時,新進入企業容易趕上在位者;學習周期很長,在位企業只能稍稍領先,優勢并不顯著。最終,這些課程的“課代表”是在位者還是外來者,也相當值得關注。

2、資源掌握及地域分割

不同于供電、通信、鐵路等需要在全國范圍內統籌的公共服務,環境治理是地方政府所控制的公共服務領域。在一定程度上,環保市場還是一個“關系市場”,企業哪里關系好,哪里就有項目。尤其在綜合治理成為趨勢、企業成為地方政府環境管家這一層級上,政府關系成為了環境企業一項重要生存能力,直接影響到企業的擴張、合作、風險判斷、融資行為等。

同時,這些導致了環境市場的領域分割和地域分割,如做水處理的企業不懂土壤修復技術,河南做得好的企業很難進入河北等。針對PPP融資受阻和平臺復生的新趨勢,多地個地方政府針對環境治理建立省市兩級地方專營平臺,在一定程度上加深了地域分割,同時也帶來了一系列技術、融資、領域分割等需要解決的問題。(相關閱讀→ 【觀察】民企引國資的同時,一波環保國企/央企正在引戰投)

3、長期合作關系

在項目層面,由于帶有公共服務屬性,環境治理項目有著天然的長期合作特征。近年來的PPP大潮進一步加深了這種長期性。為期幾十年的區域治理項目在項目爆發期被迅速分走,這些長期合約的存在,一定程度上影響了未來市場的需求結構。

在企業合作層面,隨著產業需求從末端治理變為生態循環,企業也逐漸從單一、封閉逐漸向協同、族群化轉變,A、B放在企業紛紛投入打造自己的航母艦隊。近年來,在長江大保護概念打開的市場空間里,三峽集團也迅速握手了一批新老朋友,努力實現合作、互利與共贏(相關閱讀→ 長江大保護里的“高富帥” 818三峽集團的豪華朋友圈)。企業間的長期合作關系及各種戰略協議,尤其是資本間的交織,影響著未來市場的成本結構。

拋開上述產業進入障礙,從外來資本進入模式起來看,當前多為復制已有發展模式“擠進來”,少有帶著創新性思路來改變行業面貌的情況出現。在“易進難出”的環境產業,小試牛刀容易,做大做強難,成績不好想退出去也有著各種沉沒成本及折舊計提帶來的障礙。對于外來企業來說,若非打一桿子就走,思路突破要比資金實力重要;對于在位企業來說,增長乏力,內憂外患,或許也到了不得不加固護城河的關口了。(相關閱讀→ 薛濤:問渠哪得清如許,環保走向水落石出的時代)

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317