城市如何達到可持續發展的重要目標?

丹麥奧胡斯市市長Jacob Bundsgaard曾提到,目前城市市政電費的30-50%來自于水行業,水行業消耗了全球電力的4%,因此降低包括凈水和廢水處理過程中的能源消耗已經迫在眉睫。

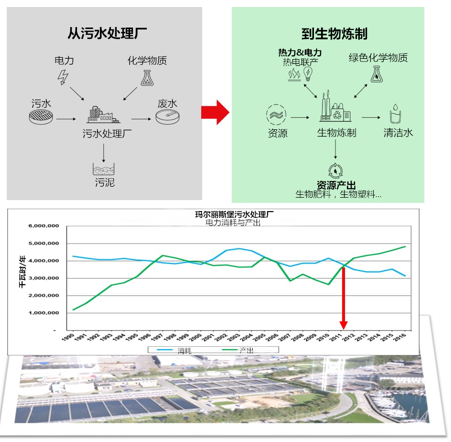

在探索綠色發展轉型上,“丹麥綠色發展模式”有著諸多成功實踐。其中,位于丹麥奧胡斯市瑪爾麗斯堡的全球首個能源中和/產能水循環案例就是一個典型的例子。

實現智能自動化,建立智慧模型并減少能量消耗,測試發展新技術,丹佛斯在其中參與了該項目的運作。

作為世界上第一個能量水平衡系統,該案例依靠節能和生活廢水產能運轉(不消耗外部碳能源),可實現整體水循環系統的能源中和(供水+污水)。2016年產出電能為自身所需能耗的150%,2016年產出余熱約為2.5吉瓦時/年,2016總產能約為自身所需能耗的230%,供水的泄漏率下降至6%。

全球知名的污水處理領域專家、丹佛斯集團全球水務與廢水事業部總監 Mads Warming表示:“相較于常見的污水廠,通過使用更多的傳感器、先進的電腦控制、足量的變頻器或變速傳動裝置,可以優化流程,正如瑪爾麗斯堡污水廠的能量消耗已被減少40%-50%。”

丹麥作為北歐小國,國情與我國有很大的不同。但以“零碳”為目標的“丹麥綠色發展模式”為中國的節能降耗提供了思路,對中國的水治理提供了借鑒。

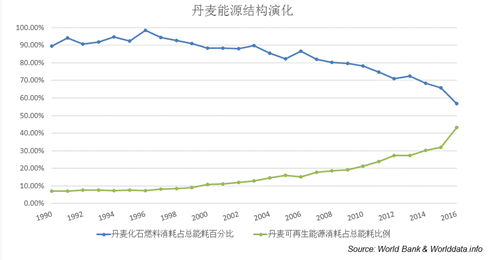

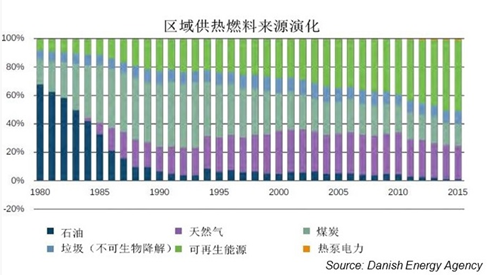

丹麥40年前的傳統能源結構與我國目前的狀況基本相似,都是以煤炭和油氣等化石能源為主。丹麥尋找解決能源問題根本出路所堅持的“節流”與“開源”并舉的基本理念,實際上與我國的傳統的商業智慧彼此相通。

丹麥綠色技術創新嘗試主要集中在“節流”和“開源”兩大方面:

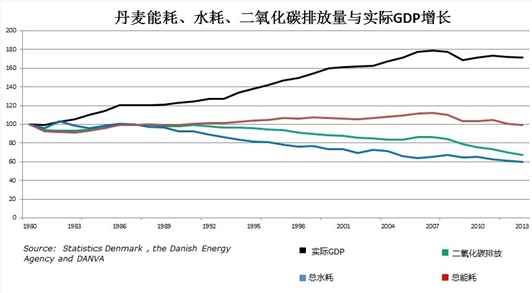

“節流”:提高能效,最大限度減少社會上所有不必要的浪費,在生產和生活的每個環節厲行節約,已經成為丹麥朝野共識和行為準繩;“能效”被國際能源署稱為“第一能源”,丹麥人對此身體力行,時常津津樂道“最好的能源就是沒有使用的能源”。因此,,“能效”已經成為丹麥工業創新的最大驅動力和實實在在的利潤增長點。1990年以來, 丹麥制造業企業都有各自降低能耗和綠色能源轉型的具體目標,制造業整體能源使用量與能源強度均實現了大幅度下降。

“開源”:在丹麥人看來,綠色能源是緊跟“能效”之后的“第二能源”。積極開發可再生能源,獨領風電世界潮流,是丹麥綠色發展的又一個亮點。自 1980 年開始,丹麥根據自身資源的優勢,大力發展以風能和生物質能(包括垃圾焚燒)為主的綠色能源。在新能源比例不斷攀升的能源體系中,在戰略上保持充分的“靈活性”和“互動性”,是丹麥綠色能源可持續發展的關鍵所在。在致力于不斷發展實現風能和生物質能為基礎能源的同時,丹麥也十分注重不同能源之間的跨區域互動以及電廠生產的靈活性,積極展開國際合作,保證整個能源體系的穩定性。

丹麥成功的能源轉型, 不僅初步實現了保障國家能源安全的大戰略,而且建設成一座人類綠色能源“實驗室”。

編輯:徐冰冰

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317