“整個污水處理系統,它的環境貢獻度應當體現為污染物的削減量,而不是我們經常說的污水處理量。”東北財經大學PPP研究中心副主任、北京隆科興非開挖工程股份有限公司副總經理伍進博士在2017(第九屆)上海水業熱點論壇上提出了自己的看法。

以下內容根據現場發言整理,未經發言人審閱。

東北財經大學PPP研究中心副主任、北京隆科興非開挖工程股份有限公司副總經理伍進博士

伍進介紹,整個污水處理系統,大致分為兩塊,管網(含排口、檢查井)和污水處理廠。我們對整個系統的希望是能夠做到全面收集、全面輸送、全面處理和達標排放。顯然,管網負責前兩塊:收集和輸送;污水處理廠負責后兩塊:全面處理和達標排放。

整個系統,其貢獻度應當體現為污染物削減量,而非污水處理量。實際上,現在所處理的污水,含有大量客體水,而真正需要被處理的污水,在輸送環節有相當大的比例流失到環境中。所以,全國的污水處理量和污水處理率年年升高,但水環境卻逐年惡化。

伍進認為,如果給當前的污水處理廠打85分,那么管網只能給60分,甚至50分,木桶的短板在管網。

他列舉了南方沿海某經濟發達地區的實際案例,隆科興公司對某一個片區的排水管網做改造和維護之前,對其所服務的污水處理廠做了一個數據的梳理。

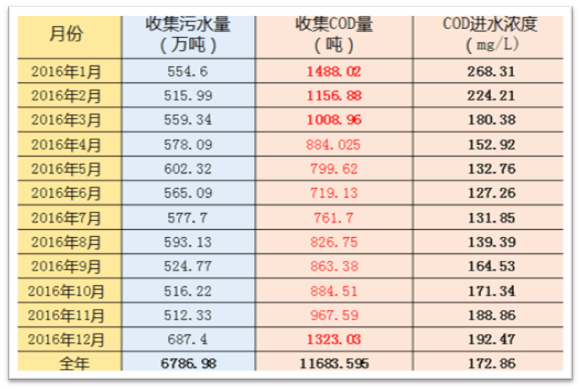

2016年XX水質凈化廠運行數據統計表

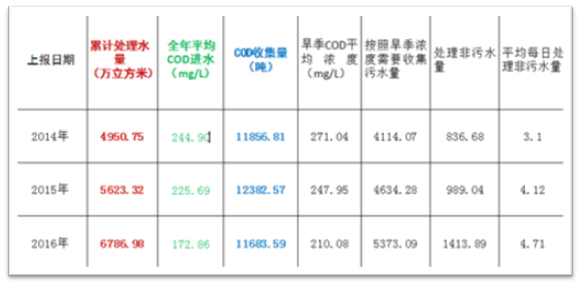

2014--2016年XX水質凈化廠運行數據統計表

上圖顯示,在2016年4月份到10月份期間進入水廠的COD量明顯減少了,而且該污水廠所在片區不涉及工業上季節性生產的問題,都是生活污水。沒有理由認為這個地方的人在1月、12月就產生更多的污染物,而4-10月份產生的污染物較少。

伍進表示,這至少可以說明4-10月的污染物送丟了(至于1月、12月是否全部送達,其實也很難說)。再看送到污水處理廠的污水數量,變化不大,基本都是五百萬噸到六百萬噸。這說明,中間的幾個月有大量的客體水進入了污水管網,客體水擠占了本應該被處理的污水量。

在該案例中,由于四期水廠于2015年年中投入使用,所以2014-2016年的污水處理量顯著增加,但送達水廠的的污染物數量并無提升。這說明:(1)四期水廠的投產使用沒有產生環境效益,只是提高了所謂的“污水處理量”;(2)能有多少污染物被送達污水廠是由管網而非污水廠決定的,解決問題的關鍵在于管網。

伍進總結,該案例反映了在水環境治理工作中,與管網相關的幾個問題:

1. 管網收集到但沒送達污水處理廠的污染物數量是巨大的

我們不得不問4-10月份每個月送丟的那些污染物去了哪里?只能是環境中。

如果管網只有這種輸送水平,那么黑臭河治理必然是“一年一治、反復治理”。在管網短板如此明顯的情況下,一味強調污水廠的提標改造和沿岸綠化,這沒有抓住主要矛盾的主要方面。

2. 客水進污水管網,既是經濟和技術危害,更是環境危害;

這種環境危害體現在兩方面:第一,客體水擠占了份額,這導致該被處理的污水根本就沒有被送達污水處理廠而直接散溢到環境中形成污染;第二,進入管網的客體水本身是雨水、河水、地下水,原本可能是三類水、四類水,經過污水廠處理后以一級A標準排放,反而是五類水了,相當于花錢買污染。

3. 排水管網(含排口、檢查井)本身就是巨大污染源。

該案例中,相對于1月、12月送達1400噸COD的水平來看,4-10月每月送丟了700噸COD。可以說,這管網系統是我們已知的最大的污染源。

如果管網的這種低水平是當前的客觀狀況,那么通過排口進入地表水體的污染物其實并不是最可怕的。以前我們總說,城市過于注重地上建設而忽視地下建設。現在在治理黑臭水體問題上,伍進認為,也不能光做表面文章。如果管網處于這種低水平而地表水體不黑臭,那就只能是地下水黑臭了。

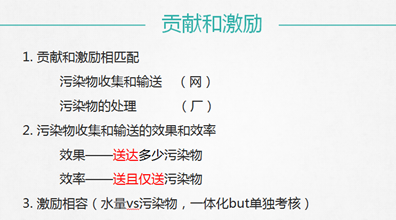

在理清管網和污水廠各自的貢獻后,伍進認為,現在強調的污水處理廠網一體化,過于追求形式一體化,而非結果一體化。伍進建議,應當以削減污染物為總目標,對輸送和處理分開考核。

對污染物的收集和輸送,對管網應當考察輸送的效果:送達多少污染物;同時考察輸送的效率:是否盡可能地送且僅送污染物。

從激勵與貢獻相匹配、激勵相容這兩大原則出發,伍進還對目前存在的幾種激勵機制進行了討論:

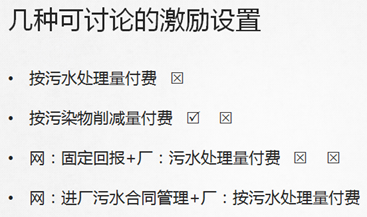

1. 按污水處理量付費,這明顯沒有找對應當激勵的內容;

2. 對一體化運營商按污染物削減量付費,這表面看起來沒問題,實際很難落實:

A 一體化運營商會在廠、網之間配比成本和收益,這種配比結果未必和環境貢獻度最優目標相符;

B 污染物有很多種,如果按污染物削減量付費,不得不約定每種污染物的去除要求和付費比例;

C 現實的情況是,大量水廠已經交由社會資本運營,此時如果要做廠網一體化,那政府面臨的是一對一的談判,而非公共項目應當實現的公開、公平、公正競爭。

編輯:徐冰冰

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317