編者按:宜興、南京、武漢暴雨成災,應急搶險救援行動牽動著國人的神經。 近期的暴雨及城市內澇,讓雨果那句“下水道是‘城市的良心’”獲得了人們的共鳴。在慨嘆英、法、德“良心下水道”給力之余,咱們也來看看力保我國江西贛州無澇的一處宋代地下水利工程——福壽溝,它堪比眾所周知的山東青島“德國造”排水系統。

宋代福壽溝 力保江西贛州無澇的地下水利工程

近年來,我國許多城市因暴雨發生內澇,而同遭暴雨襲擊的贛州,卻“沒有一輛汽車泡水”。歷經近千年,全長12.6公里的福壽溝依然護佑著一方的安寧。這處值得稱道的地下水利工程叫福壽溝。

福壽溝始建于宋代。當年親自設計并帶領群眾修建福壽溝的知州劉彝受到群眾的擁戴,他的銅像如今坐落在贛州城北的宋城公園。

劉彝于北宋熙寧年間出任贛州知軍,他根據城市規模、街道布局、地形特點,建成了福溝和壽溝,“壽溝受城北之水,東南之水則由福溝而出”,“縱橫紆曲,條貫井然”,分別將水收集排放到貢江和章江。因為兩溝走向形似古篆體“福壽”二字,故而得名。

福壽溝的設計確有許多獨到之處。外部看:它與贛州老城內的三池(鳳凰池、金魚池、嘶馬池)以及清水塘、荷包塘、花園塘等數十口池塘連通,儼然一個活的水系。遇暴雨,它可調節雨水流量,減輕下水道溢流;江水回灌時,這些池塘又成為天然的蓄水池。從內部結構看,在出水處“造水窗十二,視水消長而后閉之,水患傾息”。據水利專家解釋,水窗是一項頗具科技含量的設計,原理很簡單:當水位低于水窗時,即借下水道水力將水窗沖開排水;當水位高于水窗時,則借江水沖力將水窗自外緊閉,以防倒灌。據稱,福壽溝建成近千年,贛州老城區未出現大內澇。

福壽溝內壁圖(資料圖片)

福壽溝歷史上也曾荒廢過。清同治八年,采取民辦公助的辦法進行修復,共有6個出水口。1953年,贛州修下水道,修復了厚德路的原福壽溝,長767.6米。舊城區現有9個排水口,其中福壽溝水窗6個仍在使用。至今,總長約12.6千米的福壽溝仍是舊城區的主要排水干道。依靠福壽溝,贛州舊城區幾乎每年都“雨而不澇”,這在全國眾多古城中是罕見的。

福壽溝的可貴不僅在于實用,更在于其體現了古人的高妙思維。

首先,巧借外力,因勢利導。福壽溝的一大特點,就是利用天然地形的高低之差,采用自然流向的辦法,使城市的雨、污水排入江中和濠塘內,免去了今人使用抽水機的麻煩。第二大特點是它的12個水窗(即排水口)。水窗的閘門借水力自動啟閉,十分巧妙。原閘門均為木閘門,門軸裝在上游方向。當江水低于下水道水位時,借下水道水力沖開閘門;江水高于下水道水位時,借江中水力關閉閘門,以防江水倒灌。

其次,著眼全局,效益最大化。福壽溝與城內三大池塘、幾十口小塘連為一體,有調蓄、養魚、溉圃和污水處理利用的綜合效益,形成了一條生態環保循環鏈。

再者,福壽溝能發揮作用,離不開一個基礎:贛州城保留了古城墻和古城水系。

民間傳說認為,贛州是座龜形“浮城”,不管江水怎樣漲,贛州城都能跟著浮起來。現存的贛州古城,的確是由唐末五代時風水學家楊筠松選址建造的“上水龜城”,城形如龜,可以減小洪水對城墻的沖擊力。

此外,建城時摒棄了當時流行的土城,改用磚石修砌城墻,并冶鐵固基。道光時期府志記載:“州守孔宗翰因貢水直趨東北隅,城屢沖決,甃石當其嚙,冶鐵錮基,上峙八境臺。”可知其法為:用石甃砌基址,再用熔化的鐵水澆在石縫間,使之凝固后,成為堅固的整體。

贛州古城的整體規劃,處處貫穿著古人防患未然、規避洪澇的巧妙心思。離開這樣的整體布局,福壽溝的作用再大,恐怕也難以維系今天的局面。

筑造符合力學原理的“浮城”、用鐵水澆筑磚石城墻,這在古城防洪史上是個創舉。贛州人還有防患于未然的意識,歷代以來不斷加高加固城墻,戒備洪水。明朝初年,城墻只有二丈四尺高,到明末增至三丈三尺。

除了贛州,我國尚有壽州、文安、潮州、荊州、臺州等十多座古城至今仍起防洪作用,其建筑思路對今人很有啟發。

百年“德國造” 讓青島最早實現下水道“雨污分流”

順著青島棧橋海岸線往東,可以找到一個呈拱形設計的暗渠,高度約2.5米,寬度約3米,—個成人可以輕松地走入其間。

每年汛期雨水頻襲時,很多人會想到青島,青島擁有令其他城市羨慕的排水系統。100多年前,德國人在青島建造的下水道采用“雨污分流”,在100多年后的今天,它依舊發揮著余熱。

德國曾經“租借”青島99年,初來乍到的德國人經歷了在青島的第一個雨季。由于飲用了污染的水源,大量德國官兵生病死亡。德國殖民者提出,按百年標準對地下管網進行設計和施工。

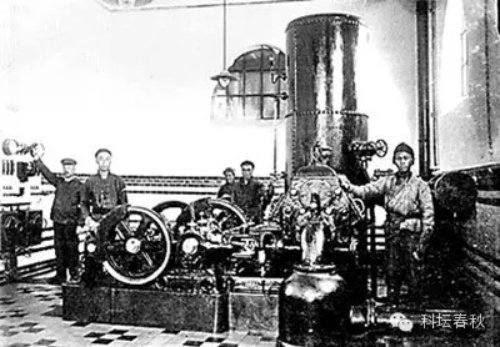

1903年,德國人開始鋪設污水管道并修建排水泵站。圖為污水下水管道廣州路泵站

山東青島市檔案館的工作人員曾在德國考察,發現了一批記錄青島城市建設的原始檔案,其中一部名為《膠澳發展備忘錄》(1910年改為《膠澳年鑒》),由當年膠澳總督府組織編寫,自1898年10月起,每年一記,直到1914年,不間斷記錄了17年,完整記錄了當時德國殖民者建設地下管網的意圖、理念及施工進度。

那是在1898年的7月至8月,青島雨季,雨量非常之大,原本相對平整的土地被湍急的水流沖得溝壑縱橫,當地的建筑也遭到很大破壞。這使德國規劃者意識到,如果將來不想與經常發生的水患作斗爭,在城建時就必須特別注意雨水排泄問題。雨季,大量污水混合著雨水滲入水井,污染了飲用水源,導致腸炎和傷寒在水土不服的德國人中流行,大量德國官兵病死。出于公共衛生安全的考慮,德國人開始集中力量進行下水道的規劃。按照1898年3月簽訂的《膠澳租借條約》,德國“租借”青島99年。因此,德國殖民者在規劃之初,就按照適用100年的高標準來進行設計和施工,如此長遠的考慮,可稱之為百年“大工程”。

從1898年10月起,德國殖民者在青島征購土地,設立歐人居住區,在主要街道下鋪設了3200米下水管道,均為雨水管道。1901年開始規劃污水管道,1906年污水下水道基本建成,到1909年,歐人區的房屋幾乎全部接通了污水下水道。

為了完善城市的排水系統,德國人在鋪設排水管道的同時,還充分利用青島三面環海、東高西低的丘陵地形,依自然坡度在前海一帶建設明溝暗渠。主要設有龍口路、安徽路、中山路、貴州路等12條大的暗渠。1900年,在天津路、北京路、濟南路等道路兩側修筑雨水明溝;1905年,為避免雨水沖刷道路,在大鮑島東部部分街道上修筑了2600米明溝,溝底及兩側均用溝石予以加固,以便更好地導流雨水。通過地上明溝與地下暗渠建設相結合,城市排水系統逐步建立完善。

青島的排污系統分為分流式和混合式兩種。分流式下水道是指雨水和污水分別排入不同管道:糞便和生活污水從一個管道流出,經過處理后流入近海;雨水則從另一個管道流出,由于雨水管內雜質少,可直接抽水放流,歐人居住區和前海一帶基本鋪設的是這種分流式管道。當時德國人在青島施行華洋分居而治,華人區和歐人區之間由一道分水嶺自然隔開,因此,華人區的地表水不會流經歐人區,導致污染和疾病。建設之初,雨水下水道的尺寸是根據青島雨季最大降水量而確定的,高達兩米,在大雨滂沱時,具有鮮明的優越性——1911年9月,臺風北上華北,帶來大量降雨,上海、天津“街道成河、廣場成海”,而青島則安然無恙。

污水處理要比雨水處理復雜得多,污水處理設施也是下水道系統設計的精華所在。在污水下水管道的規劃中,總督府提出要在已建有密集房屋的歐人區、大鮑島華人區和德國兵營,裝設能沖刷糞便的下水道系統。污水處理采用當時最先進的技術,實行分區排泄。全市依地勢分為四個集水區域,各區水道中的污水進入四個集水總道,順著地勢,往偏僻海域流去。為了確保青島前海海水、海灘不受污染,德國人對排污口位置精心選擇,最終在團島最西端,緊靠膠州灣入口的海峽處選定了排污口,該地不僅水深,而且強烈的潮汐海流能迅速把沉淀物沖走。德國人又設立污水泵站,用電力發動機驅動污水加速流動,避免淤積。

青島是中國最早實現下水道“雨污分流”的城市。同為租界的上海直到1923至1927年間才實現了雨污分流。1918年以前,香港也同樣沒有污水下水道,仍使用干式馬桶系統,這時的青島歐人商業區已經開始安裝沖水廁所了。

德國人建設青島下水管道考慮周全,嚴格按照標準設計建造。主干排水管道均用陶土燒制,長約1米,從上游到下游逐步加粗。兩管接口處有螺旋,便于銜接,周圍則是用瀝青混合麻絲及沙土纏涂,比較堅固持久,能防止滲漏。管道截面呈上寬下窄的鵝蛋形,下面較窄部分被貼上光滑的瓷片,這種結構,除了能加快水流,保證排水通暢、減少淤積外,還起到防腐蝕作用。

青島早期鋪設的下水管道在不同區域有著不同標準,大體是依據人口密度及排污量大小確定埋設管道口徑,如商業區、工業區、住宅區人口密度不同,排水量差別很大,鋪設的污水、雨水管道的口徑也大相徑庭。普通道路的地下一般鋪設200毫米、150毫米口徑下水管道。在體育場這類特殊區域,排水管道口徑則有所不同,體育場周圍人口密度低,生活污水排放量小,污水排泄能力不需太大,因此通常鋪設200毫米、150毫米、100毫米等口徑的排污管道。但此處對雨水的排放能力則要求更高一些,鋪設的雨水管道口徑分為400毫米、300毫米等幾種,這樣才不會因下雨導致附近路面積水而影響比賽。

據統計,德租青島17年,下水道建設總共投入600多萬馬克,鋪設污水管道31808米,雨水管道36855.55米,混合式管道9282.6米,占老城區下水管道的45%左右,奠定了近代青島城市排污系統的基礎。

德國人修建的排水管道只占今天青島市南區的一小部分,大量的排水系統主要還是新中國成立后修建的,延續的依然是雨污分流理念,能做到對95%以上的污水進行全收集和全處理,保證了青島城市環境的可持續發展。

(本文根據人民網、“丹江口科普”等信息綜合整理)

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317