中國的污水處理廠的大量建成投運集中在“十一五”期間后三年,最直接的后果是帶來大量污泥的產生。特別是2009年、2010的時間里,出現了震驚全國的污泥偷排刑事案件-京城環保第一案,也使得污泥處理處置市場熱度驟升。但是近一年多來,由于政策的不明確,商業模式的無法突破,污泥市場的被關注度及企業參與的熱情有一定的降溫。

眾所周知,若污泥不被安全處置,對人類居住的環境所得來的危害無法估量。因此,僅從人類環保需求上來看,污泥處理處置市場空間大,需要大量的資金投入。但是,從近年來的情況來看,一方面,各地由于資金的不足,污泥處理處置均存在著投資不足,處置不當的現狀,很多地方的污泥出現隨意堆放、偷排,或不知去向等情況。另一方面,企業的市場開拓相對較難,市場打不開。以上問題的原因何在?本期水網思考《中國污泥處理處置市場的困惑與徘徊》,將給出一些基于水網視角的答案,從五個方面進行總結與探討,以供行業共勉。

中國污泥處理處置市場的困惑與徘徊

作者:傅濤 肖瓊 成楊

二零一二年十一月

一、污泥市場熱中帶冷

2011年12月20日,國務院印發《國家環境保護“十二五”規劃》,明確提出“保護環境是我國的基本國策”。作為污水處理的重要產物,污泥處理處置在2011年持續走熱,成為新的市場熱點。但由于專項政策的不明確,商業模式的無法突破,市場的被關注度及企業參與的熱情在2012年有一定的降溫。

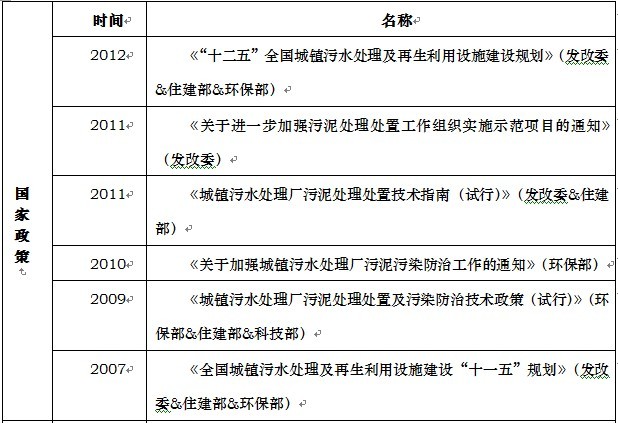

1. 政策:偏重技術指南/核心政策空白

相關政策多集中在技術指南等細節性政策上,主管部門、責任劃分等仍不明晰,決定行業整體發展方式的核心政策至今仍是空白。尤其在投資方面更是缺乏明確指向,《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》雖然規劃347億的污泥處理處置設施建設市場,但與污水處理近4000億的投資計劃相比,實屬杯水車薪。

住建部、環保部發布多項技術類政策

2011年3月3日,國家發改委和住建部聯合發布《關于進一步加強污泥處理處置工作組織實施示范項目的通知》,進一步提出“提高認識,高度重視污泥處理處置工作”,并在統籌規劃、技術選擇、設施建設、運營管理、監督檢查等方面提出要求。

2011年3月14日,備受關注的《城鎮污水處理廠污泥處理處置技術指南(試行)》由國家發改委和住建部聯合發布,從技術層面對污泥工作進行系統闡述,詳細剖析了污泥處理處置的技術路線與方案選擇、污泥處理的單元技術、污泥處置方式及相關技術、應急處置與風險管理等。但同時,不少業界人士表示,《指南》也存在較為籠統、缺乏細節措施的問題。

2009年2月,環保部、住建部、科技部共同出臺《城鎮污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》,這是我國首次從國家層面上出臺污泥處理處置政策,雖然沒有國家發改委的介入,在執行上稍有缺憾,但是污泥處理處置費用來源、技術路線等行業關心的問題在這個文件里都有體現。

安徽、江西、福建、廣西、上海、浙江、重慶、深圳等地也紛紛出臺污泥處理處置工作意見等文件,加大污泥治理力度。

環保部“含水率50%以下”規定引熱議

2010年11月,環保部印發《關于加強城鎮污水處理廠污泥污染防治工作的通知》。《通知》明確強化污水處理廠主體責任:“污水處理廠應對污水處理過程產生的污泥(含初沉污泥、剩余污泥和混合污泥)承擔處理處置責任,其法定代表人或其主要負責人是污泥污染防治第一責任人。”、“污水處理廠以貯存(即不處理處置)為目的將污泥運出廠界的,必須將污泥脫水至含水率50%以下”。其中“含水率50%以下”的規定引起行業熱議,在現有技術體系及資金能力情況下,含水率50%以下幾乎成為不可完成任務,另一方面,該規定也加大了污水廠污泥脫水技術的研發與應用。

該“通知”明確要求,污水處理廠新建、改建和擴建時,污泥處理設施應當與污水處理設施同時規劃、同時建設、同時投入運行。不具備污泥處理能力的現有污水處理廠,應當在該通知發布之日起兩年內建成并運行污泥處理設施。根據中國水網最新發布的《中國城鎮污水處理市場調研分析報告(2012版)》,截至2011年底,全國共有3138座城鎮污水處理廠投入運營。

“十二五”規劃347億投資格局

2012年5月4日,國務院正式發布由發改委、住建部、環保部共同編制的《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》,明確“十二五”期間各項基礎設施的建設目標。據估算,各設施建設規劃投資將近4300億元,其中污泥處理處置設施建設投資347億元,僅與《全國城鎮污水處理及再生利用設施“十一五”建設規劃》中“污泥處理處置設施投資323億元”相當,在投資主體、付費機制方面還有待進一步明確。

根據《規劃》,“十二五”期間,全國規劃建設城鎮污泥處理處置規模518萬噸/年,其中,設市城市383萬噸/年,縣城98萬噸/年,建制鎮37萬噸/年;東部地區288萬噸/年,中部地區124萬噸/年,西部地區106萬噸/年。

2. 市場:黎明前的黑暗

2011年,由于技術指南等相關政策的出臺,污泥處理處置產業得到各方高度關注,市場熱度不斷提升,但隨著后續政策的乏力和具體付費機制、商業模式的不明確,市場期待度在2012年明顯下降,污泥公司一年一個項目的尷尬情況不斷涌現,企業融資也遇到一定阻礙,產業處于“黎明前的黑暗”階段。

市場停滯,出現“一年一項目”困境

據了解,從2009年開始,以北控集團、金隅集團、上海排水集團為代表的國企拿下了位于北京、上海等一線城市的主要污泥處理項目;蘇伊士集團旗下的得利滿技術公司、威立雅公司等外企也先后獲得了重慶、青島等二線城市的污泥處理項目;中科博聯、山西沃土、中持環保等小型民營公司則多集中在河北秦皇島、江蘇蘇州等三線城市。

2011年10月21日,目前亞洲規模最大的污泥處理設施——上海市白龍港污泥處理主體工程建成投產。該項目之后,鮮有大型污泥處理處置項目開工建設或運營投產,新建項目在規模及投資上均較為有限,基本屬于陜西渭南、四川綿陽、廣東中山、浙江溫州、湖北襄陽等各地市的小型污泥處理項目。縱觀2012年的污泥處理處置市場,各污泥處理處置企業也面臨困境,很多企業出現“一年只有一個新項目”的尷尬局面據了解,貝卡特、中科博聯、廣州綠由都出現此類情況。

風險投資由情緒高漲轉入繼續觀望

據環境保護部的有關規劃,未來10年是中國污水處置的黃金時期。有住房和城鄉建設部官員稱,“十二五”期間,中國在污泥處理處置上潛力巨大,投資有望達到600億元。面對巨大商機,紅杉資本、聯想投資、青云創投、啟明創投、德同資本、凱旋創投等在內的多家風險投資機構也都聞風而動,紛紛布局污泥處理產業。但在把全國已有的污泥處理項目都“地毯式”地匆忙排查過一遍過后,絕大多數的風險投資最后選擇了繼續觀望。有投資人感嘆:“很難在污泥處置行業找到像新能源企業那樣相對清晰、干凈、競爭力明確的創業公司。”

過去一年,除了中持環保獲得了北極光創投和啟明創投的一筆融資,李曉東創辦的格瑞特獲得國家開發投資公司一筆3000萬元的投資,就成為污泥處理產業屈指可數的融資案例。

《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》雖開出“347”億的污泥大單,但誰來為這三百余億的投資買單,誰是污泥處理處置服務的付費主體,系列問題不能明晰的情況下,產業投資格局依舊不明。沒有穩定、持續的收入來源,盈利能力仍有待驗證,污泥處理企業的商業模式和產業鏈也存在諸多問題。

服務價格滯后

根據《城鎮污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》,“污水處理費應包括污泥處理處置運營成本;通過污水處理費、財政補貼等途徑落實污泥處理處置費用,確保污泥處理處置設施正常穩定運營”。目前,政府投資仍然是污泥處理處置項目投資的最主要方式。若政府支付的污水處理費和補貼不足以抵消企業處理成本,那企業就不愿意再處理污泥,這也是污泥偷排現象屢現的重要原因。

我國城市污泥處理嚴重缺乏專門的經濟支撐體系。目前我國多數城市征收的污水處理費,由于征收標準較低,往往連維持污水廠的正常運行都有困難,污泥處理費未開征,運行資金沒有著落,使得部分污水處理廠有意無意之間,只能將污泥處理的責任旁置。

水價一直是業內關注的焦點,按照業內專家的計算,如果在目前的水價中增加2毛錢的污泥處理費,“污泥處理產業會一下子爆發”,但漲水價短期并不容易實現。很多城市征收污水處理費尚且存在很多困難,征收污泥處理費或者提高污水費補貼更為困難,收費機制難以建立。

在缺乏清晰的行業付費機制情況下,被熱炒的市場預期和投資預期就無法從根本上改善污泥企業的生存困境。

_baidu_page_break_tag_二、污泥處理處置的三大疑問

1. 污泥產生率有多大?

過去五年間,中國的污水處理建設腳步加大,污水處理能力大幅度提升。截至2011年底,全國設市城市、縣累計建成城鎮污水處理廠3138座,污水處理能力已近1.39億立方米/日,運行負荷率達到80.5%。預計到2015,城鎮污水處理能力將達到2億立方米/日。

圖1 全國城鎮污水處理廠建設規模發展趨勢圖(2006-2011年)

污水處理能力的大幅增長,所帶來的最直接后果,就是污泥量的增加。根據中國水網于9月份推出的《中國污泥處理處置市場分析報告(2012版)》調研數據顯示,每處理萬噸污水平均產生5.6噸的濕污泥(含水率80%)。以上海情況為例,截止到2008年年底,全市污水處理廠50座,日平均污水處理量481.18萬噸,年產濕污泥量94萬噸(含水率80%),按此計算,每處理萬噸水,產生5.35噸的濕污泥(含水率80%)-來自上海市水務局副局長朱石清在2009(上海)水業熱點論壇上的發言PPT《污泥處理處置規劃建議和案例》。從上海市情況來看,報告的調研數據可靠。

2011年,全年城鎮污水處理廠處理水量為390.79億噸。按此數值估算,全國全年城鎮污水處理廠濕污泥(含水率80%)產生量約2188萬噸,每天約產生濕污泥6萬噸濕污泥。2015年,城鎮污水處理廠處理能力將達到2億立方米/日,按2011年城鎮污水處理廠平均運營負荷率79%進行測算,全年城鎮污水處理廠濕污泥(含水率80%)產生量約3229.52萬噸,每天約產生濕污泥8.85萬噸濕污泥。

在本文的形成過程中,筆者也發現了在污泥統計數據上的矛盾。一是干、濕污泥產生量的界定,住建部統計數據中把含水率85%以下的污泥統稱為干污泥,而“十二五”規劃中把含水率80%的污泥稱為濕污泥。二是污泥產生量的矛盾,下節將重點說明此問題。

2. 一半的污泥產量哪去了?

根據中國水網于9月份推出的《中國污泥處理處置市場分析報告(2012版)》調研數據顯示(22家),每處理萬噸污水平均產生7噸的濕污泥(含水率85%)。按上文所提及方式測算, 2011年,全年濕污泥(含水率85%)產生量約2800萬噸,每天約產生濕污泥7.66萬噸濕污泥。

而根據住建部每年公布的《中國城市建設統計年鑒》統計數據顯示,每處理萬噸水將產生3.41噸的濕污泥(“十一五”期間統計數據的算術平均數),由此計算,2011年全國城鎮污水處理廠濕污泥年產量還未達到1400萬噸(2010年城市污水處理廠濕污泥產生量為1032噸)。

從上述兩數據來看,污泥產量數據相差超過一半,不禁讓人產生疑惑:這一半以上的污泥哪里去了?

3. 剩下一半的污泥什么樣?

拋開那不知所蹤的一半污泥,剩下的污泥又做了哪些處理呢?

污泥穩定化率嚴重不足,僅少數消化廠穩定運行

在《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)中要求,城鎮污水處理廠的污泥應進行穩定化處理。環保部于2010年11月發布《關于加強城鎮污水處理廠污泥污染防治工作的通知》(環辦[2010]157號)文件,在第二條里要求要“加快污泥處理設施建設。污泥處理處置應遵循減量化、穩定化、無害化的原則。”然而,國標及文件只是指導性的文件,目前為止,國家層面還沒有出臺相關的政策要求對污水處理廠的出廠污泥進行穩定化處理。因此,目前多數污水處理廠并沒有真正重視污泥的穩定化處理。

污泥消化是普遍應用的污泥穩定技術。國外普遍采用厭氧消化這種污泥穩定化技術,我國僅在北京、上海、天津、重慶、武漢、廈門、青島、石家莊、鄭州、沈陽、南京、濟南等城市的約50座大型污水處理廠中建設了一批污泥消化設施,但可以穩定運營的只有20余處,小而萎縮。(來自2011(第三屆)上海水業熱點論壇,中國水協排水委員會主任楊向平的發言《面向十二五的中國污泥處理處置技術方向的思考》)中國水網記者也電話調研了近三十家安裝了厭氧消化裝置的污水處理廠,從接受了調查的8家污水處理廠來看,厭氧消化裝池能夠穩定運行的,估計不到30%。如武漢市三金潭污水處理廠的兩個蛋形消化池,由于污泥產生量不足,原設計規模約產生200噸/天的濕污泥(含水率80%),目前每天處理量只約100噸。

圖2 污水處理廠污泥消化處置路線圖

污泥安全處置率低的可憐

根據發布的《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》內容顯示,截止到“十一五”末期,全國城鎮污水處理廠所產生的污泥無害化處置率小于25%。根據中國城鎮供水排水協會2011年12月發布的《我國城鎮供水排水行業發展情況報告》內容顯示,我國的污泥處理處置設施建設嚴重滯后,安全處理率不足10%。

下圖是根據中國水網掌握的內部統計數據所制作,從數據資料來看,有近17%的污水處理廠所產生的污泥去向不明,規模占比超過20%。(此圖數據有多少是真實的,不得而知)

圖3 全國城鎮污水處理廠污泥處理處置圖(2011年)

“十二五“規劃提出目標:到2015年,直轄市、省會城市和計劃單列市的污泥無害化處理處置率達到80%,其他設市城市達到70%,縣城及重點鎮達到30%。

在目前政府不重視,總體形勢嚴峻,投資不足的情況下,要達到上述目標,存在一定的難度。

_baidu_page_break_tag_剩下一半的污泥到底去了哪里?

8月底,環保部在寧波召開了 “全國污水處理設施運營單位座談會”,根據會上對目前污水處理設施運行中存在的問題的通報顯示,污泥問題已成為企業普遍存在的問題。污泥脫水機、消化裝置運行不穩定、污泥去向不明等現象,已引起了環保部門的高度重視。

污泥到底最終去了哪里?下圖做了個簡單的統計。

圖4 污泥處理處置路線圖

三、“毒”泥圍城 城鎮污泥帶來五大危害

城市污泥的特點是不僅含水量高,易腐爛,有強烈臭味,并且含有大量病原菌、寄生蟲卵以及鉻、汞等重金屬和二惡英等難以降解的有毒有害及致癌物質,未經有效處理處置,極易對地下水、土壤等造成二次污染,直接威脅環境安全和公眾健康,使污水處理設施的環境效益大大降低,更引發多起社會公眾事件。

1. 地下水:“京城環保第一案”震驚全國

城市污泥未經處理隨意排放,經過雨水的侵蝕和滲漏作用,極易對地下水、土壤等造成二次污染,直接危害人類身體健康,因此在日本、美國和西歐等一些經濟發達國家,污水和污泥的處理,通常都被作為解決城市水污染問題同等重要又緊密關聯的兩個系統。污泥處理投資,占污水處理廠總投資的比例約為50%到70%。在降雨量較大地區的土質疏松土地上大量施用污泥之后,還會引起地下水的污染。

相關案例:2009年,“京城環保第一案”震驚全國,因污泥偷排給位于北京門頭溝地下水水源保護區嚴重威脅。2010年10月,北京市門頭溝法院作出一審判決,承包北京市清河、酒仙橋污水處理廠污泥無害化處置的北京環興園環保科技有限公司法人何濤等人均被法院認定犯重大環境污染罪,何濤被判有期徒刑3年6個月,罰金3萬元。此前,何濤等人將北京市清河、酒仙橋污水處理廠6500噸含有多種重金屬和大量細菌的污泥,倒進北京地下水水源保護區的永定河舊河床沙坑內,造成重大污染事故,偷排的污泥造成的污染治理初步費用約8030萬元,如果加上遠期的環境污染損失費,將遠超1億元。

2. 地表水:富營養化嚴重

如果城市污泥排放不當,其所含的豐富的氮磷等將直接或間接進入周邊水體或土壤中,當水體或水體吸收氮磷的速度小于污泥中的有機質分解速度時,多余釋放的氮磷等很可能隨著水循環系統進入地表水,從而造成地表水的富營養化。

相關案例:2011年底,廣東佛山市高明區荷城街道杜江寨村發生的印染污泥案。5名犯罪嫌疑人將超過6萬噸的印染污泥拉到該村直接傾倒,導致污泥堆放場污水與附近地表水氨氮含量指標、總氮、總磷等各項指標嚴重超標,附近水和污泥的樣品中更檢出重金屬鉛、汞、銅、鎳、鋅超標。高明法院一審宣判,兩名被告人分別被判處有期徒刑一年,案件告破后,高明區政府撥出50萬元專項資金作為有獎舉報獎金,鼓勵公眾積極參與舉報環保案件。

3. 土壤:不可忽視的重金屬污染

污泥中含有大量病原菌,寄生蟲(卵),銅、鋅、鉻、汞等重金屬,鹽類以及多種有毒有害物。這些物質對環境和人類以及動物健康有可能造成危害。具體來說,污泥含鹽量較高,會破壞植物養分平衡、抑制植物對養分的吸收,甚至對植物根系造成直接的傷害。污水中的病原體(病原微生物和寄生蟲)會進入污泥。新鮮污泥中檢測得到的病原體多達千種,其中危害較大的是寄生蟲,它會造成一些潛在疾病的流行。在污水處理過程中,70%-90%的重金屬元素通過吸附或沉淀而轉移到污泥中。重金屬是限制污泥大規模土地利用的重要因素,因為污泥施用于土壤后,重金屬將積累于地表層。另外重金屬一般溶解度很小,性質較穩定、難除掉,所以其潛在毒性易于在作物和動物以及人類中積累。

相關案例:2010年6月,廣東增城新塘一處淤泥填埋場發生潰壩傾瀉,污水污泥斷路毀屋傷車傷人,經檢測,該預計容量超200萬立方米的污泥填埋池中,重金屬銅的最高含量超過國家農田土壤環境質量標準值近20倍,周邊長年臭氣熏天,填埋池邊徘徊的流浪狗也被污染成油黑的“泥狗”。

4. 臭味:引發民怨重重

臭氣污染是污泥處理處置過程中極易產生的一種污染,更是全世界大部分堆肥廠所面臨的重要環境問題。美國的波特蘭、俄勒岡、馬里蘭、佛羅里達等地,均有大型堆肥廠因臭氣污染問題不能較好地解決而關閉的先例。我國有些地區也曾遇到因民眾擔心臭氣污染而使堆肥廠征地遇到困難的例子。堆肥臭味氣體種類污泥堆肥過程中有機質的生物降解往往伴隨著多種臭味物質的產生,尤其是在厭氧條件下,容易產生H2S、揮發性有機酸、硫醇、二甲基硫化物等臭閾值較低的惡臭污染物,造成的臭氣污染較嚴重。

相關案例:2004年以來,廣州興建的全國首家污泥處理廠——鉻德污泥處理廠因為惡臭,常年被群眾投訴。

5. 食物鏈:污泥危害不斷升級

在地表水、地下水、土壤被污染的情況下,種植在其上的農作物不可避免收到污染,進而對整個食物鏈帶來影響。

_baidu_page_break_tag_四、明晰污泥處理處置的責任鏈條

從2003年起,城市污泥處理問題,在北京、天津、上海、深圳、重慶等一些大城市已開始受到關注,但從整體上看,這些城市對污泥處理都還僅停留在處理方案的論證等技術層面上,基本未涉及污泥處理的管理體制、責任劃分、相關政策、公眾參與等內容。其它城市的污泥處理,絕大多數在規劃上都還是空白。

污泥處理處置,很多時候得不到足夠重視,發展艱難,與過程中的責任關系模糊有很大關系。只有明確了責任主體,才會有更進一步的監督和管理,為良好的付費機制形成奠定基礎。

1. 政府是污泥處理處置的責任主體

污泥處理本質上是一種政府主導的或是地方政府主導的社會服務,是水務社會服務責任的延伸,這種服務責任因為政府向老百姓收了行政事業性的污水處理費或者是各種形式的稅而轉嫁到了政府身上。政府通過財稅和收費體系本身承接了這種責任,所以污泥處理是附屬于政府污水處理責任的一種社會公共服務責任。

污泥是因為污水處理這種社會服務過程而產生的,如果政府付了足夠的費用讓污水處理廠進行污泥處理,那么污水處理廠就要承擔責任,污水處理企業可以選取不同處理和處置方式,也可以采用委托等方式和其他單位建立合同關系、并有義務告知委托單位污泥處理處置所需達到的要求,同時還應保留全部污泥及其出路的完整記錄。如果污泥處理處置不當,污水處理企業將承擔首要責任。但如果政府只是支付了污水處理的費用,那么污泥處理的責任仍然在政府。目前大部分城市污水處理廠屬事業單位性質,城市政府仍是污泥處理處置的責任主體。

政府履行公共服務責任,可從兩方面展開,即政府投資或政府支付。由政府財政支出投資建設污泥處理處置項目,或是在運營過程中購買服務進行政府支付,只有如此,政府才能真正實現社會公共服務責任,污泥處理處置也將獲得正常運行的堅實基礎。多數情況下,污泥的資源化是污泥處置的方式之一,屬于地方政府污泥處置法規和強制性標準所約定的范圍。污泥的資源化以污泥穩定化和無害化處理為基礎,只有實現了穩定化的污泥才能成為資源。如果政府在污泥處理環節的服務采購實施得當,就能夠支撐污泥資源化所需要的外部條件。有時候,污泥資源化處置實施的外部經濟條件并不成熟,就需要政府進行資源化的外部補貼,但是這一補貼往往來自中央政府的產業政策,如國家對污泥發電的補貼等。

污泥處理處置問題首先源于管理體制上的混亂,而管理體制的混亂首先是責任主體的缺位。污泥處理處置責任主體不明確,是制約污泥處理處置管理體制得以理順的關鍵因素。責任主體不明確有三個主要原因:一是傳統的污水處理廠并非一個民事法人主體,而是事業單位,是為政府義務服務的附屬實施機構,無法獨立承擔有關責任;二是污泥處理沒有專門的經濟支撐體系,一般城市污水收費尚不足以維系運行,污泥處理運行費更無著落,使得責任被旁置;三是過份強調“資源化”技術路線,誤導了企業和政府把污泥處理處置作為有價值的資源,而非一種責任。另一方面,“監管”同樣是政府需要承擔的重要職責。

2. 建立全方位的政府監管體系

在公共服務責任之外,加強監管同樣是政府的重要職責。政府社會管理是以實現社會的公平與穩定為目標的,環境保護屬于政府的社會管理職能,政府對污泥處置環節的管理正是其社會管理職能的體現。

城市水業的成本與收益,無論是通過稅收支付還是通過水費支付,事實上都是公眾支付的。但是,受水業相對壟斷經營方式的制約,作為費用支付方的消費者無法通過競爭性選擇,來監管產品質量與服務,更無法有效控制成本與收益;對污水處理乃至污泥處理的付費實際上更是一種連產品都不能見到的消費支付。基于行業這種公眾無法有效監管的產業形式,決定了政府作為公眾代表,肩負著重大的監管責任,政府需要對公眾支付費用的有效性負責。

政府的行業監管是水業市場化的重要組成部分。原來單一國家投資體制下國營單位(多為事業單位)由于沒有強烈的利益傾向,行業監管的重要性未充分顯現。但是產權多元化后,行業監管顯得十分重要,市場化程度越高,監管責任就越大。市場化需要以科學而嚴格的監管來化解企業無限制的利益追求。對行業發展而言,沒有嚴格監管的市場化比傳統計劃體制可能弊端更多。

加強政府環境監管職能,可從以下方面展開:

明確和完善監管的實施主體。明確、細分和加強與污泥處理處置相關的各政府部門的行業監管職責和監管內容,界定其在市場化中的責、權、利關系。鑒于行業在成本、服務、水質、水價監管的專業性和重要性,建議學習國際經驗,成立由監管政府部門任命的、具有無限責任的、由專家組成的獨立執行機構,作為法定監管機構的輔助。從行業的高度,專業性介入企業的成本考核、水價聽證、服務監督等核心監管內容,代表公眾利益實施成本、服務、水價的監管。

建立行業管理法律保障和政策。支持通過各級立法為行業監管的建立提供系統的法律保障;要求和鼓勵地方城市出臺可操作性強的、符合地方經濟社會特點的政策體系。地方政府可以采取制定處置標準和強制性處置法規的方式,約束污泥處置行為。

加強對污泥處理處置服務與產品質量的監管。通過科學檢測、投訴受理和公共監督來實現,需要強有力的機構來實施。如果服務不合格,可根據協議約定,采取扣除費用甚至取消經營者經營權的形式來處罰,同時,市政公用管理部門也需要受到來自其它監管部門的監督和處罰。環境監管既包括上級環境保護部門對下級環境保護部門的監管,也包括政府環境保護部門對污染源的排放監管。2012年8月底,在寧波舉辦的“城鎮污水處理廠減排培訓班”上,環保部總量司副司長黃小贈明確表示,要確保污泥處理達到規劃目標,并點名批評了污水處理廠污泥隨意堆放行為的性質嚴重性。

_baidu_page_break_tag_3. 專業化服務是產業發展的必然選擇

政府投資或政府支付之外,在具體的運營過程中,專業化、科學化的運營體系同樣不可或缺,這就需要企業在技術、管理等多方面提供專業化的服務。將政府的公共服務責任與企業的專業化運營服務相結合,才能真正提升服務質量和服務效率,推動產業的發展與完善。

政府相關部門可通過以資質管理為主要組成的環境行政許可,在優秀的、專業化的、社會化的運營服務商中進行選擇,運用其專業的技術與豐富的管理經驗來解決污泥污染難題,同時還可通過建立環境設施運營服務的績效評價體系,對運營服務主體進行評價,運用市場機制促進服務企業優勝劣汰,提高服務效率,推動產業發展。

提升企業專業化服務質量,理清付費機制勢在必行。根據《城鎮污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策(試行)》,“污水處理費應包括污泥處理處置運營成本;通過污水處理費、財政補貼等途徑落實污泥處理處置費用,確保污泥處理處置設施正常穩定運營”。

我國城市污泥處理嚴重缺乏專門的經濟支撐體系。政府投資與服務采購是其主要的資金來源,如果地方財政力量有限,政府支付的污水處理費和補貼不足以抵消企業處理成本,那么企業就難以持續經營,一方面給環境帶來嚴重威脅,另一方面也給產業的發展埋下隱患。

目前我國多數城市征收的污水處理費,由于征收標準較低,往往連維持污水廠的正常運行都有困難,污泥處理費未開征,運行資金沒有著落,使得部分污水處理廠有意無意之間,只能將污泥處理的責任旁置。

在具體的服務付費方面,如果政府指定企業把脫水到一定程度(含水率80%)的濕污泥外運到指定的處置點。政府就需要支付給污泥處理處置企業一定的補貼,污水處理企業與污泥處理處置企業間不發生費用。如果政府與企業簽訂的BOT合同中,并沒有約定對污泥的最終處置問題。那么污水廠可將污泥脫水到一定程度(含水率80%)外運,并支付給污泥處理處罰公司一筆費用(約100元/噸的污泥處理費),然后不再負有處置責任。污泥處理處置公司一方面接受政府補貼,另一方面收到企業支付的污泥處理費,同時還將獲得資源化產品的銷售收入。

五、社會溝通為產業發展保駕護航

污泥處理處置,需要政府通過投資、支付的方式真正履行公共服務職責,需要環保部門通過明晰標準加強監管,需要企業依法辦事、提供專業化服務,同樣也需要廣大社會公眾的認可、理解、支持和監督。污泥因其自身特性給水源及土壤嚴重安全隱患,進而威脅公眾健康,近年來,多起污泥偷排導致的污染事件因公眾的監督引發強烈社會反響。

隨著水務服務的社會化,積極主動的社會溝通成為行業健康發展的關鍵因素,只有搭建專業良好的公共服務平臺,有組織地、積極地域社會加強溝通,才能營造健康和諧的社會發展環境,共同推動污泥產業發展。

編輯:成楊

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317