時間: 2018-02-28 09:02

來源: 中國固廢網

作者: 周傳斌

近日,《文匯報》等多家媒體報道了關于上海廚余垃圾粉碎機(廚余水槽)的一項在研項目,并以《廚余垃圾能否“暢行”至污水廠》進行了報道[1],后經其它多家媒體以“廚房水槽能否成為上海大量生活垃圾的新出路?”為題轉載,引發固廢和污水處理行業的廣泛關注和諸多評論。究竟該如何認識這一橫跨兩大領域的技術路線?其究竟是卓有成效的創新突破,還是舊瓶新酒的問題轉換?

為此,E20水網固廢網特別聯系了一些專家進行百家爭鳴和系列報道。此篇為話題系列第一篇,作者為中國科學院生態環境研究中心副研究員周傳斌,敬請關注,歡迎底部留言交流,或投稿至news@e20.com.cn。

2017年3月我國《生活垃圾分類制度實施方案》頒布以來,廚余垃圾資源化問題備受關注,而此時報道的“廚余垃圾粉碎機”非常應景的成為一項熱點議題。

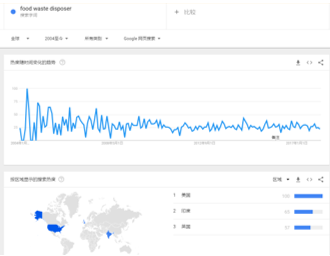

家庭廚余垃圾粉碎機并不是新生事物。廚余垃圾粉碎機(food waste disposer)研究案例早在1999年就有報道,紐約市環保局在514戶城市居民家中安裝和測試了廚余垃圾粉碎機。谷歌趨勢(Google trends)查詢結果顯示,該關鍵詞在2004年就曾達到關注頂峰,主要在美國、印度和英國。目前在京東等網絡電商平臺銷售的國內外廚余垃圾粉碎機品牌有10余個,價格在0.1萬元至1萬元不等。該設備作為一種家用電器,無疑可以起到清潔廚房的作用,但是其是否可以作為“解決廚余垃圾問題”的出路全面推廣?這里還有諸多需要思考和研究的問題。

首先,廚余垃圾粉碎機是否可以同現有污水處理系統全面對接?有關報道指出其在管道輸送能力、污水處理能力(主要從補充污水碳源的角度)等方面不存在問題[2],但這并不能說明全面推廣該設備可以同現有污水處理系統全面對接。

其一,我國老城區的污水管網部分采用雨污合流制且管線復雜,在暴雨季節會帶來嚴重的二次污染風險。

其二,大量廚余垃圾破碎殘渣將在居住小區的化糞池累積。我國人均排放的糞便量一般在100g/d,且水溶性較好;而人均廚余垃圾產量在160-300g/d,且以難降解的纖維素、半纖維素為主,水溶性較差,因此化糞池殘渣可能會提高數倍。化糞池殘渣量的提高不僅會加大環衛部門的清渣工作量,而且會帶來沼氣安全風險、蟑螂、蚊、蠅等公共環境衛生風險等問題。

其三,廚余垃圾破碎機會加重污水廠除渣和污泥處理單元的負荷。廚余垃圾殘渣很難在污水處理周期內完全降解,進而形成大量污泥或泥渣,仍需進一步處理處置。

第二,廚余垃圾粉碎機是否可以完全解決生活垃圾問題?廚余垃圾經粉碎后輸送到污水廠處理,在一定程度上可節省垃圾“收集-轉運”階段的成本。在管道網絡正常的前提下,廚余垃圾全程密閉輸送,在環境衛生方面相比垃圾車收運也有一定優勢,但這并不能說明廚余垃圾粉碎機可以完全解決垃圾問題。

其一,破碎的廚余垃圾經污水廠處理后,大部分殘渣轉變為污泥仍需進一步處理處置,而我國不少城市的污泥最終又回到了垃圾處理場,并沒有實質性解決垃圾問題。其二,廚余垃圾粉碎機不符合國家《生活垃圾分類制度實施方案》的總體部署。全面推行垃圾分類工作的核心要務在于促進資源回收利用,而廚余垃圾破碎直排最終還是一種無害化處置手段,難以達到資源化利用的功效。其三,有研究表明,從廚余垃圾全生命周期環境影響的角度,廚余垃圾原位堆肥、集中堆肥、集中厭氧發酵等傳統有機垃圾處理工藝仍優于廚余垃圾粉碎直排處理[3]。經初步測算,同樣處理能力為1000噸/日,購買廚余垃圾粉碎機的投入需16-30億元(需覆蓋約160萬戶),遠高于同等規模的廚余垃圾處理設施投資。

第三,廚余垃圾粉碎機如何體現污染排放者付費原則?“誰污染、誰付費”是我國工業、生活污染治理征費的基本原則,廚余垃圾粉碎機將固體形態污染轉變為液體形態污染,雖然居民沖洗粉碎機的用水仍繳納污水處理費,但并不能為所有污染排放全面“買單”。雖然目前看起來這是個小問題,但如果大范圍推廣會給目前的水費、衛生費收費機制帶來挑戰。例如,裝配了粉碎機的家庭是否應該多繳納污水處理費?是否還應同時減少繳納衛生費(減少了垃圾清運量)?如果允許家庭將破碎垃圾直排,那么城市農貿市場、超市、企事業單位食堂等大宗有機垃圾產生單位是否可以將垃圾破碎后納管排放?如果可以的話應如何繳納排污費用?

誠如上海環境科學研究院的研究人員所述,廚余垃圾粉碎機還有待進一步的實驗,還有諸多問題有待解決。盡管其可以作為廚余垃圾清潔處置的選項之一,但也需清醒的認識到這并不是一個能夠在短時間內可以快速、全面推廣的技術路線,將其提升為“解決生活垃圾問題新出路”更是為時尚早。除了技術系統的可靠性試驗外,廚余垃圾粉碎機還需要更多基于全生命周期的環境、經濟、社會影響分析和評估,也需要固廢、污水、市政、環保等行業的“跨界”研討。

中國科學院生態環境研究中心博士,現任中國科學院生態環境研究中心副研究員,中國生態學會生態健康與人類生態專業委員會秘書長,中國科學院青年創新促進會會員,入選江蘇省“雙創”計劃與內蒙古自治區“草原英才”計劃,美國耶魯大學產業生態學研究中心訪問學者。主要從事城市生態代謝、有機廢棄物生物處理與資源化利用技術、老垃圾填埋場生態修復技術等方面的研究,在浙江、江蘇、河南等地開展了廢棄物資源化利用工程示范。主持國家自然科學基金項目、國家科技支撐項目、國家重大科技專項等科研項目10余項,參與完成聯合國UNEP項目、國家重點研發計劃項目、國家自然科學基金重點項目10余項。在Environmental Science & Technology、Waste Management等期刊發表學術論文40余篇,獲國家發明專利授權4項,獲湖北省科技進步一等獎,武漢市科技進步一等獎,武漢市重大科技成果獎、中國福特汽車環保獎等科技獎勵。

編輯: 趙凡

中國科學院生態環境研究中心博士,現任中國科學院生態環境研究中心研究員,中國生態學會生態健康與人類生態專業委員會秘書長,中國科學院青年創新促進會會員,入選江蘇省“雙創”計劃與內蒙古自治區“草原英才”計劃,美國耶魯大學產業生態學研究中心訪問學者。主要從事城市生態代謝、有機廢棄物生物處理與資源化利用技術、老垃圾填埋場生態修復技術等方面的研究,在浙江、江蘇、河南等地開展了廢棄物資源化利用工程示范。主持國家自然科學基金項目、國家科技支撐項目、國家重大科技專項等科研項目10余項,參與完成聯合國UNEP項目、國家重點研發計劃項目、國家自然科學基金重點項目10余項。在Environmental Science & Technology、Waste Management等期刊發表學術論文40余篇,獲國家發明專利授權4項,獲湖北省科技進步一等獎,武漢市科技進步一等獎,武漢市重大科技成果獎、中國福特汽車環保獎等科技獎勵。