時間: 2017-10-17 16:10

來源:

作者: 傅濤

現場發言視頻實錄

“既要綠水青山,也要金山銀山。寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山。” 習近平總書記的“兩山論”明確把生態環境保護擺在更加突出的位置。“兩山論”在充分肯定了環境保護工作的同時,也為環境產業帶來了新的思考。新一輪經濟轉型背景下,環境產業要不斷尋求新的發展思路。“兩山論”會給產業環境帶來哪些變化?2016(第十屆)固廢戰略論壇現場,E20環境平臺首席合伙人、E20研究院院長、北京大學環境學院兼職教授傅濤帶來“兩山論”下的環境產業商業邏輯思考。

以下為傅濤現場發言內容:(根據現場發言整理,未經本人審閱)

“兩山論”強調的是“綠水青山就是金山銀山”,“兩山論”會給產業環境帶來哪些變化?環境產業的商業邏輯又該如何構建?

首先要明確環境產業的產生背景,環境產業是公共服務外部化的產物。即(縣)市以上人民政府對當地環境所承擔的責任,請企業一起參與分擔,可能通過公共服務采購,也可能通過特訓經營展開,這是環境產業產生的本質。

在目前的產業發展大背景下,產業越來越受到關注,資本界、產業界開始關注固廢行業,關注環境產業。固廢戰略論壇也在第十個年頭,迎來了空前的規模。

居安思危:大熱之下,認清產業困局

固廢產業不斷呈現利好。近一年半以來,監管逐漸強化,管理制度也在大調整,這些都刺激了產業的發展。積極的財政政策環境下,PPP成為重要的出口之一,引發了產業局部的PPP狂歡。PPP對產業總體是利好的,但也有其不可回避的問題出現。另外大量資本開始涌入,資本要找到一個非常好的標的是非常困難的,環境產業有幸成為資本重點關注的幾個行業之一,得到了資本的追捧。

以上幾個因素促進了行業的火熱,但產業需要居安思危,需要意識到行業還存在一些困境。

困境體現在幾個方面:

首先談談傳統治理思路邏輯帶來的問題。

環境產業走過30年,經歷了從放任污染到減少污染,再到控制污染;從治理污染到污染修復,再到環境質量等一系列環保政策。但產業的本質沒有變,一直是60分萬歲,以達標為核心。

在過去的發展歷程中,產業不斷發布相關標準,不斷加強監管,要求排放主體(包括早期的工業到后來的政府)都要達到國家標準。

產業在達標過程中起起伏伏。標準提高了,就成了一個運動性產業。標準發布了,便一哄而散。監管加強了,又要一哄而上。產業主體分散在不同領域,被政策驅動著。產業一直是成本中心,幫地方政府,幫污染企業解決問題,實際上是經濟發展和城市發展的“小時工”。這也造成,從某種程度上、某些局部上看環境產業是偽產業,是不能被資本市場關注的產業(五年前,資本市場對環保是不關注的)

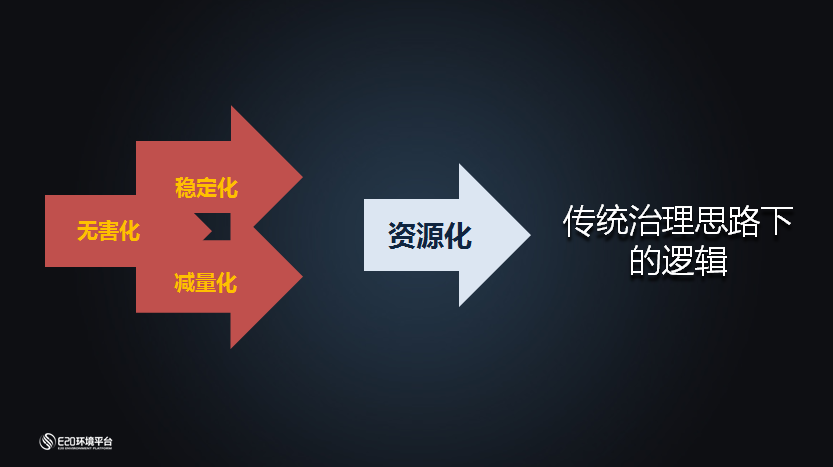

傳統治理思路下的治理方式是以無害化、穩定化、減量化為核心,這“三化”是固廢領域常說的,支撐著產業的發展。“三化”在市場化以前就在做,但是也有資源化的探索,垃圾是放錯地方的資源,說了至少20年。

通過分析我們發現,產業環境的困境體現在,成本中心之下,環保是沒有地位的。如果經濟困難,地方政府和企業首先要削減的就是成本,這對環境產業的發展十分不利,讓產業陷入了行業地位、資金保障、政治前途的困局。

新一輪經濟轉型下,環境產業的三重危機

中國新一輪經濟轉型下,交易結構、經濟發展模式等都在發生變化,給環境產業帶來了危機。

一是來自地方政府的危機。

中國是集權制國家,中央政府到地方政府是強權的行政主體,最近采取的一系列措施,比如黨政同責、行政審計等,很多都是指向地方政府。在過去三十年,地方政府的財政收入每年都以10%以上的速度在增長。但是現在到了一個臨界點,行政體制改革、依法行政等政策指向,使得地方的權力被裝進籠子。未來十年,地方政府財政收入已經不能想象還能持續增長。地方政府能夠承受越來越重的環保支付壓力之重嗎?

現在經濟進入轉型期,雖然還保持了6%-7%的增長,但實際上,這6%—7%中,很大一部分是因為投資拉動所產生的,真正可支配的收入比重在減少。前段時間我在華南做調研,發現有些地方政府已經在預收明年的稅收,因為今年的稅收已經支撐不了當地的發展。面對這樣的甲方,產業依托還要認真思考行業的可持續性。

編輯: 李曉佳

E20環境平臺董事長 、首席合伙人 ;E20研究院院長;清華海峽研究院生態中國創新中心主任 ;北京大學環境科學與工程學院產學研中心主任;北京大學環境學院E20聯合研究院院長;北京大學環境校友聯合會執行會長;北京大學、哈爾濱工業大學兼職教授; 中廣核環保產業有限公司董事。

曾經負責建設部、國家發展改革委員會、世界銀行、亞洲開發銀行等機構的多項水業改革的政策研究。著有《兩山經濟》 、《城市水業改革的十二個問題》、《城市水業改革案例與實踐》、《市場化進程中的城市水業》等專著。