時間: 2018-05-24 16:27

來源: 《中國電力企業管理》

作者: 王志軒

第二層面,法定要求的精準性和可操作性問題。法定排放標準中確定的強制性要求應當有精準的法定適用條件限定(不同機組、地域、建成時間、燃料情況等)和監測條件限定(什么樣的監測方法),但由于我國強制性排放標準的要求相對于發達國家的排放標準(法規)過于簡單、粗放,運行要求和監測(管)措施都主要是針對設計滿負荷工況條件,排放標準精準性不夠、可操作性較差。所以在現實中會出現對燃煤電廠排放要求張冠李戴而不知是非的問題,如用天然氣發電排放標準衡量燃煤發電排放(不是寬與嚴的問題而是適用性問題);非正常工況甚至停機狀態下數據失效而不予以排除問題;企業生產運行中污染物排放超標判定不明問題。

我國現行的《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)及正在推進的超低排放要求,對燃燒后煙氣排放中的煙塵(細顆粒物)、二氧化硫、氮氧化物最高允許排放限值是以質量濃度(毫克/立方米)表示的。雖然標準規定要將實測煙氣換算成標準狀況、干煙氣條件并進行基準氧含量折算(以防止空氣稀釋)后才能與排放限值的數值進行比較。但是,排放標準未明確排放限值所對應的監測時間長短(排放監測所對應的時間是一小時監測的平均濃度還是一日、一年監測的平均濃度不明確),也沒有區分正常工況和非正常工況的排放限值。實際應用中,長期以來大部分環保監管部門都默認為排放限值的濃度值是“小時平均濃度”,如在《燃煤發電機組環保電價和環保設施運行監管辦法》(發改價格[2014]536號)中以污染物濃度小時均值作為達標排放和滿足超低排放電價結算的依據。由于文件制定牽頭單位是價格主管部門,對于結算電價的監管具有適用性,但不足以成為排放達標判定的法定依據。排放達標判定問題,與火電行業對大氣環境質量影響密切相關、與電力發展和環保技術發展密切相關、與安全生產和社會效益密切相關,在實踐中對企業依法達標排放和政府監管帶來重大影響,必須與時俱進并汲取國際經驗加快改進。

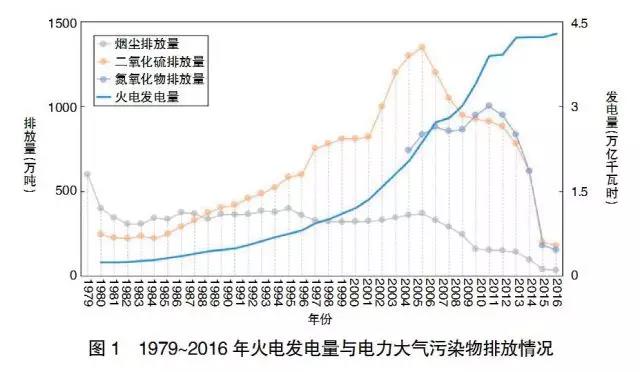

從火電行業對大氣環境質量影響特性看,2016年火電廠煙氣污染物煙塵(顆粒物)、二氧化硫、氮氧化物三項大氣污染物排放總量,比峰值時下降了85%以上,每千瓦時發電量排放量顯著降低,顯著減輕了對空氣環境質量的影響,已經不是造成霧霾影響的主要因素。根據中電聯統計分析,公用火電廠電力顆粒物(煙塵)排放量由2005年的約360萬噸,降至2016年的35萬噸左右;二氧化硫排放量在2006年達到頂峰1350萬噸,2016年降至170萬噸左右,比峰值下降了87%;氮氧化物排放量2011年達到頂峰1000萬噸左右,2016年降至155萬噸左右,比峰值下降了85%(見圖1)。從火電單位發電量污染物排放量看,顆粒物(煙塵)由2005年1.8克/千瓦時降至2016年的0.08克/千瓦時,二氧化硫由2005年6.4克/千瓦時降至2016年的0.39克/千瓦時,氮氧化物由2005年3.62克/千瓦時降至2016年的0.36克/千瓦時。

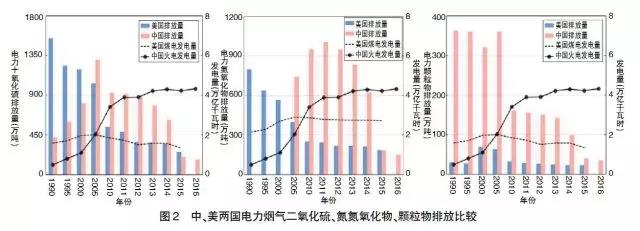

中國2015年燃煤發電量是美國的2.4倍,火電發電量是美國的1.5倍,煙塵、二氧化硫、氮氧化物三項污染物年排放總量與美國基本持平,美國為437萬噸,中國為420萬噸(見圖2)。

煙塵(顆粒物)、二氧化硫、氮氧化物三項污染物由單獨、短時間尺度影響向PM2.5為特征的復合型、長時間尺度的二次污染影響轉變。

從上世紀八十年代起,我國大氣環境質量標準中環境功能區劃分三級,總懸浮顆粒物(TSP)、PM10、二氧化硫等短時間尺度環境影響問題突出,還沒有對PM2.5、O3等提出要求。火電廠主要采取布局調整、改善燃料品質、提高煙囪高度、限制企業規模等技術措施控制污染排放。如包括燃煤電廠排放要求在內的《工業“三廢”排放試行標準》(GBJ4-73)是以煙囪數量和高度確定大氣污染物排放量限值的;而1991年、1996年的燃煤電廠大氣污染物排放標準(GB13223)則是考慮了地區功能、地形特點、氣象要素、煙囪特征、燃料特性等因素通過計算確定每小時的最高允許排放量。這些做法與當時污染控制技術水平相一致,也符合當時環境質量控制主要是控制短時間尺度平均濃度和日平均濃度的實際情況。但現在火電廠污染控制措施及環境質量要求都發生了巨大變化,燃煤電廠煙塵排放濃度由1000毫克/立方米級降為100毫克/立方米級再降低為當前的10毫克/立方米級(注:煙塵進入除塵器前的原始濃度在15000~40000毫克/立方米之間),二氧化硫濃度由2000毫克/立方米級降為200毫克/立方米級再降低為30毫克/立方米級,氮氧化物濃度由800毫克/立方米級降為200毫克/立方米級再降低為50毫克/立方米級;與此同時,環境質量考核的重點由短時尺度濃度(小時)向長時間尺度(年均)轉變。因此,很容易判斷,在低排放濃度限值下超標一倍與上世紀九十年代的高濃度排放限值下同樣也是排放超標一倍,排放量增加只是當年的1/10甚至是1/100量級,對環境的影響要小得多。

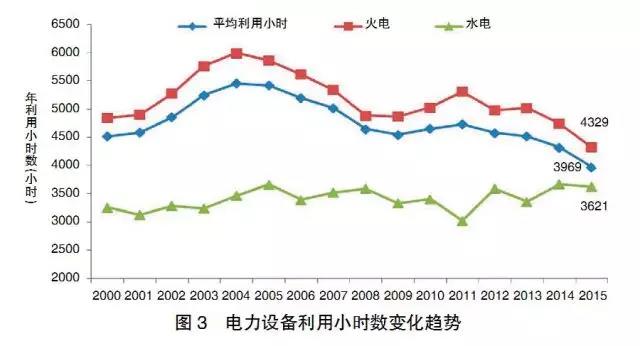

電力發展與環保新要求導致小時平均濃度波動性增大,已不適合用于達標監督。一是隨著經濟、社會、能源轉型,電力供需矛盾由短缺向寬松轉變以及可再生能源大量接入需要煤電機組頻繁調峰,使煤電機組年利用小時數大幅下降,由2010年前的平均約5500小時左右下降到4200小時左右,機組旋轉備用增多,運行波動性加大(見圖3)。

二是用于燃煤電廠的大氣污染治理設施的脫除效率已接近(或超過)工藝所能達到的極限,電廠煙氣處理系統(煙氣島)更加復雜,脫硝、除塵、脫硫設備依次串聯在煙氣系統上,煙氣處理設備之間以及機組之間互相影響加大。

三是在超低排放限值要求下尤其顆粒物排放限值要求在10毫克/立方米或者5毫克/立方米以下,已經低于標準監測方法的絕對誤差范圍,煙氣連續監測系統已接近或超出適用區間,加之受監測斷面選取、取樣、分析、顯示、標定、煙氣折算數參選取等環節的誤差傳遞,使小時平均濃度監測值與真實值相對偏差更大。

以小時平均濃度作為執法考核不科學并造成巨大浪費。目前,排污許可及各省環保執法按照小時均值對污染物排放是否超標進行考核,這種形式要求企業100%的小時都必須達標或稱任何情況下都不允許超標。實際上,在低(超低)排放濃度要求下,即便電廠的個別小時甚至一日數次小時平均濃度超標一倍或者數倍,但通過大氣物理和化學作用,對日平均或者年平均環境質量的變化幾乎沒有影響。對于標準監測方法的絕對誤差已經大于限值要求的情況下已經談不上科學監管,如果花更多的錢去開發特低濃度的監測系統必要性、可行性需科學論證。且由于污染控制邊際成本已經處于指數增長曲線的高速增長區,企業為了保障任何時候都不超標,達標控制線還必須遠離限值紅線,這不僅對環保設備質量、運行和環保監管等都帶來極大困難,也造成更高的邊際成本。

編輯: 趙凡

中國電力企業聯合會黨組成員、專職副理事長